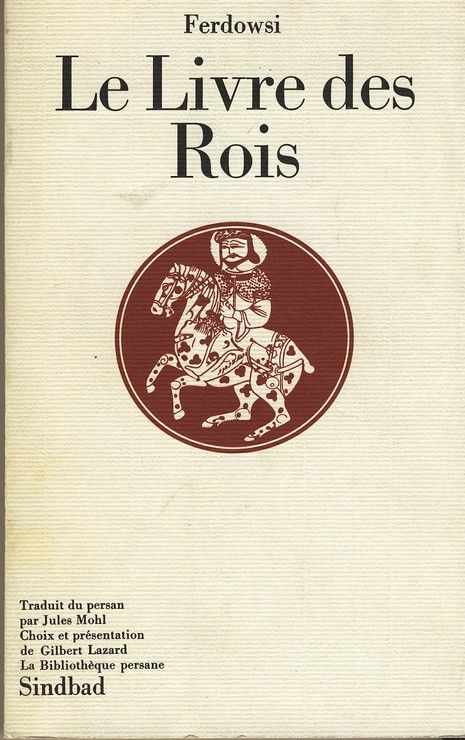

Ferdowsi, Le livre des rois, Paris, Ãditions Sindbad, 1979 (couverture de Pierre Bernard assistÃĐ de Jacques Carasco).

Ãà , donne-moi ta coupe attrayante, et ne sois pas avare pour moi de lâor quâelle renferme, du vin vieux qui doit circuler parmi les convives. Ne diroit-on pas quâun collier de perles, formÃĐ par la liqueur qui dissipe les tÃĐnÃĻbres, brille à la surface de cette coupe! Ce vin a jetÃĐ un vif ÃĐclat, alors quâil a pÃĐtillÃĐ dans le verre, et je me suis ÃĐcriÃĐ: Oui, ce vin est extrait de la grappe des plÃĐiades!1

Dans son roman Le Double, publiÃĐ en 1846, Fiodor DostoÃŊevski invente une drÃīle dâhistoire: celle dâun homme, le conseiller titulaire Yakov PÃĐtrovitch Goliadkine, qui, en se promenant dans les rues enneigÃĐes de Saint-PÃĐtersbourg, se dÃĐcouvre un double.

Longtemps, et comme dâautres sans doute, jâai ÃĐtÃĐ intriguÃĐe par la possible existence de ce mÊme phÃĐnomÃĻne dans le milieu du design graphique français. Car câest bien à deux personnes diffÃĐrentes, et pourtant chacune graphiste, que le hasard malicieux a fait appartenir un mÊme prÃĐnom et nom: Pierre Bernard.

Un patronyme identique a ainsi ÃĐtÃĐ partagÃĐ par le grapusien Pierre Bernard (1942-2015)2 et par son ÂŦdoubleÂŧ Pierre Bernard (1940-1995), figure plus discrÃĻte, mais qui aura marquÃĐe le milieu ÃĐditorial français de la seconde moitiÃĐ des annÃĐes 1960 à la fin des annÃĐes 1980.

Joseph Bernard (1866-1931) dans un atelier de sculpture, photographie non datÃĐe [sans doute c.1900] (fonds Fondation de Coubertin).

Pierre Bernard est nÃĐ Ã Millau dans lâAveyron, ÂŦdans une clairiÃĻre de bronzes et de marbresÂŧ3, allusion directe à une ascendance de tailleurs de pierre dont le grand-pÃĻre, Joseph Bernard, sculpteur, fit la renommÃĐe en participant à lâexposition internationale des Arts dÃĐcoratifs en 1925.

Du petit-fils Pierre, le typographe et graphiste, on connaÃŪt â sans souvent le savoir tant son patronyme a pu crÃĐer de confusions â, les fameuses couvertures de ÂŦ10/18Âŧ dont il sera question ici, mÊme si lâhistoire de cette collection nÃĐe de lâUnion GÃĐnÃĐrale dâÃdition (UGE), pourra plutÃīt Être vue comme une des toiles de fond à ce rÃĐcit.

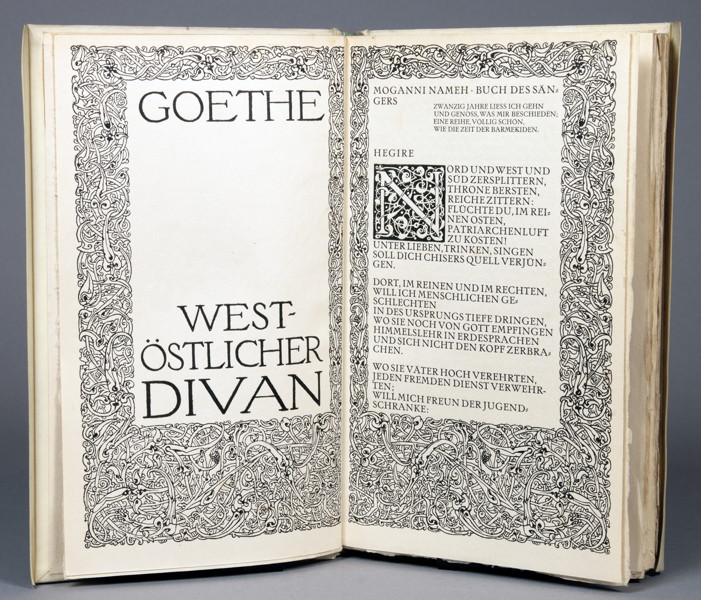

Ce dernier tire son sous-titre dâun genre de poÃĐsie courtoise arabe, le ghazel, cÃĐlÃĐbrÃĐ par Johann Wolfgang von Goethe dans son recueil de poÃĐsie le Divan occidental-oriental, paru en 1819, qui dÃĐsigne le chant que lâon adresse à lâÊtre aimÃĐ4.

Johann Wolfgang von Goethe, West-Ãstlicher Divan, Leipzig, 1910 (25,1x15cm). Image via: Christin Hesse Auktionen.

Son titre, lui, emprunte à un article du journaliste Christophe Ayad, ÃĐcrit pour LibÃĐration en dÃĐcembre 2002, oÃđ lâon dÃĐcouvre que ÂŦla vie de Pierre Bernard a connu des pleins et des dÃĐliÃĐs, des blancs et des ombresÂŧ5.

Ce sont ces formes dâapories, ces ÂŦblancsÂŧ et ces ÂŦombresÂŧ, qui, paradoxalement, peuvent devenir des indices que nous tenterons de dÃĐvelopper en les assemblant, à la maniÃĻre dâun enquÊteur, ou dâun collectionneur, sur un mur afin de laisser lâespace de leur accrochage rÃĐvÃĐler, ici, le portrait dâune figure trop peu connue.

Lâallusion au Divan occidental-oriental est un de ces indices. Il servira à revenir, à partir de lâÃĐclairant essai de lâhistorienne Maude Leonhard Santini consacrÃĐ Ã Paris, librairie arabe6, sur cette part de lâhistoire de Pierre Bernard qui le voit passer dâune carriÃĻre de typographe à celle dâÃĐditeur marquÃĐ par son sÃĐjour en AlgÃĐrie entre 1960 et 1962.

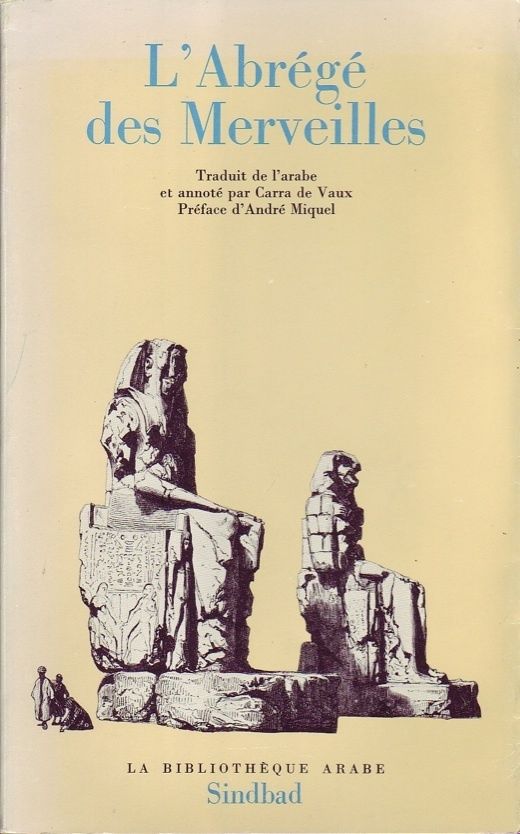

Anon., LâAbrÃĐgÃĐ des merveilles, traduit de lâarabe et annotÃĐ par Carra de Vaux, Paris, ÂŦLa BibliothÃĻque arabeÂŧ, Ãditions Sindbad, 1984 (couverture de Pierre Bernard assistÃĐ de Jacques Carasco).

Lâautre indice concerne justement cette carriÃĻre de graphiste que lâanecdote patronymique, exposÃĐe prÃĐcÃĐdemment, aura quelque peu ÃĐclipsÃĐ. Nous allons maintenant voir que celle-ci fut relativement dense et concentrÃĐe dans un paysage littÃĐraire français oÃđ dominent les figures des ÃĐditeurs Christian Bourgois (1933-2007) et Dominique de Roux (1935-1977).

ââââââââââââââââââââââ

Avant le Divan

ââââââââââââââââââââââ

Dâabord autodidacte dans son apprentissage de la typographie, quâil a nÃĐanmoins parfait à Hambourg en 1959, avant dâaller faire son service militaire en AlgÃĐrie entre 1960 et 1962, Pierre Bernard rentre en France marquÃĐ par son sÃĐjour et par des rencontres qui auront, que ce soit dâun cÃītÃĐ ou de lâautre de la MÃĐditerranÃĐe, une influence sur sa future carriÃĻre dâÃĐditeur.

à son retour en France, il devient rapidement un des collaborateurs de lâatelier Pierre Faucheux oÃđ il apprend la rigueur du mÃĐtier et retrouve un goÃŧt pour la crÃĐation littÃĐraire qui ne lâavait pas quittÃĐ depuis son enfance passÃĐe à composer des poÃĻmes dans lâatelier de son pÃĻre7.

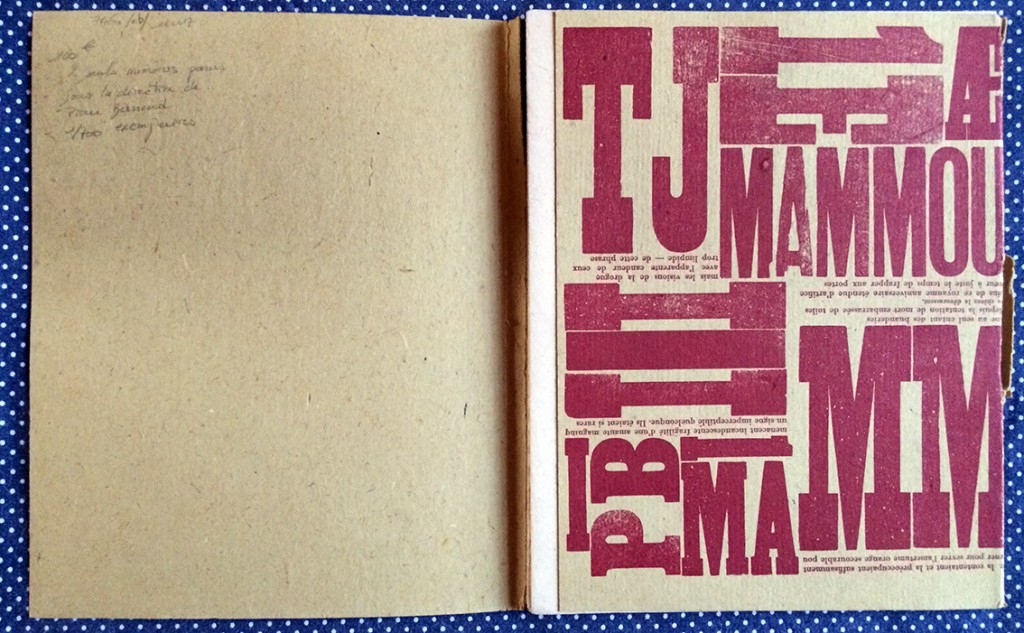

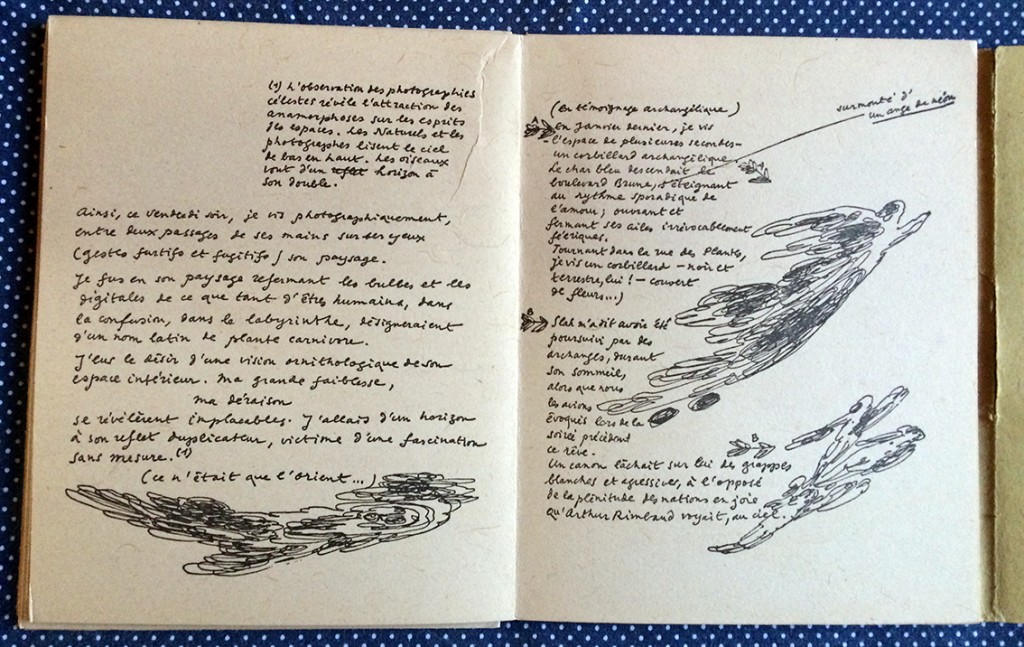

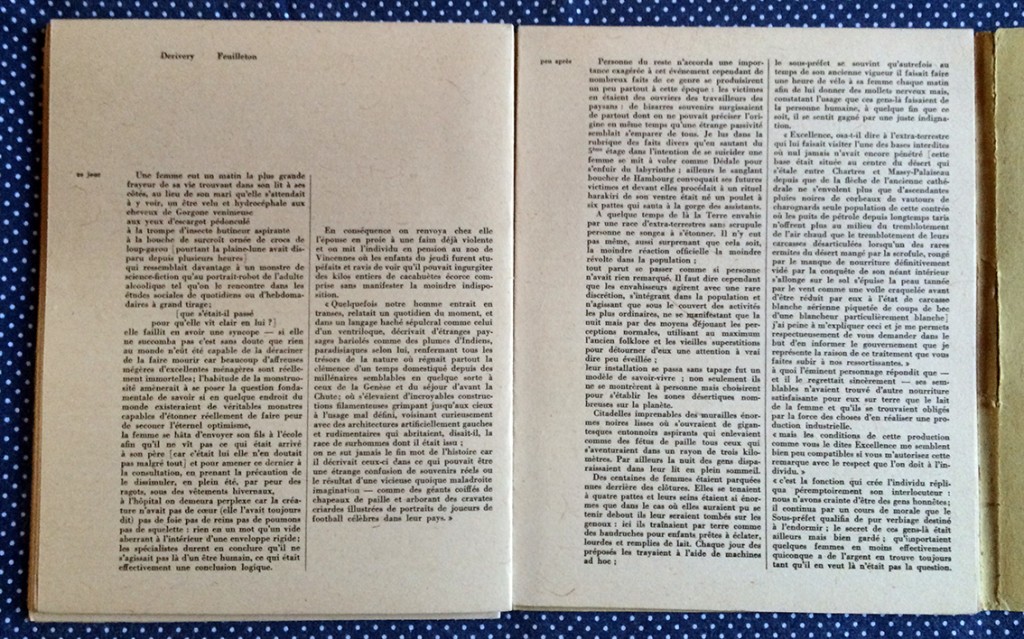

Mammouth, revue trimestrielle fondÃĐe par Pierre Bernard en 1965. Le premier numÃĐro sort en mars 1965. Pierre Faucheux en signe la maquette et la typographie. La revue ÂŦdâexpression directeÂŧ, comme elle se surnomme, paraÃŪtra une deuxiÃĻme fois en juin 1965. Seuls ont parus ces deux numÃĐros de mars et de juin 1965.

Mammouth, numÃĐro 1, mars 1965 (ÃĐditeur Pierre Bernard, maquette Pierre Faucheux).

Mammouth, numÃĐro 1, mars 1965 (ÃĐditeur Pierre Bernard, maquette Pierre Faucheux).

Mammouth, numÃĐro 1, mars 1965 (ÃĐditeur Pierre Bernard, maquette Pierre Faucheux).

Mammouth, numÃĐro 2, juin 1965 (ÃĐditeur Pierre Bernard, maquette Pierre Faucheux).

Mammouth, numÃĐro 2, juin 1965 (ÃĐditeur Pierre Bernard, maquette Pierre Faucheux).

Mammouth, numÃĐro 2, juin 1965 (ÃĐditeur Pierre Bernard, maquette Pierre Faucheux).

Mammouth, numÃĐro 2, juin 1965 (ÃĐditeur Pierre Bernard, maquette Pierre Faucheux). La revue ÃĐtait composÃĐe de feuillets imprimÃĐs recto/verso puis pliÃĐ en deux pour former des livrets de quatre pages.

De ce moment, au milieu des annÃĐes 1960, passÃĐ Ã travailler avec Pierre Faucheux dans son atelier rue Vauquelin à Paris, restent plusieurs ÃĐlÃĐments.

Une lettre ÃĐcrite en 1965, que conserve lâInstitut MÃĐmoires de lâÃĐdition contemporaine8 oÃđ Bernard revient de façon dithyrambique sur sa collaboration avec lâatelier et ce quâil a pu apprendre auprÃĻs du typographe ÂŦaux millions de couverturesÂŧ.

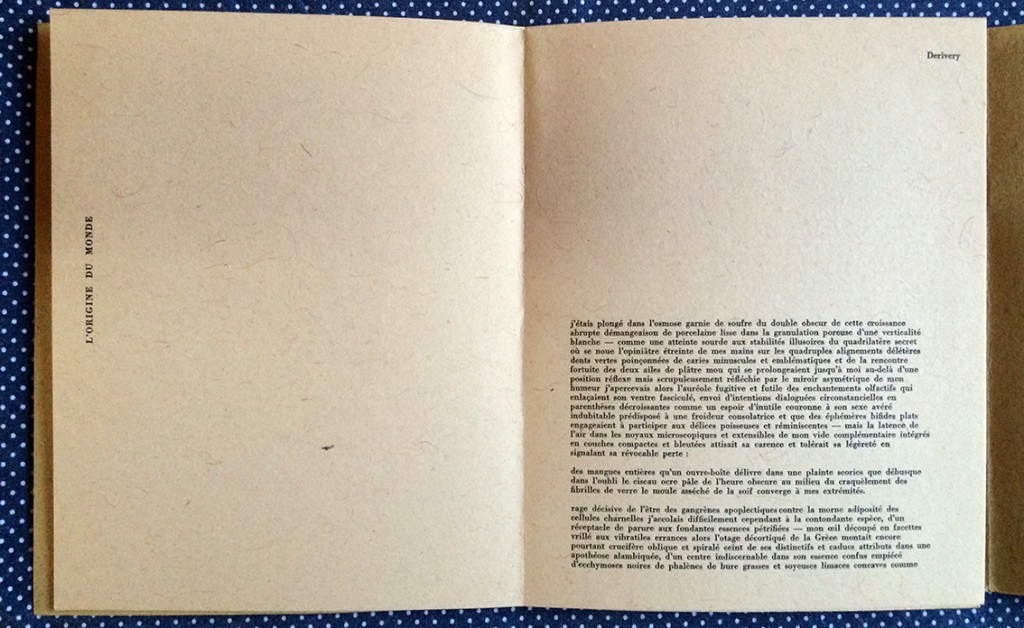

Et puis, deux numÃĐros dâune revue trimestrielle ÃĐphÃĐmÃĻre que Pierre Bernard lance au printemps 1965 aprÃĻs en avoir confiÃĐ la composition à Pierre Faucheux. Mammouth, ÂŦrevue dâexpression directeÂŧ, est un fugace dÃĐjeuner de soleil dÃĐdiÃĐ Ã la poÃĐsie, tirÃĐ pour chaque numÃĐro à 700 exemplaires au format in-8š carrÃĐ. La revue mettait en avant les textes des artistes Raymond Perrot, François Derivery ou encore de lâÃĐcrivain Anne-Lise GrobÃĐty. Certains, comme Perrot et Derivery formeront, au dÃĐbut des annÃĐes 1970, le groupe de peintres DDP (Derivery DuprÃĐ Perrot), tenants dâune Figuration narrative qui agitera un temps le milieu artistique français.

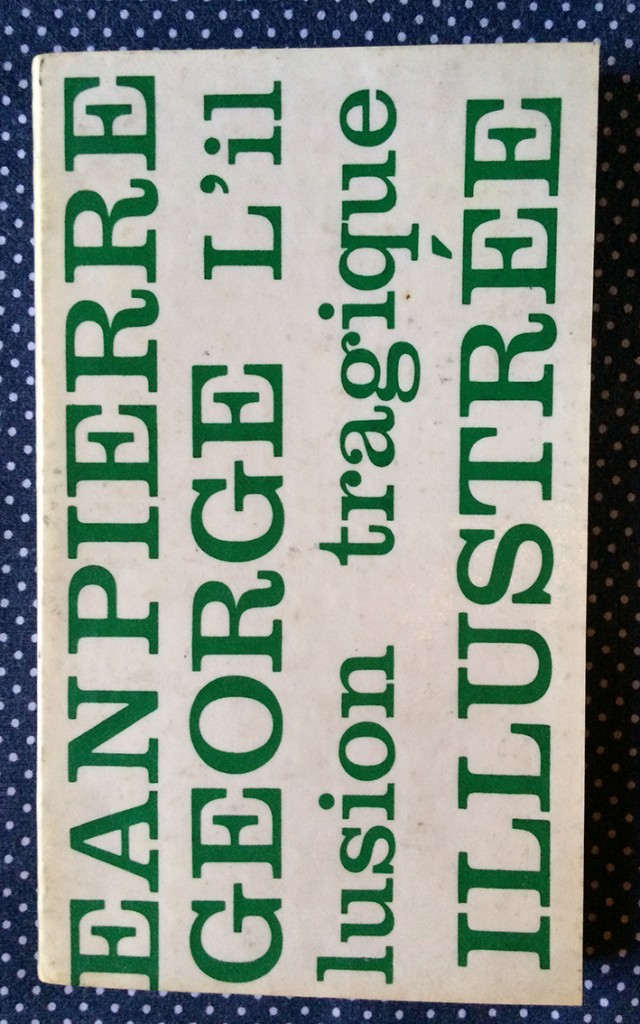

Jean-Pierre George, LâIllusion tragique illustrÃĐe, Paris, coll. ÂŦGadgetÂŧ, Julliard, 1965 (mise en page Atelier Pierre Faucheux, premiÃĻre de couverture, composÃĐe en Clarendon).

Jean-Pierre George, LâIllusion tragique illustrÃĐe, Paris, coll. ÂŦGadgetÂŧ, Julliard, 1965 (mise en page Atelier Pierre Faucheux, quatriÃĻme de couverture composÃĐe en Clarendon).

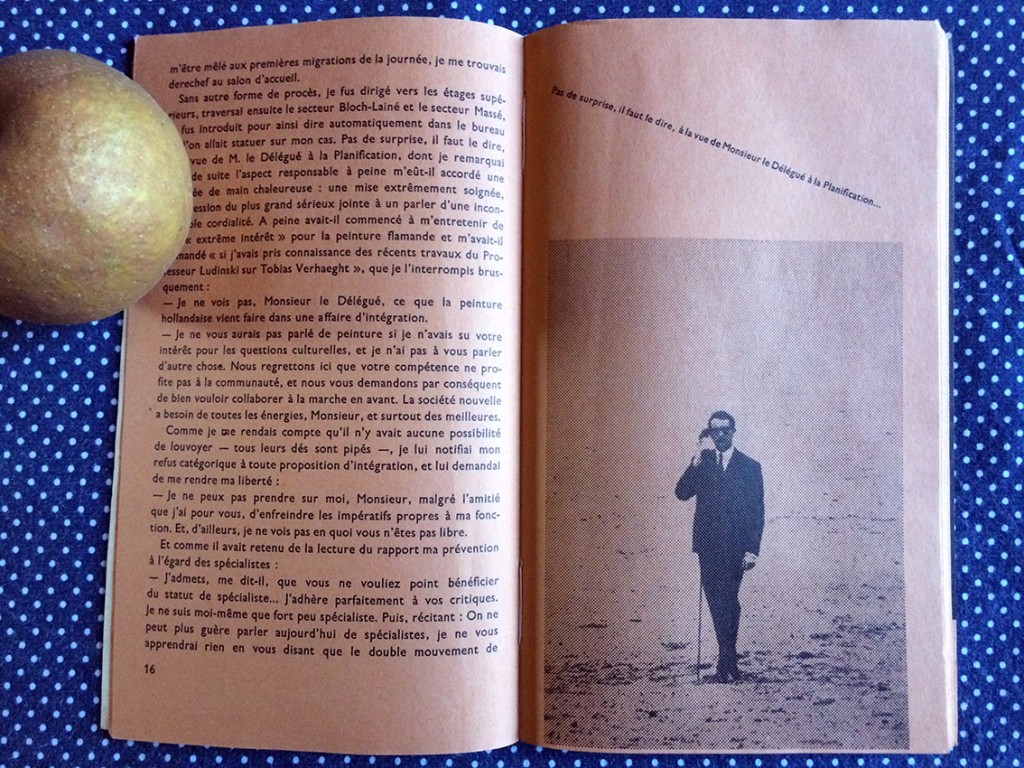

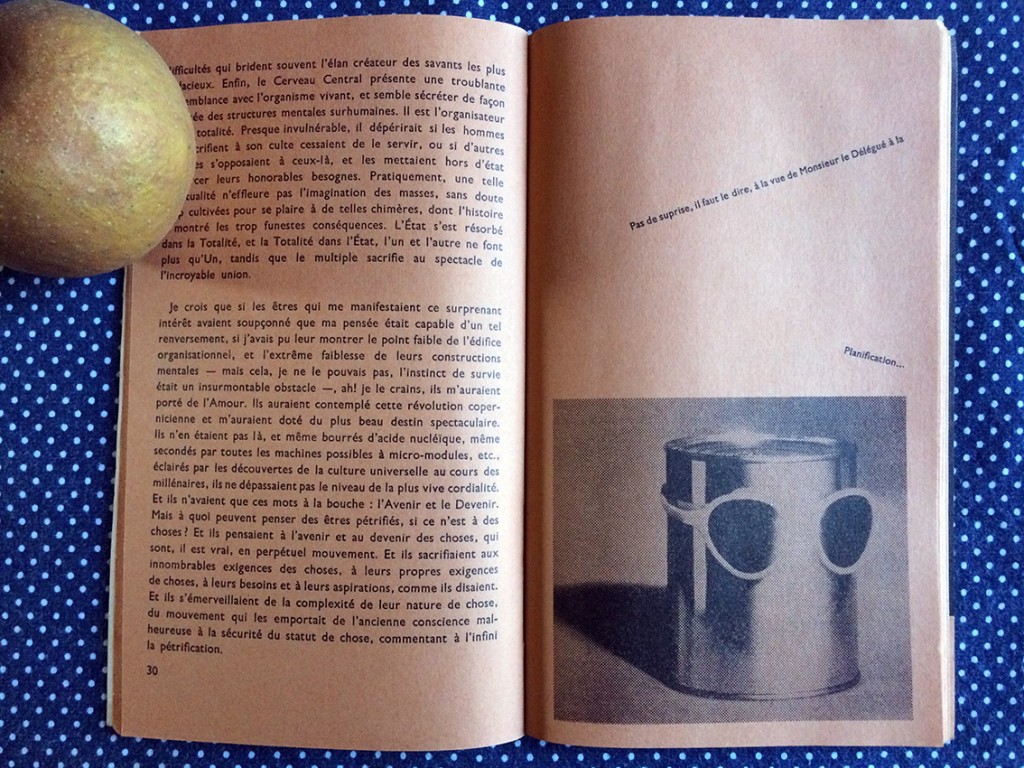

Jean-Pierre George, LâIllusion tragique illustrÃĐe, Paris, coll. ÂŦGadgetÂŧ, Julliard, 1965 (mise en page Atelier Pierre Faucheux).

Jean-Pierre George, LâIllusion tragique illustrÃĐe, Paris, coll. ÂŦGadgetÂŧ, Julliard, 1965 (mise en page Atelier Pierre Faucheux).

Jean-Pierre George, LâIllusion tragique illustrÃĐe, Paris, coll. ÂŦGadgetÂŧ, Julliard, 1965 (mise en page Atelier Pierre Faucheux).

Jean-Pierre George, LâIllusion tragique illustrÃĐe, Paris, coll. ÂŦGadgetÂŧ, Julliard, 1965 (mise en page Atelier Pierre Faucheux).

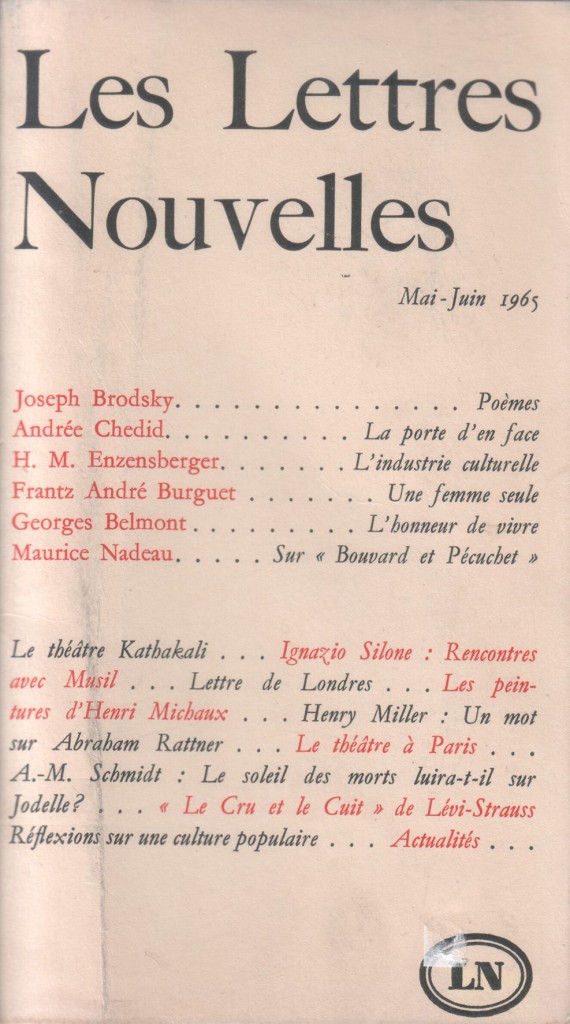

Reste enfin le travail que Pierre Bernard rÃĐalisa auprÃĻs de Faucheux pour les ÃĐditions Julliard. Celles-ci avaient lancÃĐ, en 1953, sous la direction de Maurice Nadeau (1911-2013)9, la revue Lettres nouvelles (LN) et la collection du mÊme nom.

En 1964, lâatelier de Pierre Faucheux (APF) rÃĐpond à des commandes de Julliard, dâabord pour une nouvelle collection, ÂŦGadgetÂŧ, dans laquelle sont publiÃĐs deux ouvrages à caractÃĻre situationniste: LâIllusion tragique illustrÃĐe de Jean-Pierre George, et LâAutopsie de Dieu de son frÃĻre François George. Les deux livres, qui sortent simultanÃĐment au printemps 1965, sont composÃĐs en Gill Sans, imprimÃĐs sur un papier saumon au format 12x21cm, dans un agencement dynamique oÃđ les dÃĐtournements de bande-dessinÃĐe affirment un peu plus lâallÃĐgeance des frÃĻres George à lâInternationale Situationniste.

Revue Les Lettres Nouvelles, mai-juin 1965Â (principe de maquette et ligne graphique Atelier Pierre Faucheux).

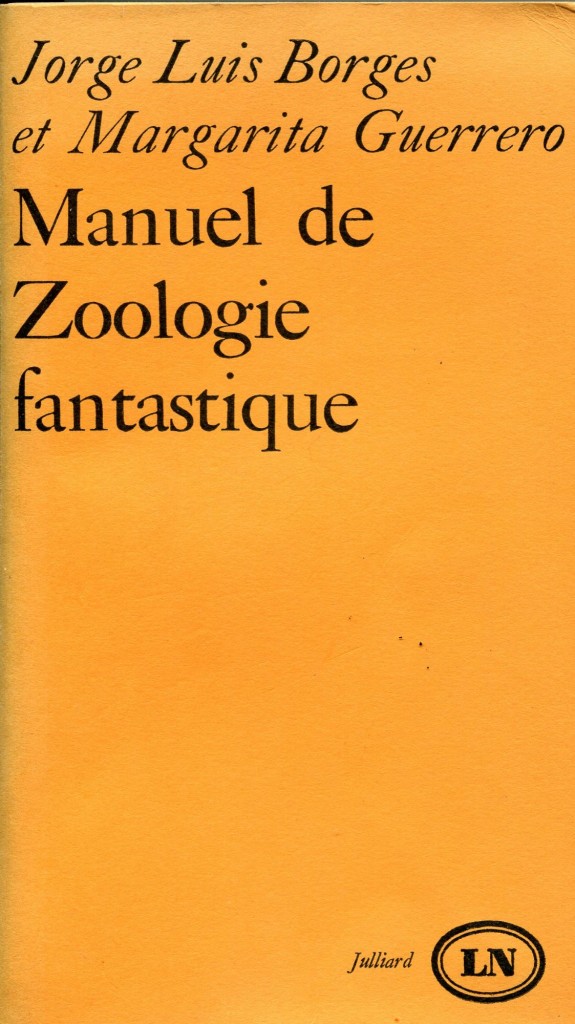

Jorge Luis Borges et Margarita Guerrero, Manuel de Zoologie fantastique, Paris, coll. ÂŦLettres nouvellesÂŧ, Julliard, 1965 (mise en page de lâAtelier Pierre Faucheux).

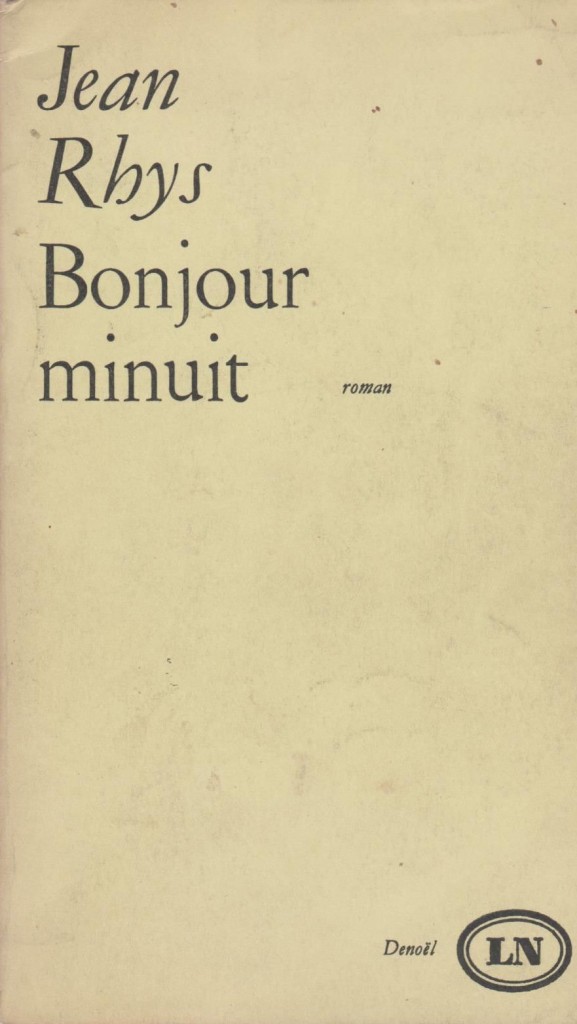

ParallÃĻlement, lâAPF va ÃĐgalement renouveler la maquette de la revue LN et composer, en Caslon de la fonderie Berthold, les nouvelles couvertures de quelques ouvrages de la collection ÃĐponyme qui, depuis une dizaine dâannÃĐes, sâenrichit dâauteurs rÃĐvÃĐlÃĐs par Nadeau au nombre desquels Bruno Schulz, Witold Gombrowicz ou encore Malcom Lowry. Le chef de fabrication de la maison Julliard gardera trace, au travers de la correspondance avec Pierre Bernard et Pierre Faucheux, des modÃĻles et des essais typographiques proposÃĐs tandis que lâannÃĐe 1965 voit les ÃĐditions DenoÃŦl rÃĐcupÃĐrer la collection ÂŦLettres nouvellesÂŧ et conserver le format ÃĐtroit (Âą 11,5x20cm), mais augmentÃĐ du choix du caractÃĻre Garamont, diffusÃĐ par la fonderie Deberny et Peignot, pour la couverture.

Jean Rhys, Bonjour minuit, Paris, coll. ÂŦLettres NouvellesÂŧ, DenoÃŦl, 1969.

RenÃĐ Julliard (1900-1962), figure entre ombre et lumiÃĻre de la RÃĐpublique des Lettres. En 1954, dix ans aprÃĻs avoir traversÃĐ le rÃĐgime de Vichy, lâOccupation et lâÃpuration en navigant habilement entre ces diffÃĐrents fronts, Julliard lance la carriÃĻre dâune jeune inconnue et son roman gÃĐnÃĐrationnel, Bonjour Tristesse. Françoise Sagan reçoit la mÊme annÃĐe le Prix des Critiques composÃĐ dâun arÃĐopage exigeant: Jean Paulhan, Maurice Nadeau, Georges Bataille, Marcel Arland et Roger Caillois.

Cette reprise par DenoÃŦl, maison devenue propriÃĐtÃĐ de Gallimard en 1946, nâest probablement quâune des consÃĐquences de la disparition de RenÃĐ Julliard en 1962.

La rÃĐorganisation de lâorganigramme de sa maison dâÃĐdition, en plus de voir partir Maurice Nadeau chez DenoÃŦl, place ÃĐgalement Christian Bourgois, alors premier collaborateur de RenÃĐ Julliard10, à la direction dâun des acteurs importants de lâhistoire de lâÃĐdition française. Mais un acteur trÃĻs endettÃĐ. La pÃĐriode ÃĐtant aux rachats et aux concentrations des maisons dâÃĐdition, Bourgois doit cÃĐder, en 1965, Julliard au Groupe des Presses de la CitÃĐ.

Entretien de Christian Bourgois dans lâÃĐmission Lire du 16 septembre 1966. La vidÃĐo de cet entretien, auquel participent entre autres lâÃĐcrivain Michel Bernard et lâÃĐditeur Dominique de Roux, est accessible sur le site de lâINA.

Prenons ici le temps dâun seul exemple, ÃĐclairant pour notre rÃĐcit, de ces mouvements de concentration qui peuvent paraÃŪtre pour le moins nÃĐbuleux tant ils se font parfois ÂŦpoupÃĐes russesÂŧ: en 1963, lâUnion financiÃĻre de Paris (UFP) soutient, face à Hachette, les ÃĐditions Plon et place à leur tÊte Thierry de Clermont-Tonnerre (1913-1975). Ce dernier, inspecteur des finances passÃĐ dans la carriÃĻre privÃĐe, notamment comme associÃĐ-commanditaire-gÃĐrant de lâUFP, va faire entrer les ÃĐditions Julliard dans lâUnion gÃĐnÃĐrale dâÃĐdition (UGE).

Un article du Nouvel Observateur, datÃĐ du 6 mai 1965 et intitulÃĐ ÂŦLa nuit du 4 aoÃŧtÂŧ, explique:

lâUnion financiÃĻre de Paris [âĶ] acquit la vÃĐnÃĐrable maison Plon, son imprimerie, son hÃītel particulier et les immeubles attenants. Les dirigeants de lâUnion financiÃĻre de Paris, MM. de Clermont-Tonnerre, du Closel, de la Baume [âĶ] et GuÃĐronik, fondÃĻrent alors lâUnion gÃĐnÃĐrale dâÃĐdition qui devait bientÃīt contrÃīler, sans compter Plon et ses filiales (10/18, Voici, etc.) les ÃĐditions Julliard, la sociÃĐtÃĐ de distribution Sequana, les ÃĐditions J.-J. Pauvert, les ÃĐditions du Rocher etc. [âĶ] Directeur de lâUnion gÃĐnÃĐrale dâÃĐdition, Thierry de Clermont-Tonnerre â beau visage calme, bureau sans lumiÃĻre et sans ornements â [âĶ] vient dâassocier son affaires aux Presses de la CitÃĐ [âĶ] âQuand nous avons fondÃĐ lâUnion gÃĐnÃĐrale dâÃĐdition [UGE], câÃĐtait parce quâil ÃĐtait nÃĐcessaire de regrouper les diverses affaires dâÃĐdition que nous contrÃīlions [âĶ] câest à un autre regroupement que nous procÃĐdons aujourdâhui. Les Presses de la CitÃĐ, que dirige M. Nielsen, reprÃĐsentent, à nos yeux la plus grande rÃĐussite de lâÃĐdition française de ces derniÃĻres annÃĐes. Nous nous associons à lui dans une parfaite ÃĐgalitÃĐ [ici lâarticle indique en note: âEn fait les Presses de la CitÃĐ sont nettement majoritairesâ]. LâUnion financiÃĻre devient un important actionnaire des Presses de la CitÃĐ par lâÃĐchange dâactions Plon et Julliard.â

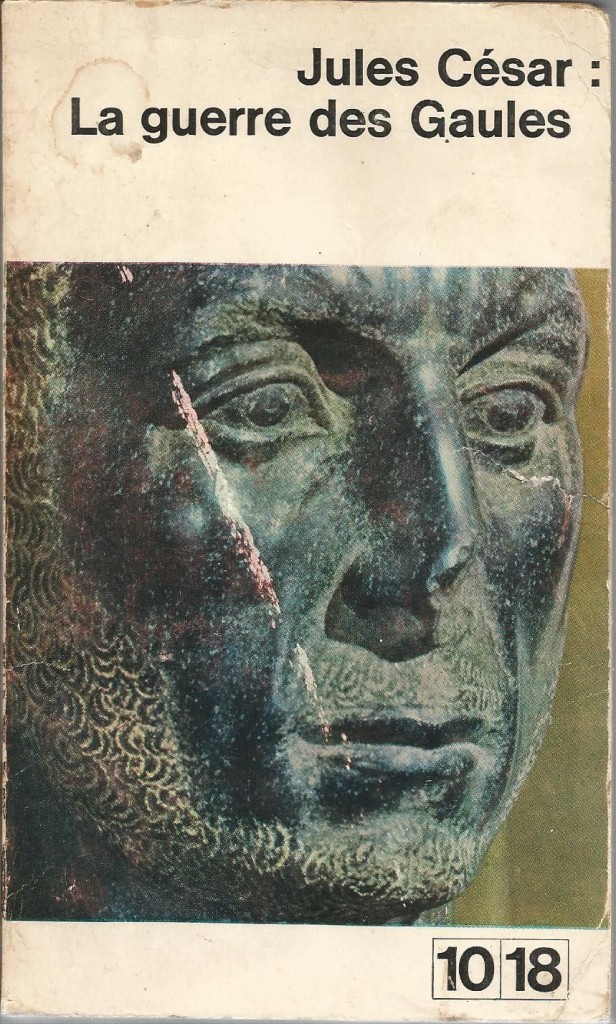

Pour rÃĐsumer, en 1963, un an aprÃĻs la disparition de RenÃĐ Julliard, lâUFP englobe, via le truchement de lâUGE, un nombre consÃĐquent de maisons dâÃĐdition parmi lesquelles Plon et Julliard, mais aussi la collection ÂŦ10/18Âŧ, fondÃĐe en 1962 par Michel-Claude Jalard et Paul Chantrel, directeur gÃĐnÃĐral de la Librairie Plon. Comme le rappelle lâhistorien Jean-Yves Mollier, ÂŦ10/18Âŧ est nÃĐe à partir de lâUGE dont on retient quâelle fut essentiellement ÂŦun montage juridique qui permit à Plon de possÃĐder sa propre collection de poche11.Âŧ

ââââââââââââââââââââââ

Dix Dix-Huit

ââââââââââââââââââââââ

PrÃĐcisons tout de suite quâavant dâÊtre ÂŦ10/18Âŧ, la collection de poche sâest dâabord intitulÃĐe ÂŦLe monde en 10/18Âŧ.

Importante pour complÃĐter le portrait de Pierre Bernard, lâhistoire de cette collection portÃĐe par lâUGE, permettra ÃĐgalement lâesquisse des rapports que Bernard a entretenu avec Christian Bourgois et Dominique de Roux.

Jules CÃĐsar, La Guerre des Gaules, Paris,ÂŦLe monde en 10/18Âŧ, UGE, 1963.

LâarrivÃĐe du ÂŦMonde en 10/18Âŧ correspond â dix ans aprÃĻs la crÃĐation du ÂŦLivre de PocheÂŧ par Henri Filipacchi pour Hachette12 â, à ce moment, dÃĐcrit par lâhistorien Bertrand Legendre, oÃđ ÂŦlâÃĐdition de poche concentre sur elle les enjeux de dÃĐmocratisation et de lÃĐgitimitÃĐ culturelle, en mÊme temps quâelle met en jeu le statut du livre et de lâÅuvre13.Âŧ

Alphonse Allais, La Barbe, Paris, ÂŦLe monde en 10/18Âŧ, UGE, 1963 (premiÃĻre de couverture).

Alphonse Allais, La Barbe, Paris, ÂŦLe monde en 10/18Âŧ, UGE, 1963 (quatriÃĻme de couverture).

Face aux dÃĐbats contradictoires qui vont chahuter le monde intellectuel à propos du ÂŦphÃĐnomÃĻne pocheÂŧ â on se rappellera ici des deux numÃĐros que la revue Les temps modernes, dirigÃĐe par Jean-Paul Sartre, consacre à la question du livre de poche en 196514 â, lâun des fondateurs de la collection ÂŦLe monde en 10/18Âŧ, Michel-Claude Jalard va, lui, analyser la culture ÂŦcomme une valeur que le poche rend accessible à chacun, la libÃĐrant du secret derriÃĻre lequel elle se dÃĐrobait15Âŧ.

Dictionnaire LittrÃĐ en 10/18, Paris, ÂŦLe Monde en 10/18Âŧ, UGE, 1964.

Cette accessibilitÃĐ libÃĐrÃĐe se traduit, pour ÂŦLe monde en 10/18Âŧ, par un ÃĐclectisme des contenus. Sont en effet diffusÃĐs des ouvrages issus de genres trÃĻs divers: philosophie, textes religieux, romans, sciences, sciences sociales, histoire. Le catalogue de la collection, dâabord ordonnÃĐ par numÃĐros jusquâen 1964, sâorganise en catÃĐgories oÃđ se classent les parutions et oÃđ, parmi celles-ci, rÃĻgnent la littÃĐrature classique, lâhistoire et les sciences sociales.

Nikos Kazantzaki, AscÃĻse Salvatores Dei, Paris, ÂŦBibliothÃĻque 10/18Âŧ, UGE, 1968.

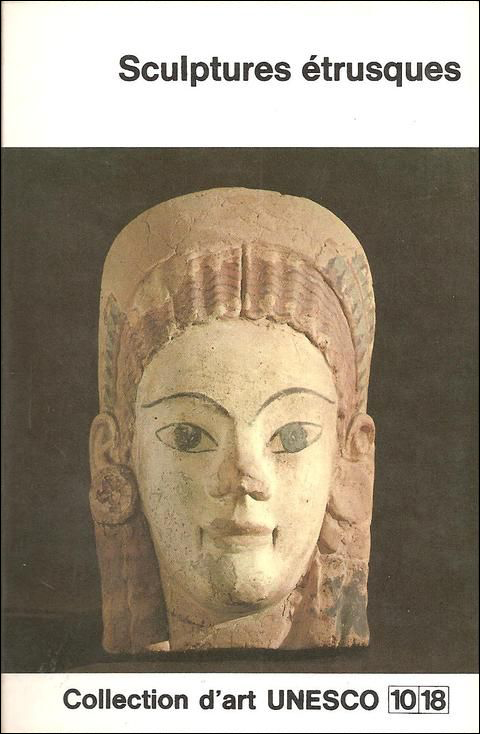

La domination, en terme dâachat par le public, de ces trois catÃĐgories est une tendance qui couvre le milieu des annÃĐes 1960. En 1966, afin dâencore mieux tirer parti de ces prÃĐfÃĐrences, les ouvrages du ÂŦMonde en 10/18Âŧ vont dÃĐsormais se ranger dans trois larges ensembles â ÂŦBibliothÃĻque 10/18Âŧ, ÂŦLâInÃĐdit 10/18Âŧ et ÂŦUnesco 10/18Âŧ â, oÃđ se redistribuent certains ouvrages dÃĐjà parus dans la collection initiale, mis à part ceux consacrÃĐs aux arts plastiques qui se retrouvent sous le label ÂŦUnesco 10/18Âŧ16.

D. H. Lawrence, Homme dâabord, Paris, ÂŦBibliothÃĻque 10/18Âŧ, UGE, 1968.

MalgrÃĐ cette clarification, la difficultÃĐ Ã pleinement saisir le propos ÃĐditorial des poches version ÂŦ10/18Âŧ est palpable. à lire le catalogue complet de 196517, on y constate un bazar lumineux qui masque pourtant mal le manque de ligne ÃĐditoriale. Claude-Michel Jalard tentera dây pourvoir, mais le ralentissement des parutions, certainement dÃŧ à lâimpossibilitÃĐ de fidÃĐliser un lectorat qui, par ailleurs, se voit offrir par dâautres ÃĐditeurs une gamme grandissante de titres au format poche, signe la fin de premiÃĻre ÃĐpoque ÂŦ10/18Âŧ18.

Ãmeline Richardson, Sculptures ÃĐtrusques, Paris, collection dâart ÂŦUnesco 10/18Âŧ, Paris, UGE, 1966 (premiÃĻre de couverture).

Ãmeline Richardson, Sculptures ÃĐtrusques, Paris, collection dâart ÂŦUnesco 10/18Âŧ, Paris, UGE, 1966 (quatriÃĻme de couverture).

Une ultime tentative sera faite pour essayer de relancer la collection. Elle est dâordre formel. Abandonnant la maquette de couverture initiale19, Michel-Claude Jalard et la direction de Plon dÃĐcident de faire appel au graphiste Roman Cieslewicz (1930-1996)20.

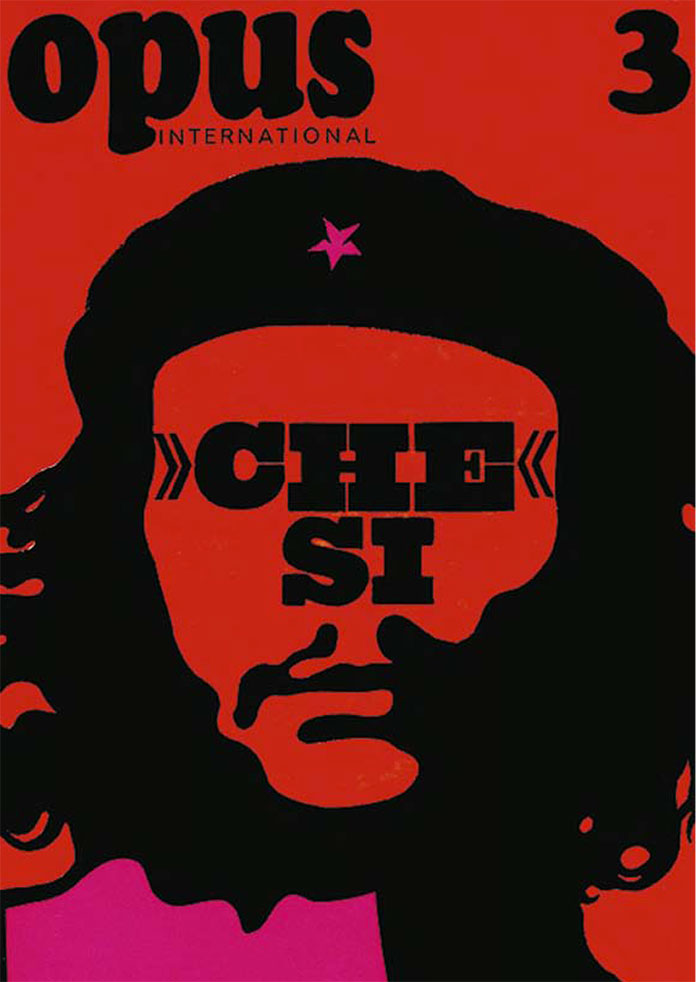

Roman Cieslewicz, couverture pour le numÃĐro 3 de la revue Opus international, octobre 1967.

Polonais installÃĐ Ã Paris en 1963, Cieslewicz est directeur artistique du magazine Elle depuis 1966, en remplacement du photographe et graphiste suisse, Peter Knapp, qui y avait brillamment officiÃĐ dÃĻs 1959.

En 1967, Cieslewicz rÃĐalise les couvertures de la nouvelle revue Opus international. Celles-ci cÃĐlÃĻbrent son sens visuel et ses dÃĐtournements iconographiques filtrÃĐs par une maÃŪtrise technique et sensible (dÃĐcoupage, collage, image hyper contrastÃĐe et saturÃĐe de couleurs acides, etc.).

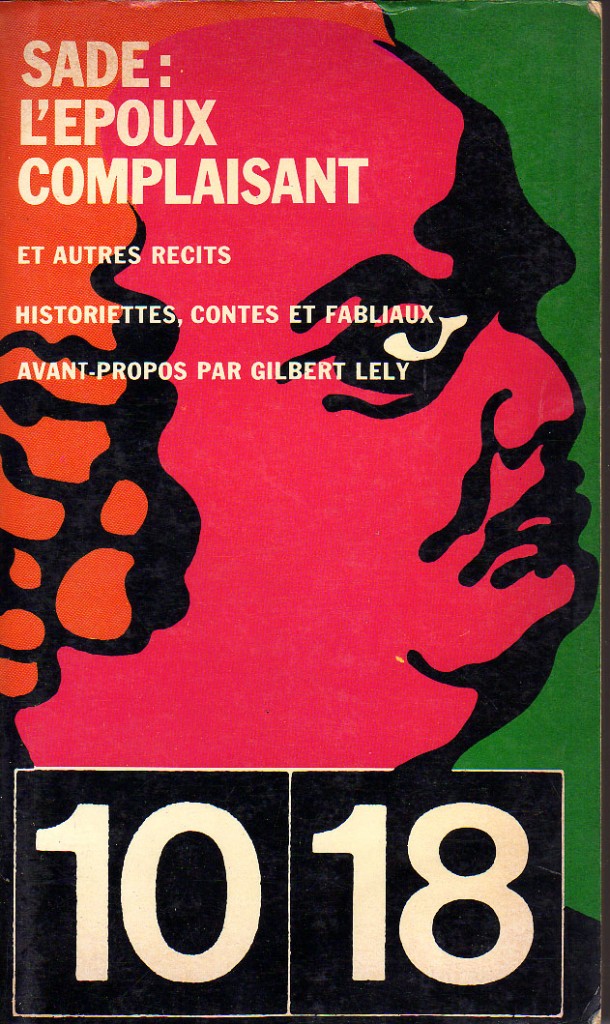

Sade, LâÃĐpoux complaisant, Paris, ÂŦLe monde en 10/18Âŧ, UGE, 1968.

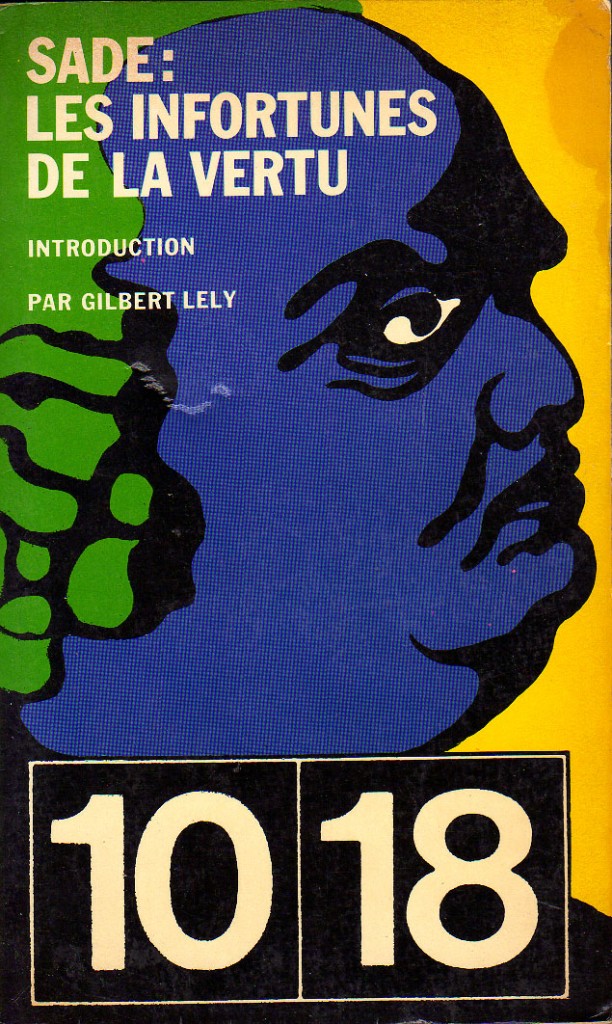

Sade, Les infortunes de la vertu, Paris, ÂŦLe monde en 10/18Âŧ, UGE, 1968.

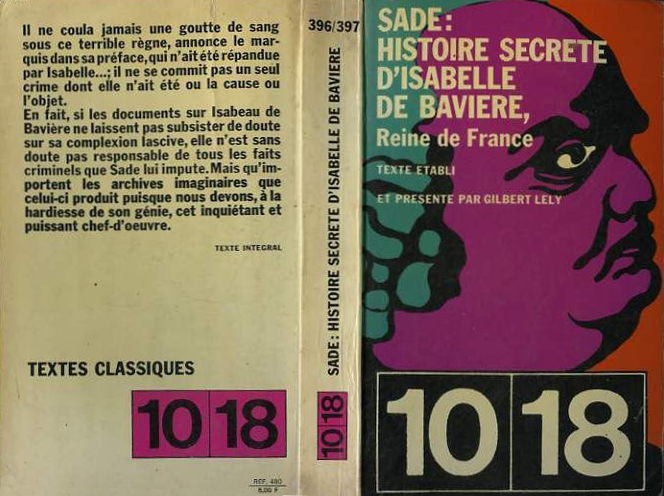

Sade, Histoire secrÃĻte dâIsabelle de BaviÃĻre, Reine de France, Paris, ÂŦLe monde en 10/18Âŧ, UGE, 1968.

Ses collages et ses compositions aux couleurs ÂŦpopÂŧ attirent indÃĐniablement le regard et câest sans doute cette forme de sÃĐduction qui motive Jalard.

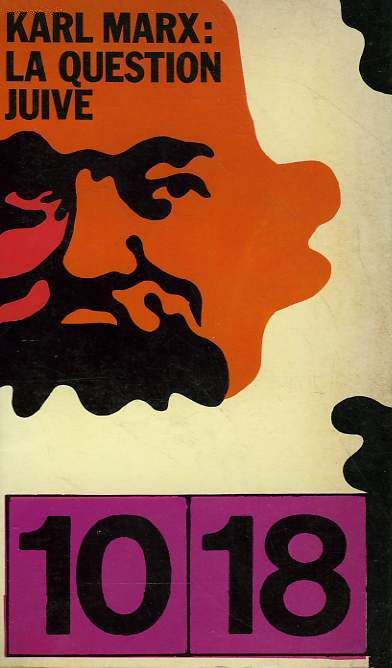

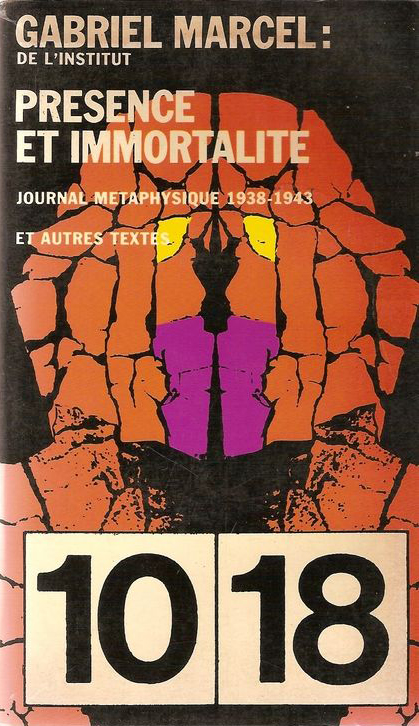

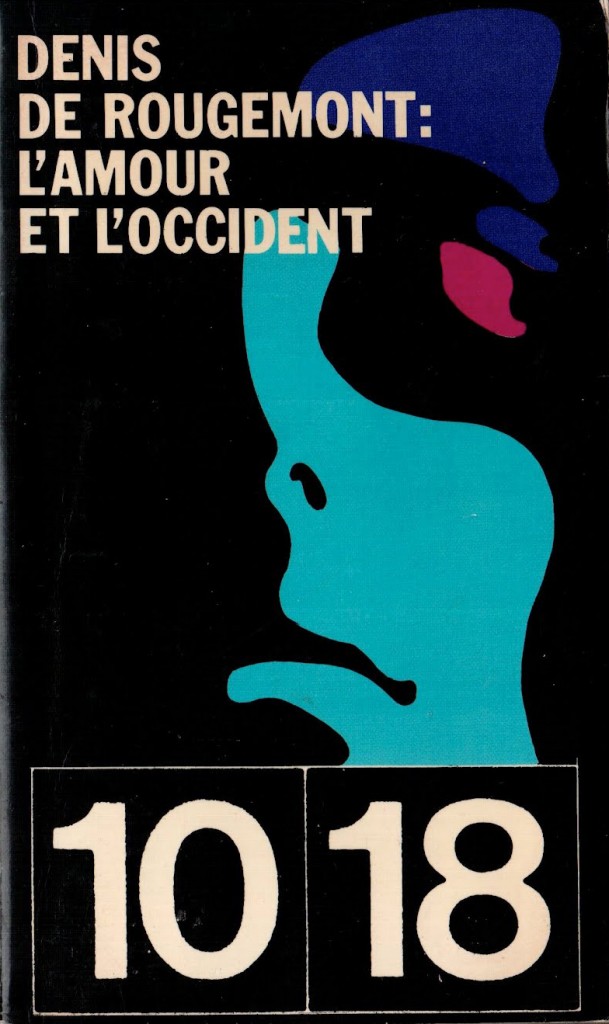

La collaboration entre le graphiste et lâUGE fut pourtant courte. La radicalitÃĐ de sa proposition graphique contrastait trop avec la ligne visuelle prÃĐcÃĐdente. Entre le pop assumÃĐ et la simplicitÃĐ mal rÃĐglÃĐe, un ÃĐquilibre devait Être trouvÃĐ.

Karl Marx, La question juive, Paris, ÂŦLe monde en 10/18Âŧ, UGE, 1968.

Gabriel Marcel, PrÃĐsence et ImmortalitÃĐ, Paris, ÂŦLe monde en 10/18Âŧ, 1968.

Denis de Rougemont, LâAmour et lâOccident, Paris, ÂŦLe monde en 10/18Âŧ, UGE, 1972.

Celui-ci viendrait dâun choix de la nouvelle direction bicÃĐphale pour ce qui allait, en 1968, se rÃĐduire à la formule ÂŦ10/18Âŧ.

ââââââââââââââââââââââ

Sven, Christian, Dominique et Pierre

ââââââââââââââââââââââ

On lâa rappelÃĐ, en 1965, Christian Bourgois à la tÊte des ÃĐditions Julliard depuis la mort de leur fondateur RenÃĐ Julliard, doit cÃĐder les ÃĐditions au Groupe des Presses de la CitÃĐ qui vient de sâassocier à lâUFP. à la tÊte du Groupe des Presses de la CitÃĐ un homme, Sven Nielsen (1901â1976), incarne cette figure dâentrepreneur plus enclin à faire fructifier ses affaires (distribution et ÃĐdition) quâà Être pleinement concentrÃĐ sur la construction dâune cohÃĐrence ÃĐditoriale21.

Lâhistorien François Dosse revient sur la rencontre plus quâÃĐlectrique entre Bourgois et Nielsen au moment de la cession de Julliard: ÂŦNielsen, devenu son nouveau patron, convoque Bourgois pour lui dire crÃŧment: âvous savez que vous avez perdu un milliard? Les gens qui font des chÃĻques en bois, on les met en prison. Eh bien, monsieur Bourgois, je vais vous envoyer en prison.â22Âŧ

à dÃĐfaut dâembastiller Bourgois, Nielsen, lors dâun dÃŪner chez le jeune ÃĐditeur, en 1966, lui recommande de fonder sa propre maison dâÃĐdition. Ce paradoxal conseil est suivi de faits concrets oÃđ Nielsen sâengage à remettre Julliard à flot, tandis que la nouvelle structure ÃĐditoriale fondÃĐe par Bourgois se transforme en ÂŦlaboratoire littÃĐraireÂŧ23pour les Groupe des Presses de la CitÃĐ. Cette nouvelle maison, Christian Bourgois Ãditeur, est majoritairement dÃĐtenue par le Groupe et, à 20% seulement, la propriÃĐtÃĐ de Bourgois. Quâimporte, ce dernier continue dâassumer parallÃĻlement la direction des ÃĐditions Julliard mais aussi de Plon24.

Entretien de Marie-Claire Gautier avec Christian Bourgois et lâÃĐcrivain Michel Bernard, nouvellement publiÃĐ chez Christian Bourgois ÃĐditeur, pour lâÃĐmission JT Nuit, 30 septembre 1966 (lâÃĐmission est disponible sur le site de lâIna).

En plus dâÊtre un laboratoire, la maison dâÃĐdition qui porte son nom est, pour Christian Bourgois à lâÃĐpoque, une maison dâÃĐdition ÂŦen margeÂŧ25. Il faut entendre par là que Christian Bourgois Ãditeur cherche à se dÃĐfinir au travers dâune ligne ÃĐditoriale claire oÃđ seront regroupÃĐs jeunes auteurs de la Beat Generation, rÃĐÃĐditions de livres anciens, etc. Comme Bourgois lâexpliquait plus tardivement:

Je fais de lâÃĐdition de la maniÃĻre la plus ÃĐgoÃŊste possible. Jâai rÃĐussi à me constituer, avec mes ÃĐditions, une bibliothÃĻque selon mes goÃŧts et mes phantasmes. Jâai fait ces livres pour moi, pour ma femme, pour une quinzaine de personnes. Je suis frustrÃĐ du manque de lecteurs. Comment arriver à obtenir des lecteurs qui lisent plus? Jâai peut-Être 500 à 1000 lecteurs pour chacun de mes livres. Mon but nâest pas de vendre mes livres, je ne fais pas de âcommercialâ, mais de trouver un nombre important de lecteurs. Et sur ce point un ÃĐditeur va dâÃĐchec en ÃĐchec, jamais lâaudience des livres ne rÃĐpond à son attente. Ãditer, câest une activitÃĐ qui me bouleverse, mais qui me rend triste, à cause de cette dÃĐception.26

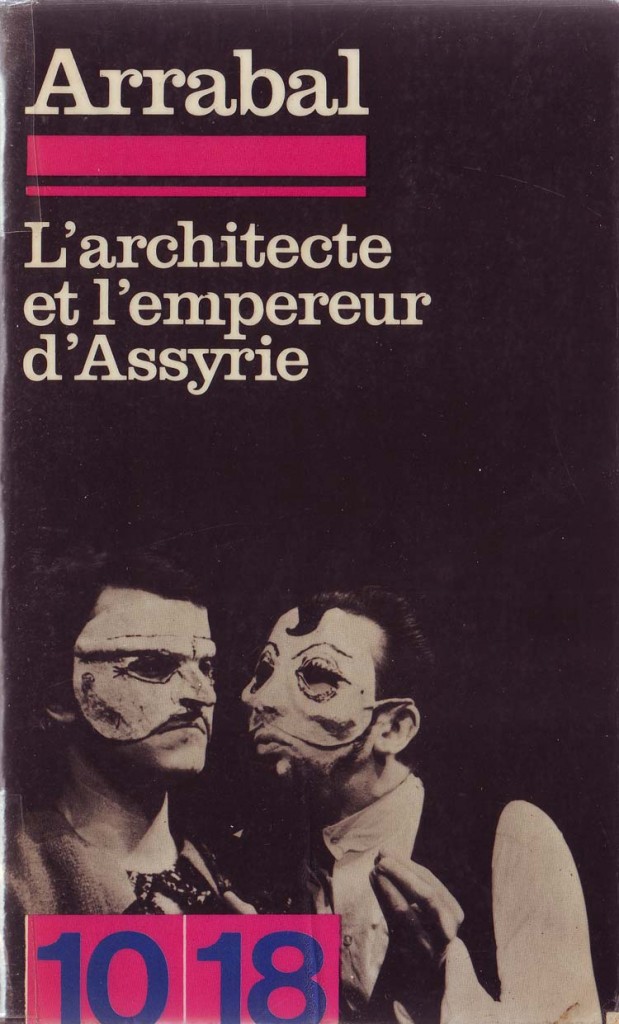

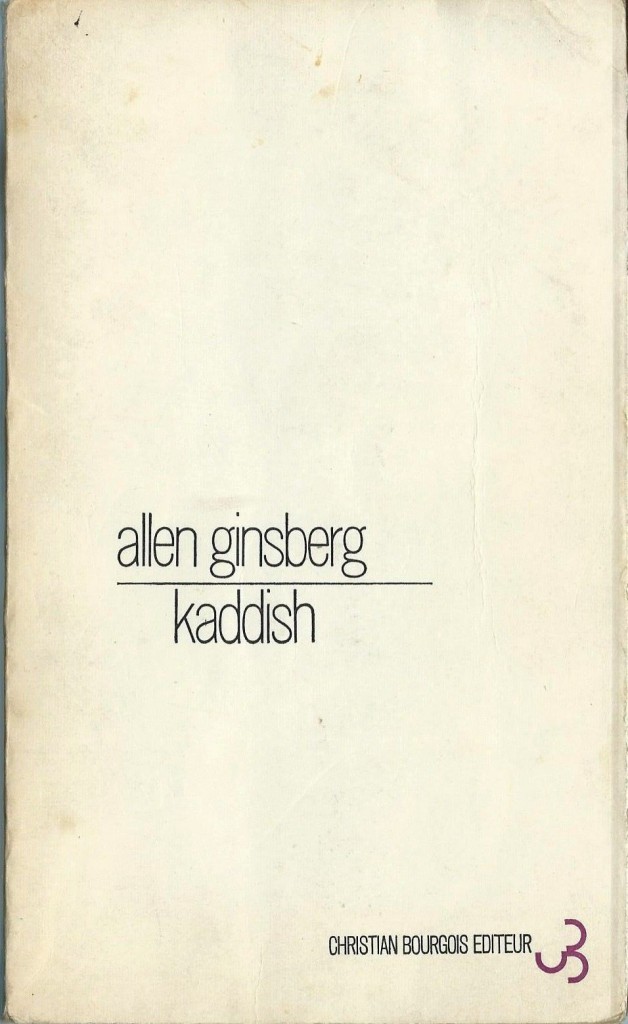

à la tÊte de sa maison dâÃĐdition, Bourgois est secondÃĐ par lâÃĐcrivain et ÃĐditeur Dominique de Roux, sur lequel nous reviendrons. Sâajoutent à ce binÃīme inattendu, les ÃĐcrivains Michel Bernard et Jean-Claude Brinsville. Ensemble ils ÃĐtablissent ÂŦle premier programme de publications [de Bourgois Ãditeur] pour lâautomne 1966: Jorge Borges, Ezra Pound, puis Fernando Arrabal, Maurice Clavel, Allen Ginsberg, Henry Miller, Roland ToporâĶ27Âŧ

Ezra Pound, Esprit des littÃĐratures romanes, Paris, Christian Bourgois Ãditeur, 1966.

Ces choix sont tout autant ceux de Christian Bourgois que de Dominique de Roux, devenu en 1966, directeur littÃĐraire chez Julliard. Les deux hommes seront, dans la seconde moitiÃĐ des annÃĐes 1960, ÂŦle duo le plus novateur et imaginatif de lâÃĐdition françaiseÂŧ28.

Si jâai pu parler de ÂŦduo inattenduÂŧ, câest aussi parce que cette union ne sâest pas faite avec le naturel quâon imaginerait chez deux lecteurs ÃĐgalement curieux et avides de transmettre, à cette gÃĐnÃĐration de trentenaires qui est aussi la leur, des Åuvres dâici et dâailleurs. Comme le note lâÃĐcrivain Jean-Luc BarrÃĐ, parlant de Dominique de Roux et citant par ailleurs Bourgois:

Câest aprÃĻs une longue pÃĐriode dâattente et de mÃĐfiance rÃĐciproque que lâaristocrate effervescent, hautain et impulsif, aux jugements tranchÃĐs et aux initiatives souvent sulfureuses, et lâÃĐnarque lointain, habile et ondoyant, aux avis pondÃĐrÃĐs et aux audaces calculÃĐes, ont fini par se reconnaÃŪtre de rÃĐelles affinitÃĐs. ÂŦ[âĶ] Je prenais Dominique pour un petit hobereau rÃĐactionnaire et lui ne voyait en moi quâune sorte de gauchiste mondain.Âŧ29

Entretien de Dominique de Roux à lâÃĐmission Lire du 19 septembre 1966. Dominique de Roux ÃĐvoque lâouvrage quâil vient de publier chez Christian Bourgois Ãditeur: La mort de L.-F. CÃĐline.

Les deux caractÃĻres opposÃĐs arrivent paradoxalement à sâentendre et mÊme si Bourgois dira plus tard de Dominique de Roux quâil avait ÂŦdes gifles au bout des doigts, au bout de la langueÂŧ, câest pour mieux signifier combien ce personnage provocateur avait besoin de ÂŦcette forme dâagressivitÃĐ ÂŦ[âĶ] afin de dÃĐcaper les gens, [âĶ] de casser les masquesÂŧ30.

En 1968, la paire contrastÃĐe va reprendre les rÊnes de la collection ÂŦLe monde en 10/18Âŧ. Sven Nielsen voulait dâabord se dÃĐbarrasser de cette collection qui vivait au ralenti depuis 1965, mais il dÃĐcide de laisser leur chance à Christian Bourgois et Dominique de Roux pour remonter les choses. Le premier geste de Bourgois est de solder à Gibert 300 000 exemplaires invendus issus du ÂŦMonde en 10/18Âŧ, puis de lancer une nouvelle collection sous le titre raccourci de ÂŦ10/18Âŧ31. Revenant, pour le Magazine LittÃĐraire, sur ce que nous pourrions appeler la premiÃĻre pÃĐriode du fameux format 10x18cm, Christian Bourgois explique:

[ÂŦLe monde en 10/18Âŧ] fut fondÃĐ Ã un moment oÃđ la vente des livres en format de poche connaissait une expansion trop rapide, lorsque les ÃĐditeurs croyaient que lâon pouvait tout publier en format de poche et concurrencer sur son propre terrain le Livre de Poche Hachette, qui, sous lâimpulsion de Guy Schoeller, connaissait alors un trÃĻs grand succÃĻs. La premiÃĻre liste de [la collection] ÃĐtait trÃĻs ÃĐclectique [âĶ] Ce que voulait à lâÃĐpoque faire [ÂŦLe monde en 10/18Âŧ] câÃĐtait tout simplement offrir toutes sortes de textes de maniÃĻre plus accessible [âĶ]32

Bob Kaufman, Solitudes, Paris, ÂŦLâInÃĐdit 10/18Âŧ, UGE, 1966.

Yves Buin (prÃĐsentation), Que peut la littÃĐrature ?, Paris, ÂŦLâInÃĐdit 10/18Âŧ, UGE, 1965.

LâÃĐditeur poursuit son analyse de lâÃĐchec de cette premiÃĻre collection dont lâastre a pÃĒlit avec rÃĐgularitÃĐ entre 1962 et 1968, et ce malgrÃĐ lâattention que va lui consacrer Michel-Claude Jalard:

[âĶ] Dans un deuxiÃĻme temps, Michel-Claude Jalard sâest occupÃĐ [du ÂŦmonde en 10/18Âŧ] et a donnÃĐ Ã la collection une vÃĐritable direction littÃĐraire et politique. Mais en mÊme temps, et un peu par la force des choses, la collection avait tendance à partir un peu dans toutes les directions, et à se multiplier en sous-collections, ce que je crois trÃĻs dangereux pour lâÃĐdition de poche [âĶ]Et tous les stocks se sont accumulÃĐs dans les entrepÃīts de lâUnion GÃĐnÃĐrale dâÃdition [âĶ] Au dÃĐbut de 1968, on sâÃĐtait rÃĐsignÃĐ Ã une quasi-disparition [du ÂŦmonde en 10/18Âŧ]33

Devant ce constat, Christian Bourgois et Dominique de Roux vont, nous lâavons vu, assainir les stocks et assez rapidement revenir à un rythme de publication de cinq nouveaux titres par mois dÃĻs lâannÃĐe 1970. Bourgois expliquait en 1986:

Dans la collection ÂŦ10/18Âŧ, ÃĐdition de poche, ce qui mâa intÃĐressÃĐ câest de refuser une hiÃĐrarchisation des ÃĐcrivains. Mais 68 a facilitÃĐ ce mouvement, et les livres de poche de la collection expriment une âneutralitÃĐ culturelleâ. Je suis contre la spÃĐcialisation des ÃĐditeurs qui pensent que les livres thÃĐoriques, de recherche doivent Être chers. ÂŦ10/18Âŧ câest aussi mettre tous ces courants de recherche à la portÃĐe dâun grand nombre34

La nouvelle ambition de ÂŦ10/18Âŧ est dâouvrir encore plus largement la voie au format poche de lâUGE et dây diffuser les ÃĐlÃĐments dâune bibliothÃĻque rÊvÃĐe par Bourgois et de Roux. Des circulations se font entre Bourgois Ãditeur et ÂŦ10/18Âŧ et lâon retrouve, sous les deux labels, les ouvrages dâun mÊme auteur. ÂŦ10/18Âŧ ouvre aussi ses portes aux publications universitaires et reflÃĻtent les directions intellectuelles de lâÃĐpoque. Les sciences-humaines et sociales y dominent, ainsi que la littÃĐrature35 et dans les annÃĐes 1980, alors que Dominique de Roux a quittÃĐ la direction de ÂŦ10/18Âŧ en 1972 et que Christian Bourgois est dÃĐsormais seul aux commandes, les sÃĐries de la collection sont devenues lâindice des orientations fortes prises par lâÃĐditeur36.

Ainsi, presque une dizaine dâannÃĐes aprÃĻs la reprise de ÂŦ10/18Âŧ par Bourgois, 17 sÃĐries se sont crÃĐÃĐes37, la moyenne pour les premiers tirages de chaque volume est de 10 000 exemplaires et la collection illustre pleinement lâidÃĐe dâun savoir pluriel et exigeant, largement diffusÃĐ et rencontrant un public principalement ÃĐtudiant.

D. H. Lawrence, Ãros et les chiens, Paris, Christian Bourgois Ãditeur, 1969.

D. H. Lawrence, Ãros et les chiens, Paris, ÂŦ10/18Âŧ,UGE, Â 1973 (couverture Pierre Bernard).

Au moment de la reprise du ÂŦMonde en 10/18Âŧ et de la crÃĐation de ÂŦ10/18Âŧ, Bourgois et de Roux se sont ÃĐgalement rendus à lâÃĐvidence quâil fallait signifier ce changement, non pas dans la continuitÃĐ, mais dans la rÃĐplique, au sens que lui donnent la musique et le thÃĐÃĒtre.

ÂŦ10/18Âŧ allait ainsi rÃĐpliquer, câest-Ã -dire poursuivre le dialogue avec ÂŦLe monde en 10/18Âŧ, mais dans une tonalitÃĐ diffÃĐrente.

Celle-ci, on lâa notÃĐ, a ÃĐtÃĐ lisible dans les choix ÃĐditoriaux et la diffusion de textes classiques, tout autant que dans la circulation existante entre la niche des textes publiÃĐs chez Christian Bourgois Ãditeur et leur passage dans la collection poche de lâUGE.

Mais il fallait aussi rendre cette nouvelle tonalitÃĐ visible. Pour cela, câest certainement Dominique de Roux qui prÃĐsentera Pierre Bernard â quâil connaÃŪt dÃĐjà depuis 1964, et qui, nous le verrons, avait travaillÃĐ comme maquettiste pour de Roux â, à Christian Bourgois. Ce dernier a des exigences simples, pour lui une couverture doit Être:

Un objet agrÃĐable, mais sans sophistication. Quand on publie une collection de poche, on nâessaie pas dâimposer un style graphique, mais des livres et le maquettiste doit Être au service du texte et de lâauteur [âĶ]38

Poursuivant sa description, Christian Bourgois ajoute, en nommant le typographe,

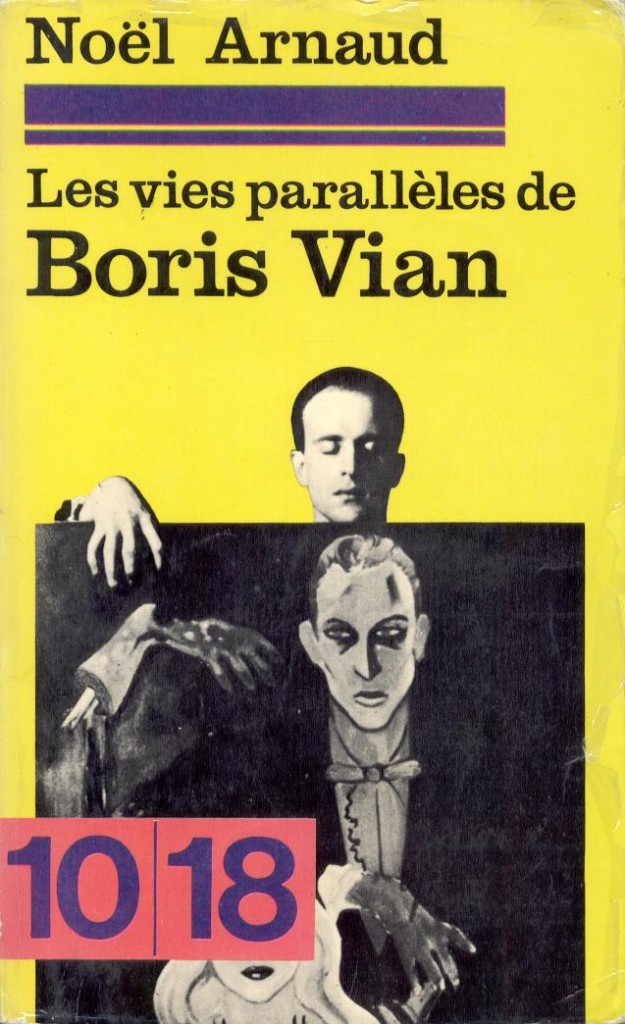

Pour ÂŦ10/18Âŧ, Pierre Bernard a conçu une couverture qui me semble plaisante, solide, et qui, je pense, pourra tenir plusieurs annÃĐes. Câest un style de couverture beaucoup plus sobre mais beaucoup plus efficace: je ne crois pas quâon achÃĻte un livre de poche parce quâon a ÃĐtÃĐ choquÃĐ par la couverture. Tout au moins pas un ouvrage de LÃĐnine ou de Lupasco ni mÊme de Boris Vian.39

Câest donc à la fin des annÃĐes 1960 que Bernard rejoint la collection ÂŦ10/18Âŧ et lui donne la forme que nous croisons rÃĐguliÃĻrement chez les bouquinistes et dans les bibliothÃĻques publiques ou familiales.

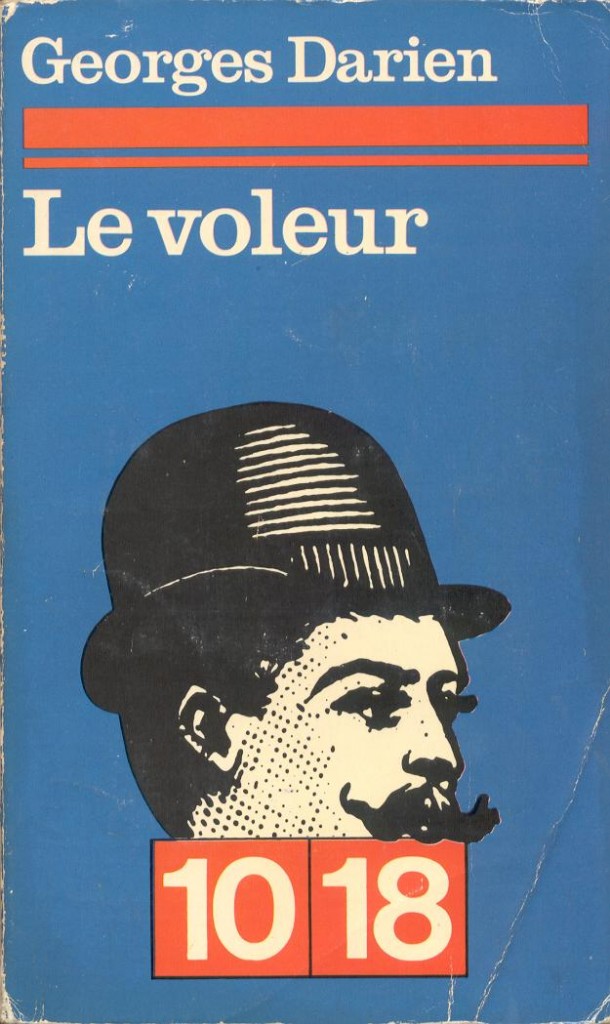

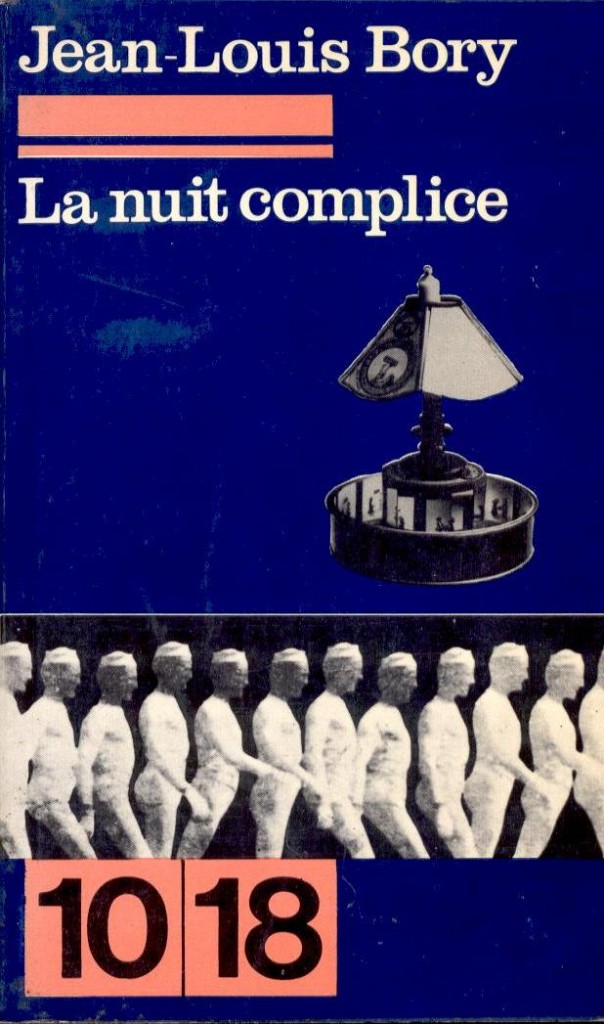

ÂŦ10/18Âŧ hÃĐrite des propositions graphiques prÃĐcÃĐdentes, mais ne cherche pas à les combiner, ni à les confondre. En effet, les traits principaux de la maquette de couverture conçue par Pierre Bernard tiennent plutÃīt à un ÃĐquilibre entre les ÃĐlÃĐments principaux (nom dâauteur, titre, marque) et une iconographie qui semble flotter librement sur un fond colorÃĐ.

Georges Darien, Le Voleur, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1971 (couverture Pierre Bernard).

NoÃŦl Arnaud, Les vies parallÃĻles de Boris Vian, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1970 (couverture Pierre Bernard).

On remarquera que le caractÃĻre de titrage est le mÊme que celui utilisÃĐ pour les couvertures de la collection ÂŦGadgetÂŧ chez Julliard. Il sâagit du Clarendon, un caractÃĻre à empattements carrÃĐs, initialement dessinÃĐ par Robert Besley (1794â1876) pour la fonderie anglaise Thorowgood and Co., en 184540.

Largement utilisÃĐ au cours du XIXe siÃĻcle comme caractÃĻre dâaffiche, il avait ÃĐtÃĐ initialement dessinÃĐ pour Être utilisÃĐ comme caractÃĻre de contraste dans les dictionnaires et les livres de rÃĐfÃĐrences gÃĐnÃĐralement composÃĐs en caractÃĻres romains41.

Jean-Louis Bory, La nuit complice, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1971 (couverture Pierre Bernard).

Arrabal, LâArchitecte et lâempereur dâAssyrie, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1971 (couverture Pierre Bernard).

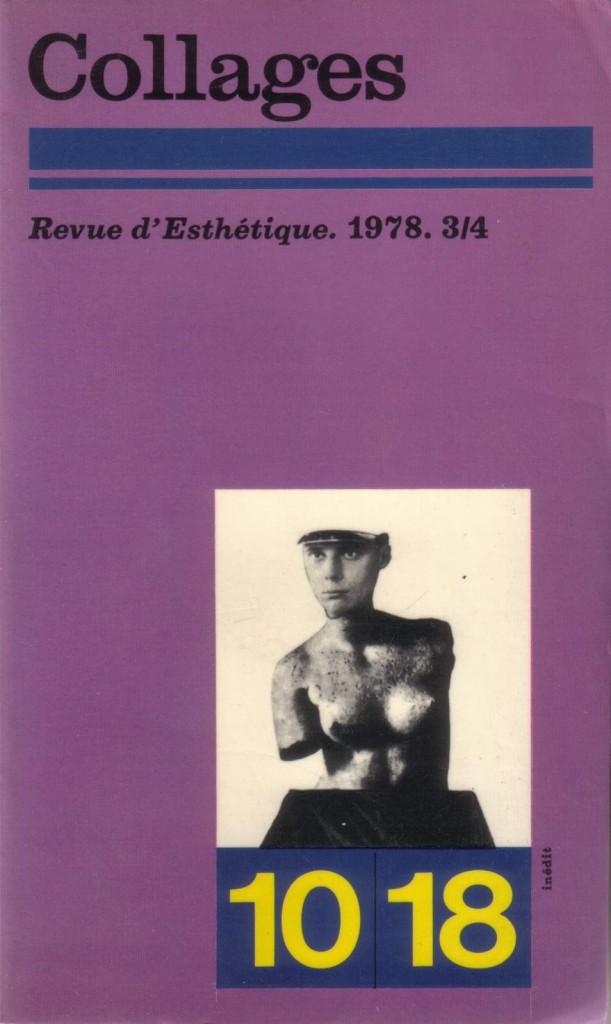

Revue dâEsthÃĐtique, Collages, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1978 (couverture Pierre Bernard).

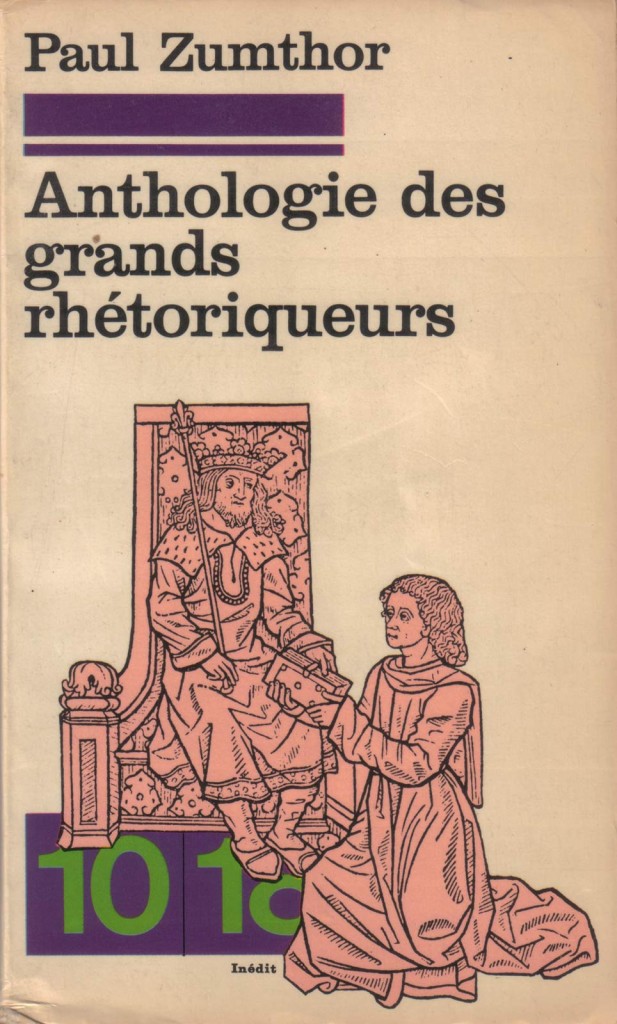

Paul Zumthor (ÃĐd.), Anthologie des grands rhÃĐtoriqueurs, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1978 (couverture Pierre Bernard).

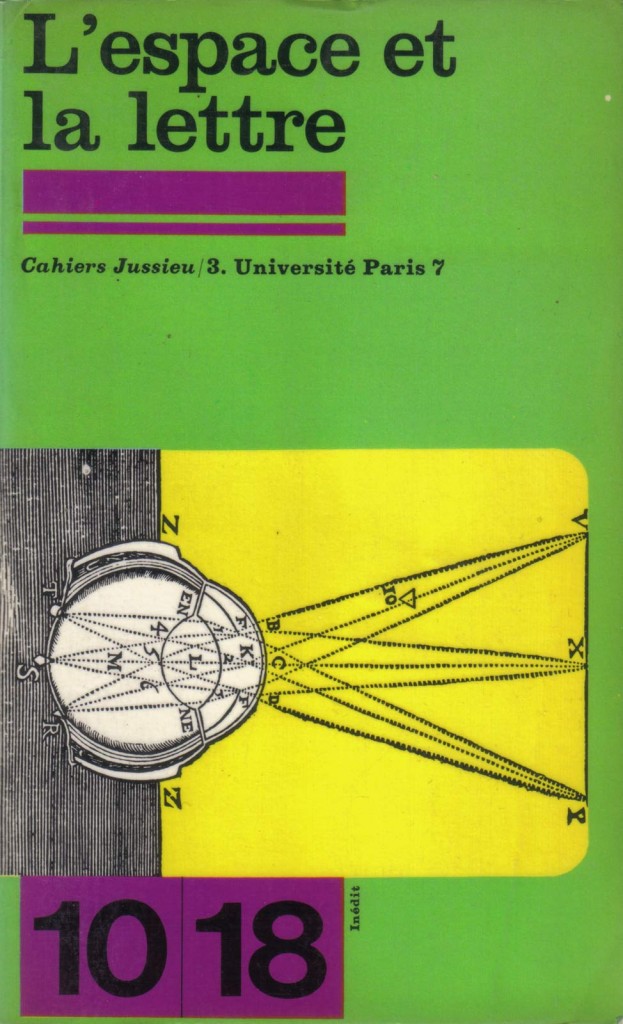

Cahiers Jussieu, Lâespace et la lettre, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1977 (couverture Pierre Bernard).

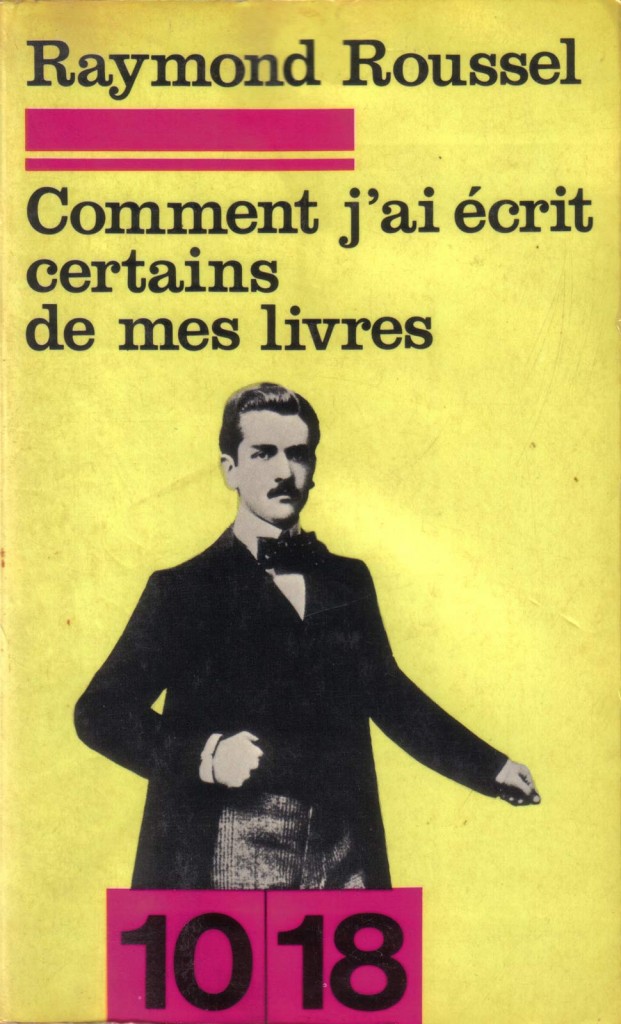

Raymond Roussel, Comment jâai ÃĐcrit certains de mes livres, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, J.-J. Pauvert, UGE, 1977 (couverture Pierre Bernard).

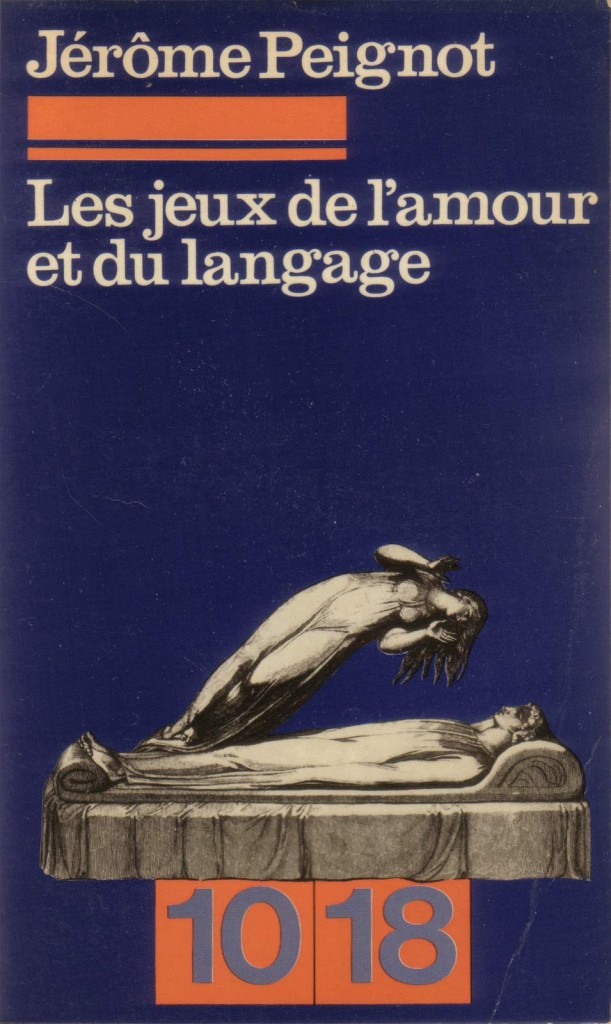

JÃĐrÃīme Peignot, Les jeux de lâamour et du langage, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1974 (couverture Pierre Bernard).

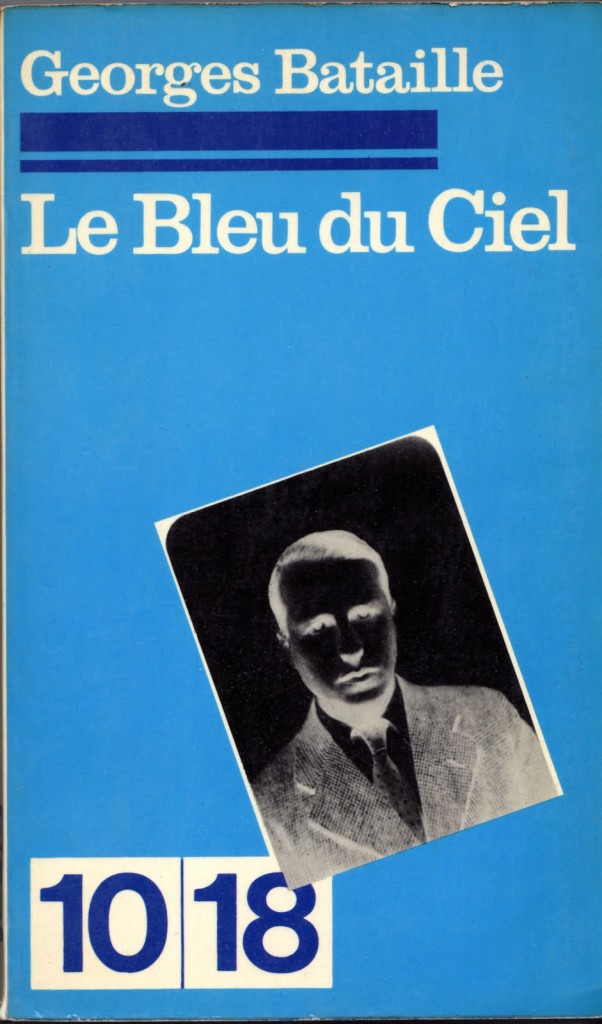

Georges Bataille, Le Bleu du ciel, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1970 (couverture Pierre Bernard).

Au dÃĐbut des annÃĐes 1950, le graphiste suisse Hermann Eidenbenz (1902-1993), va dessiner pour la fonderie Haasâche de BÃĒle, une ÃĐniÃĻme version du Clarendon. La variante mÃĐdium de ce caractÃĻre est certainement celle visible sur les couvertures de ÂŦ10/18Âŧ.

Sâajoute à cette derniÃĻre lâusage systÃĐmatique, mais instable, dâun large filet gras-maigre, dans une couleur souvent complÃĐmentaire au fond choisi pour telle ou telle couverture. Ce filet sÃĐpare le nom de lâauteur et le titre de lâouvrage, mais sa longueur, qui varie dâune couverture à lâautre, semble une coquetterie efficace qui joue plus du signal que du surlignement42.

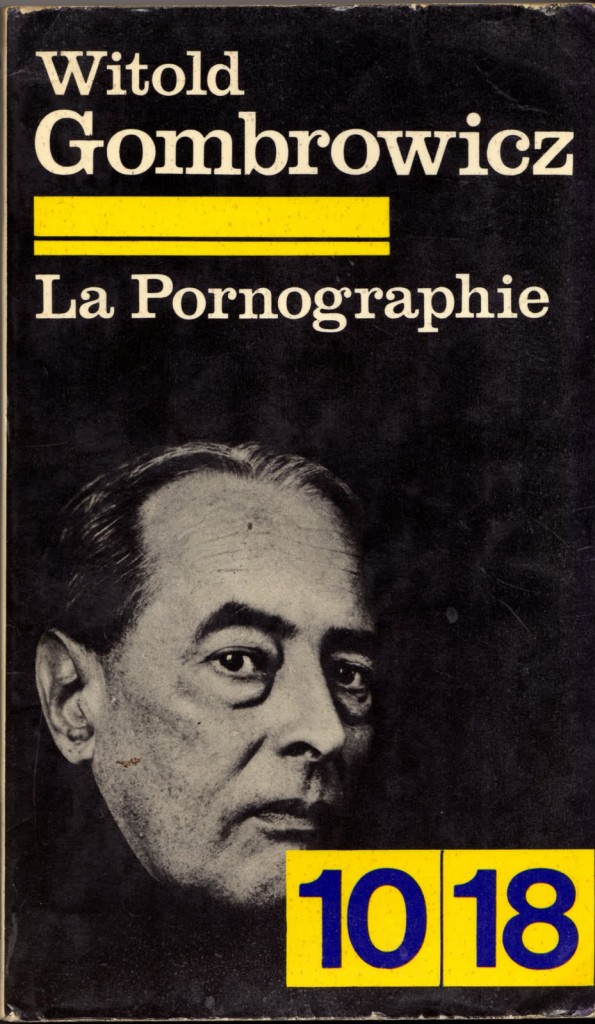

Witold Gombrowicz, La Pornographie, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1969 (couverture Pierre Bernard).

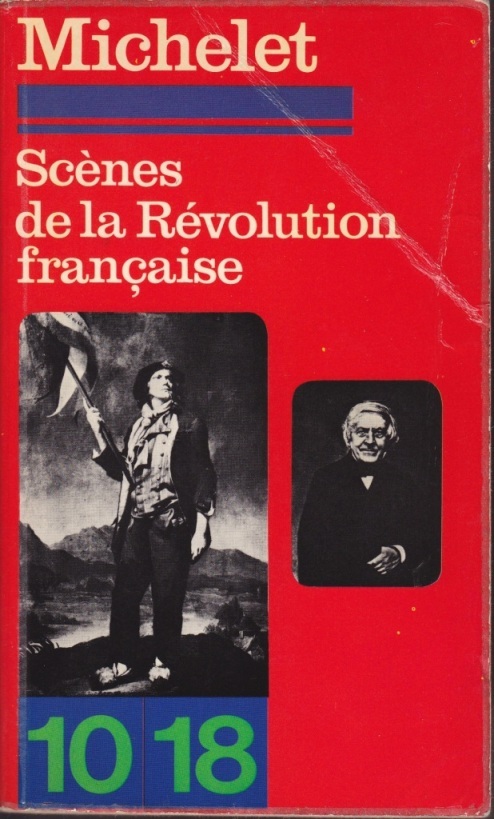

Michelet, ScÃĻnes de la RÃĐvolution française, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1972 (couverture Pierre Bernard).

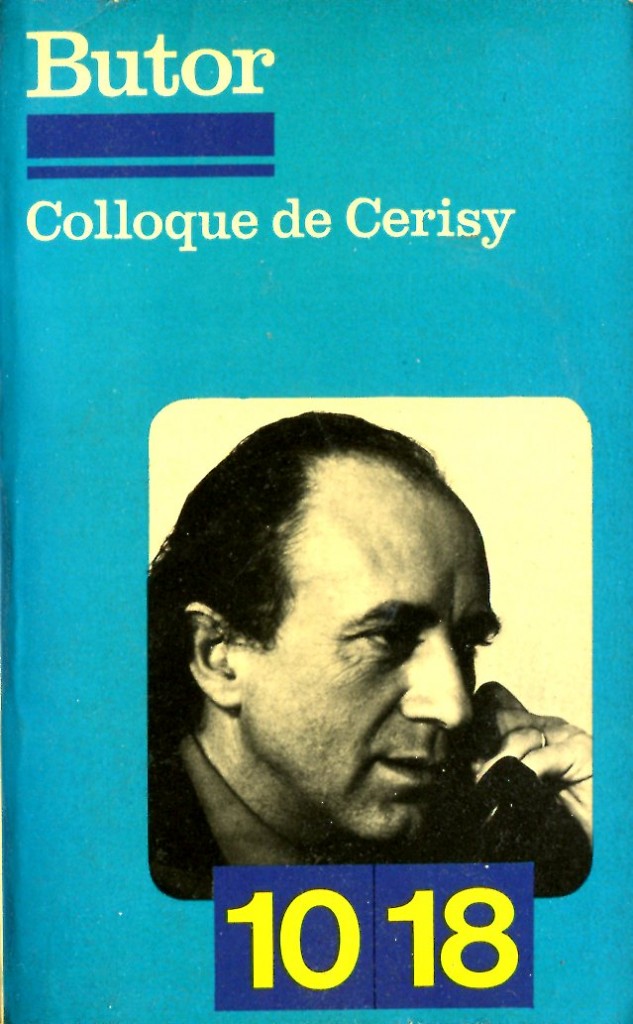

Colloque de Cerisy, Butor, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1974 (couverture Pierre Bernard).

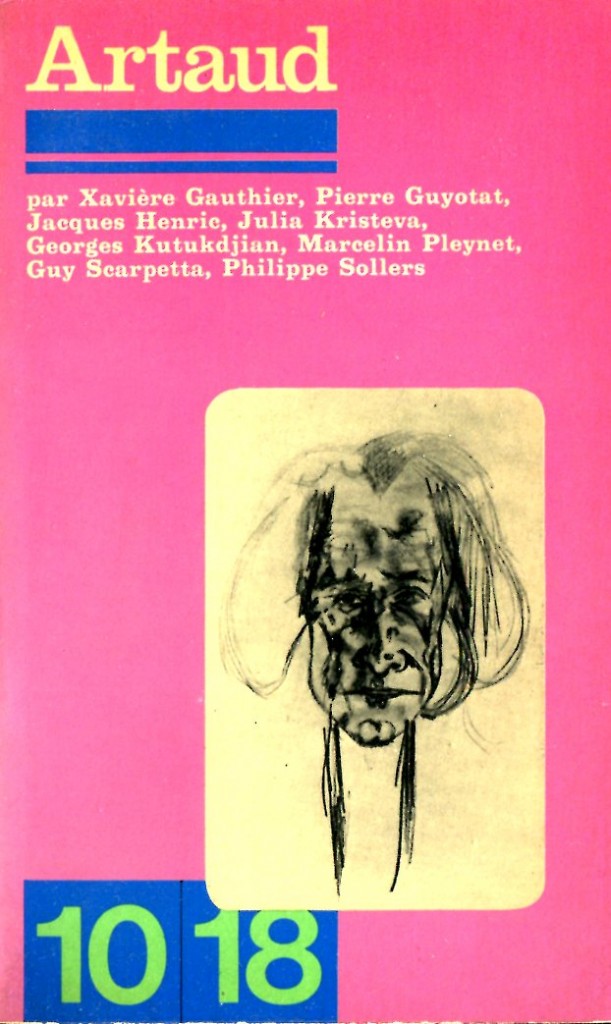

XaviÃĻre Gauthier et al., Artaud, ÂŦ10/18Âŧ, Colloque de Cerisy, UGE, 1973 (couverture Pierre Bernard).

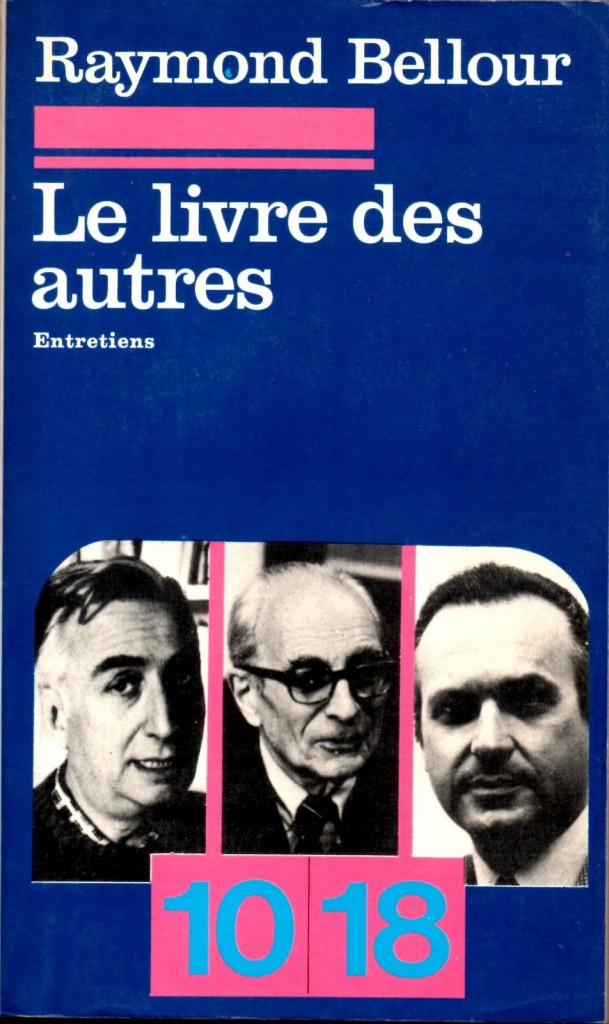

Raymond Bellour, Le livre des autres, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1978 (couverture Pierre Bernard).

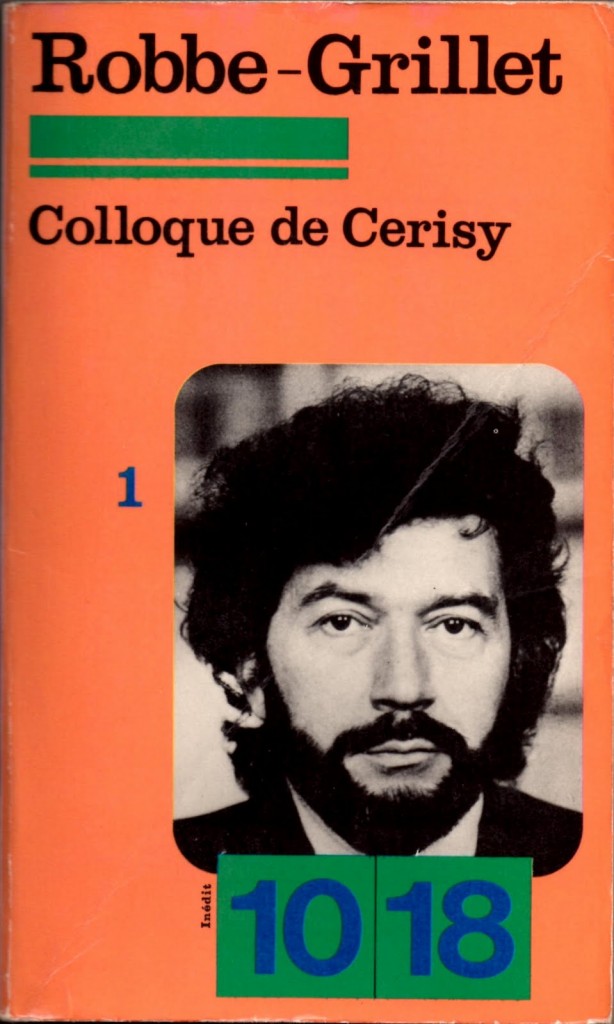

Colloque de Cerisy, Robbe-Grillet, vol.1, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1971 (couverture Pierre Bernard).

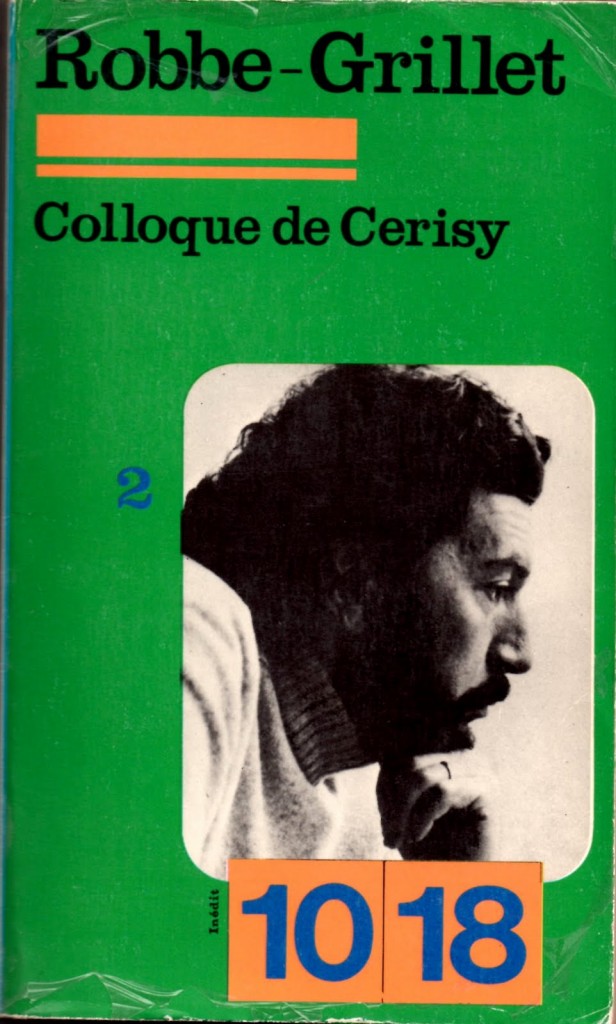

Colloque de Cerisy, Robbe-Grillet, vol. 2, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1971 (couverture Pierre Bernard).

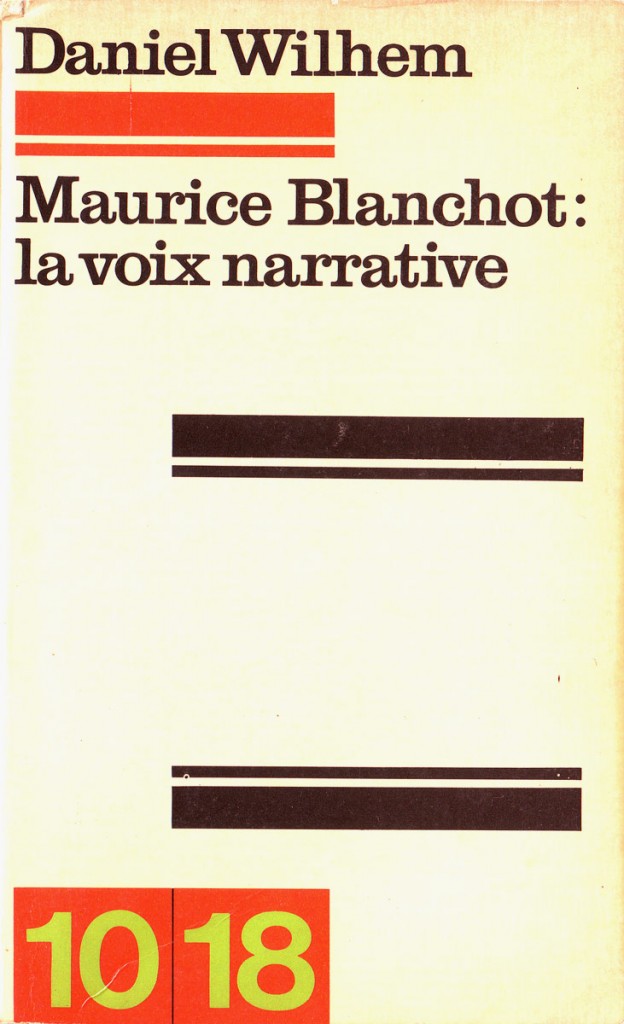

Daniel Wilhem, Maurice Blanchot: la voix narrative, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1974 (couverture Pierre Bernard).

Jacques Sternberg, Toi, ma nuit, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1969 (couverture Pierre Bernard).

Arno Schmidt, ScÃĻnes de la vie dâun faune, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1976 (couverture Pierre Bernard).

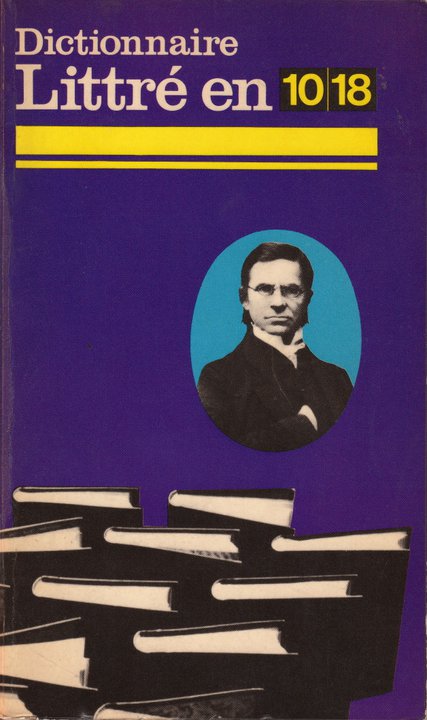

Dictionnaire LittrÃĐ en 10/18, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, c.1970 (couverture Pierre Bernard).

Henry Miller, Jours tranquilles à Clichy, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1973 (couverture Pierre Bernard).

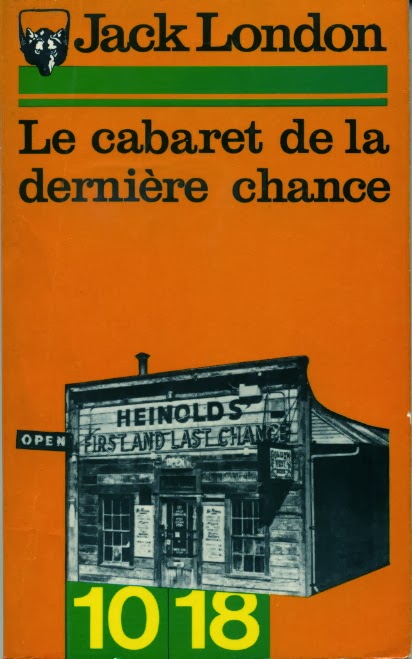

Jack London, Le Cabaret de la derniÃĻre chance, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1974 (couverture Pierre Bernard).

Robert-Louis Stevenson, Nouvelles mille et une nuits, vol.1, Le club du suicide, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1976 (couverture Pierre Bernard).

Marcel Schwob, Le roi au masque dâor, Vies imaginaires, La croisade des enfants, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1979 (couverture Pierre Bernard).

John Flanders, Contes dâhorreur et dâaventures, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1972 (couverture Pierre Bernard).

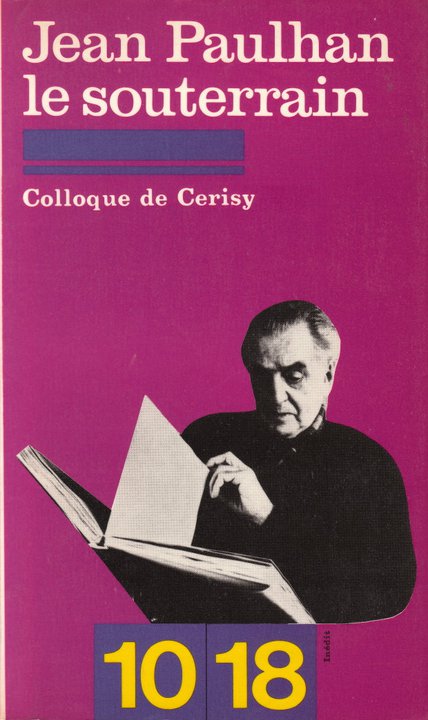

Colloque de Cerisy, Paulhan, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1976 (couverture Pierre Bernard).

Francis Lacassin, Tarzan, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1971 (couverture Pierre Bernard).

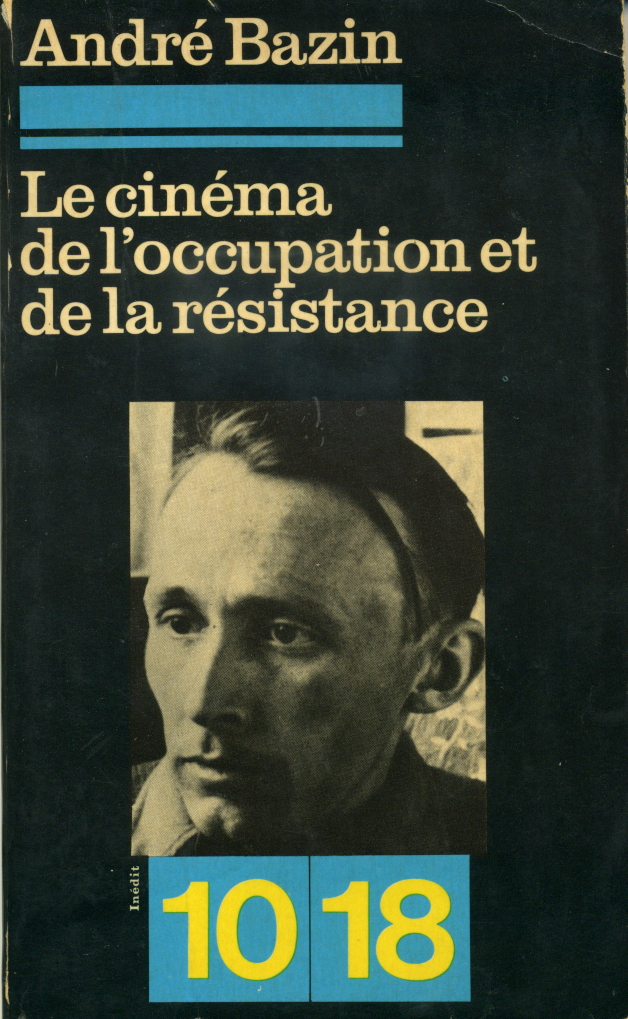

AndrÃĐ Bazin, Le cinÃĐma de lâoccupation et de la rÃĐsistance, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1975 (couverture Pierre Bernard).

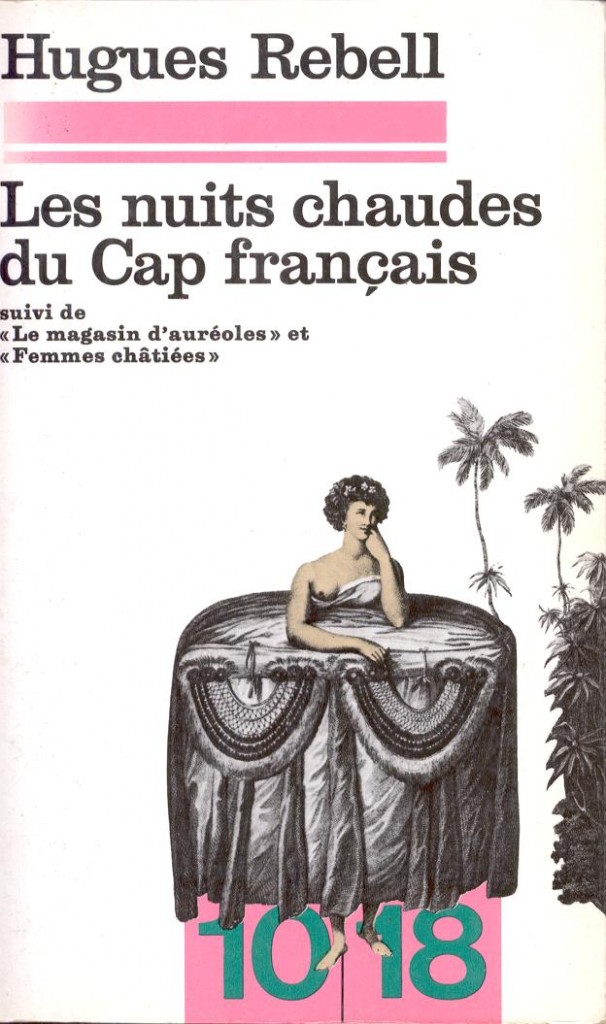

Hughes Rebell, Les nuits chaudes du Cap français, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1978 (couverture Pierre Bernard).

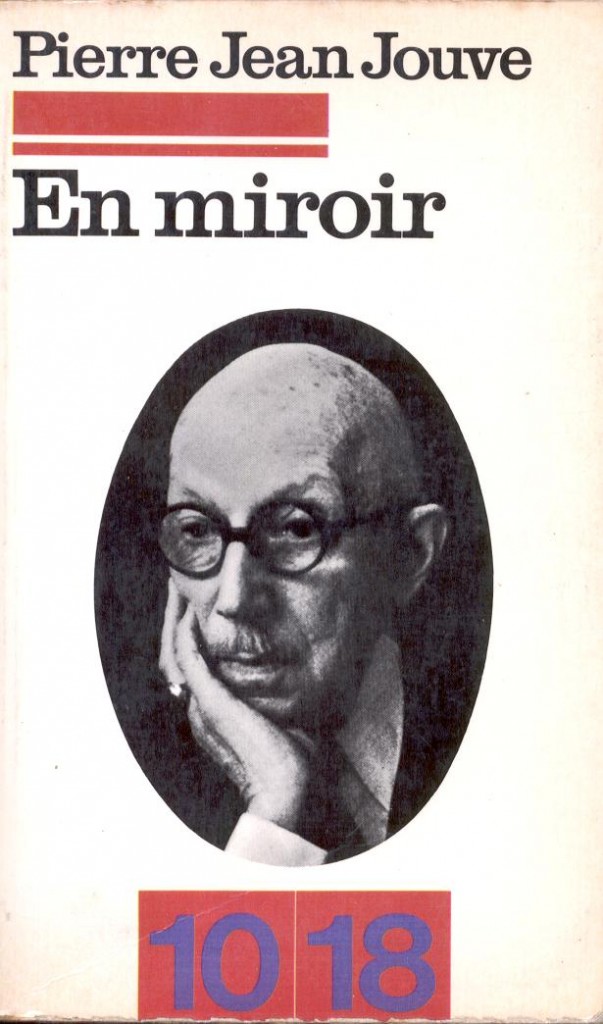

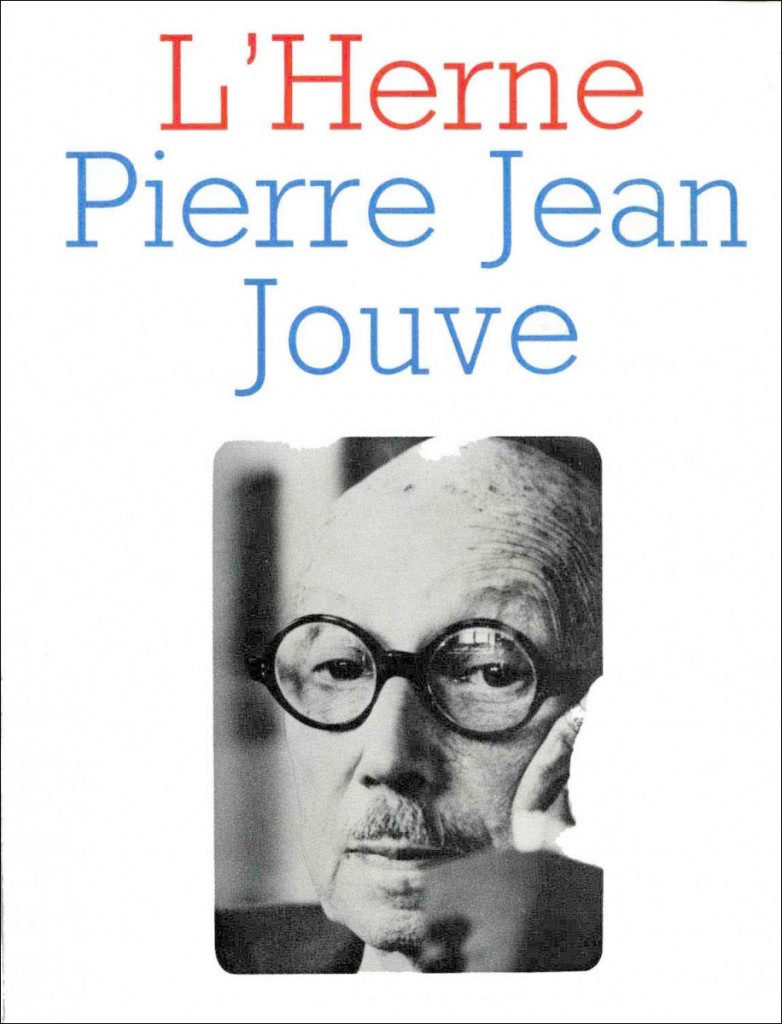

Pierre Jean Jouve, En Miroir, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1972 (couverture Pierre Bernard).

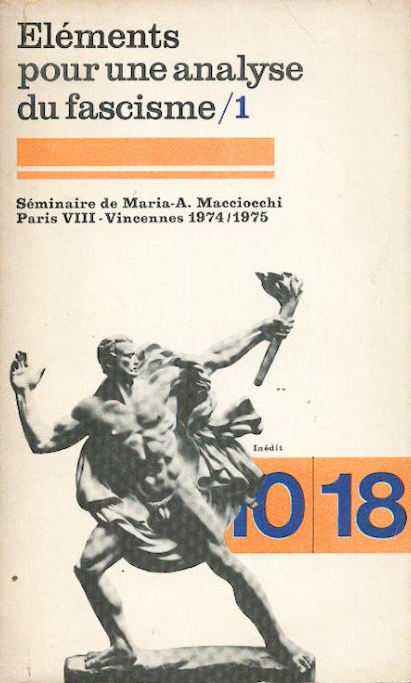

Dans la suite de couvertures prÃĐsentÃĐes ici, qui couvrent la pÃĐriode 1969-1978 et ne cherchent pas lâexhaustivitÃĐ43, on remarque nÃĐanmoins des gestes graphiques rÃĐcurrents venant sculpter la forme visuelle que Pierre Bernard dÃĐveloppe pour ÂŦ10/18Âŧ44.

Ces gestes, souvent rÃĐvÃĐlateurs de jeux de dÃĐcoupages/dÃĐtourages relativement basiques, isolent une figure prÃĐcise (on pense à la couverture montrant Jean Paulhan lisant un livre, pour le colloque de Cerisy dÃĐdiÃĐ Ã son ÃĐcriture et à ses rapports à lâethnologie, la peinture ou encore la politique), ou convoquent une iconographie symbolique (la couverture du dictionnaire LittrÃĐ, par exemple, qui mÊle portrait officiel de Ãmile LittrÃĐ et armÃĐe de volumes en parade).

Ils deviennent ainsi une maniÃĻre de faire ÂŦvitrineÂŧ, et de tisser, par la possibilitÃĐ des associations dâidÃĐes entre titre et image, un lien avec le lecteur qui est aussi un regardeur de couverture.45.

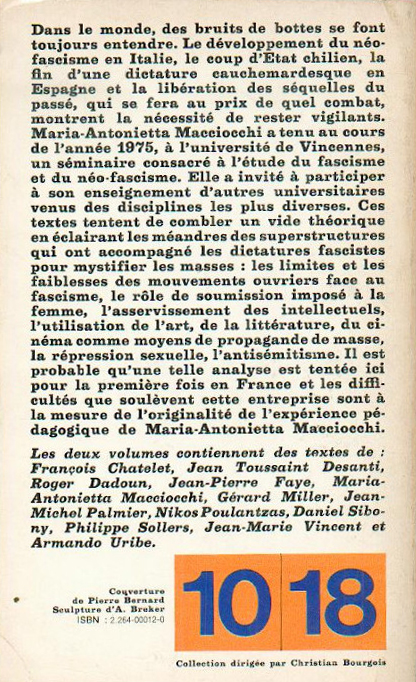

Maria-Antonietta Macciocchi, ÃlÃĐments pour une analyse du fascisme, vol.1, SÃĐminaire Paris VIII-Vincennes, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1976 (premiÃĻre de ouverture Pierre Bernard).

Maria-Antonietta Macciocchi, ÃlÃĐments pour une analyse du fascisme, vol.1, SÃĐminaire Paris VIII-Vincennes, Paris, ÂŦ10/18Âŧ, UGE, 1976 (quatriÃĻme de couverture Pierre Bernard).

La marque ÂŦ10/18Âŧ elle-mÊme, est partie intÃĐgrante de ces dÃĐcoupes et de ces collages. Si elle reste immuable sur la quatriÃĻme des couvertures â oÃđ dâailleurs apparaÃŪt le nom de Pierre Bernard en qualitÃĐ de compositeur â, sur la premiÃĻre des couvertures, en revanche, la marque est mouvante. Elle se dÃĐplace pour mieux composer avec le visuel qui vient, souvent, la masquer partiellement. Dâun cÃītÃĐ ÂŦsacralisÃĐeÂŧ â telle la combinaison chiffrÃĐe mais partagÃĐe dâun accÃĻs aux savoirs ; la marque est, de lâautre, chahutÃĐe par une mobilitÃĐ ÃĐvolutive.

En somme, ce qui compte sur la premiÃĻre de couverture ce sont donc bien trois ÃĐlÃĐments aux rÃīles clairement distribuÃĐs (auteur/titre/ et lâensemble filet gras-maigre, visuel, et marque). Dans quelques cas, ces ÃĐlÃĐments sont augmentÃĐs dâune marque supplÃĐmentaire venant se placer en tÊte de couverture, à la gauche du nom de lâauteur. Câest le cas pour la collection ÂŦLâaventure insensÃĐeÂŧ qui regroupe, entre autres, les ouvrages de Robert Louis Stevenson. Ou encore pour les ouvrages de Jack London, rÃĐunis dans la collection ÂŦLâappel de la vieÂŧ, reconnaissable au blason à tÊte de loup stylisÃĐ, placÃĐ lui aussi, en tÊte de couverture et rappelant lâouvrage le plus populaire de London, Croc-Blanc.

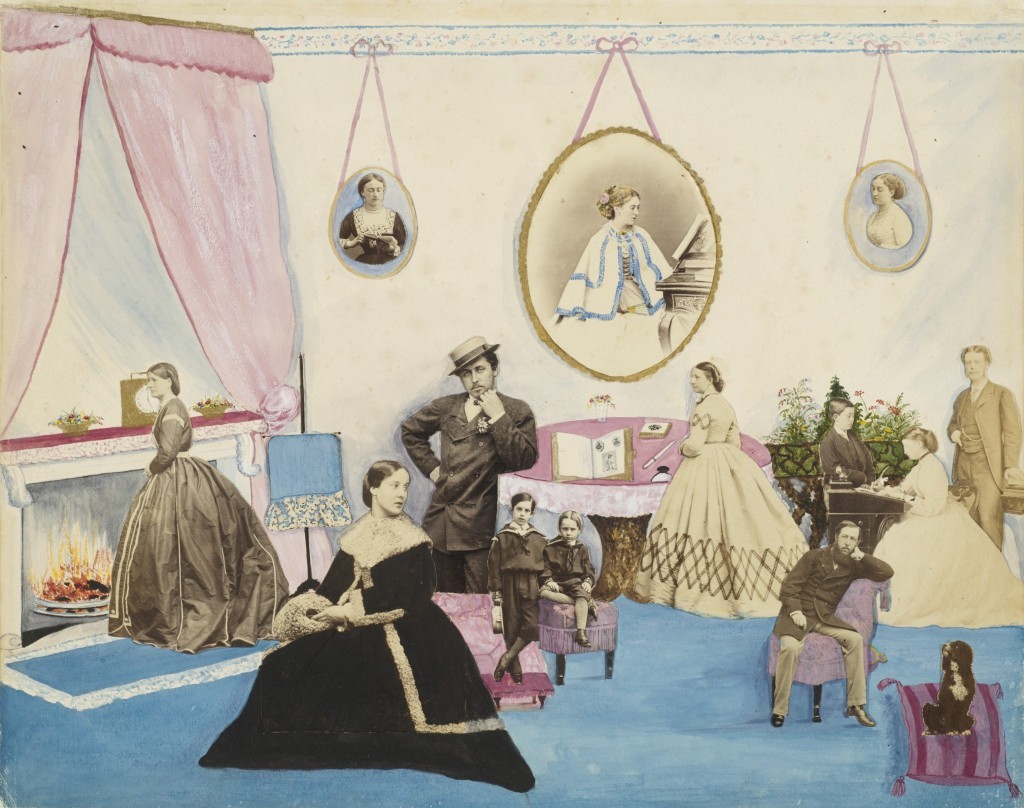

Le caractÃĻre Clarendon, dont nous avons vu quâil avait ÃĐtÃĐ crÃĐÃĐ Ã lâÃĐpoque victorienne (1837â1901), semble pointer un modÃĻle possible des compositions en premiÃĻre couverture. Dans les versions oÃđ le dÃĐcoupage domine, on pense, comme une hypothÃĻse ÃĐvocatrice, à ces photocollages auxquels se prÊtaient la bourgeoisie britannique â plus prÃĐcisÃĐment, les femmes de la bonne sociÃĐtÃĐ anglaise de la seconde moitiÃĐ du XIXe siÃĻcle.

Mary Georgiana Caroline, Lady Filmer, composition extraite du Filmer Album, datant du milieu des annÃĐes 1860 (ÃĐpreuve sur papier albuminÃĐ, aquarelle).

Georgina Berkeley, Travestis des deux sexes, entre 1866 et 1871 (ÃĐpreuve sur papier albuminÃĐ, photocollage) (ÂĐ RMN-Grand Palais (musÃĐe dâOrsay).

J.-P. Chabalgoity, cartes de visite, c.1875 (ÃĐpreuve sur papier albuminÃĐ, photocollage).

On doit à lâhistorienne Françoise Heilbrun, et aussi à lâhistorienne Elizabeth Siegel, deux ÃĐtudes sur lâart du photocollage victorien46. à la suite de lâinvention de la photographie en 1839, de petits portraits photographiques apparaissent comme personnalisation de cartes de visite47. Ces portraits, dÃĐcoupÃĐs et manipulÃĐs par ceux, et surtout celles, qui peuvent se les procurer, deviennent motifs, parmi dâautres, à des travaux manuels conservÃĐs dans des albums pour le divertissement dâun cercle privÃĐ.

Carte de visite dâAlphonse Daudet par Nadar, c.1895 (ÃĐpreuve sur papier albuminÃĐ, carton imprimÃĐ).

De cette activitÃĐ qui anticipe les photocollages dadaÃŊstes, on retient lâidÃĐe dâassociation et celle de thÃĐÃĒtre miniature imagÃĐ. DÃĐtachÃĐes de leur fonction initiale, dÃĐcoupÃĐes en fragments, les photographies amputÃĐes recomposent des scÃĻnes amusantes et souvent chargÃĐes de sous-entendus48. Câest ce par-dessous de lâimage devenu le par-dessus du livre, que les couvertures de Pierre Bernard activent.

Double page extraite de: Rudolf Hostettler, Termes techniques des industries graphiques, St.Gallen, Hostettler, London, Alvin Redman Publishers, 1959.

Dans la petite suite de premiÃĻres de couverture ci-avant, on distingue enfin une autre rÃĐcurrence. Lâusage dâun portrait de lâauteur, soit dÃĐtourÃĐ (comme pour Paulhan, ou Flanders), soit à fond perdu (comme pour Gombrowicz), soit enfin, compris dans un ÂŦcadreÂŧ (ovale pour Jouve, rectangulaire à bords ronds pour Robbe-Grillet, Butor ou Michelet).

Si lâidÃĐe de cadre renvoie à la forme classique des bordures et des encadrements49, il a en commun, avec le dÃĐtourage, dâavoir ÃĐtÃĐ notamment facilitÃĐ, dans le champ des techniques photographiques et dâimprimerie, par la fabrication des clichÃĐs. On entend par là les films ÂŦreproduisant lâimage dâun modÃĻle photographiÃĐ [âĶ] Positifs ou nÃĐgatifs, au trait ou tramÃĐs, les clichÃĐs photographiques de reproduction [âĶ] concourent, en particulier, à lâÃĐtablissement de clichÃĐs dâimpression pour la typographie et lâoffset50.Âŧ

Pierre Bernard double donc des possibilitÃĐs techniques, largement amÃĐliorÃĐes au milieu des annÃĐes 1960, et en fait le vocabulaire formel dâune ÃĐcriture graphique qui emprunte aux avant-gardes, à la presse illustrÃĐe, mais aussi à la culture pop51.

Comme on va le voir, cette maniÃĻre de faire nâa pourtant pas eu pour unique espace dÃĐmonstratif les couvertures de la collection ÂŦ10/18Âŧ. Elle sâest aussi, et dâabord, rÃĐvÃĐlÃĐe sur les couvertures de la revue Les Cahiers de lâHerne. Nous verrons enfin comment, dans sa pratique dâÃĐditeur, Pierre Bernard a poursuivi ces gestes formellement simples et efficaces.

ââââââââââââââââââââââ

ÂŦLâHydre de lâHerneÂŧ et les Cahiers Blancs

ââââââââââââââââââââââ

La rencontre entre Pierre Bernard et Dominique de Roux a certainement lieu au moment oÃđ ce dernier devient directeur littÃĐraire des ÃĐditions Julliard et Plon.

Rappelons que lorsquâil travaillait avec Pierre Faucheux, Pierre Bernard avait collaborÃĐ Ã la maquette des livres des frÃĻres George, publiÃĐs dans la collection ÂŦGadgetÂŧ chez Julliard. Il est donc familier52 de la maison dâÃĐdition oÃđ arrive de Roux.

![Dominique de Roux, Henri Kellerbach [surnom de Georges Bez], RenÃĐ-Guy Cadou, LâHerne, 1961, 21x27cm (maquette Jean JÃĐgoudez).](https://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/wp-content/uploads/2015/01/57-1-803x1024.jpg)

Dominique de Roux, Henri Kellerbach [surnom de Georges Bez] (dir.), RenÃĐ-Guy Cadou, LâHerne, 1961, 21x27cm (maquette de couverture Jean JÃĐgoudez).

Ce dernier53, depuis 1956 (il a alors juste 21 ans), ronÃĐote des petits cahiers littÃĐraires quâil finit par publier et faire tirer chez un imprimeur, à 300 exemplaires, avec lâaide financiÃĻre des membres de sa famille. Son frÃĻre Xavier de Roux, aurait trouvÃĐ le titre de cette premiÃĻre revue, LâHerne, en rÃĐfÃĐrence à la mythologique Hydre de Lerne, serpent aux multiples tÊtes qui repoussent sans cesse.

La mÃĐtaphore de lâincessante survie explique sans doute quâaprÃĻs la faillite de lâimprimeur chez qui les premiers petits cahiers ÃĐtaient imprimÃĐs, Dominique de Roux dÃĐcide nÃĐanmoins de poursuivre lâaventure LâHerne. Jacqueline Brusset, quâil ÃĐpouse en 1960, raconte:

Il songeait dÃĻs lors à de plus grands cahiers rÃĐunissant des textes autour dâun seul auteur. Cette forme de monographie se faisait en Allemagne, mais pas en France. à ce moment-là , nous venions, Dominique et moi, de nous marier et notre ami Georges Bez nous a proposÃĐ dâanimer une galerie de peinture que son oncle possÃĐdait rue GuÃĐnÃĐgaud [à Paris]. Câest ainsi que nous avons fait la connaissance du peintre Jean JÃĐgoudez [âĶ] Câest lui qui, sachant les nouveaux projets littÃĐraires de Dominique, lui suggÃĐra de faire un cahier sur RenÃĐ-Guy Cadou [âĶ] JÃĐgoudez nous conduisit donc à Saint-BenoÃŪt-sur-Loire, chez HÃĐlÃĻne Cadou, qui travaillait à la bibliothÃĻque dâOrlÃĐans avec Georges Bataille. Elle fut trÃĻs touchÃĐe quâon veuille consacrer un livre à son mari.

LâidÃĐe de Dominique ÃĐtait de faire connaÃŪtre un ÃĐcrivain mÃĐconnu ou de faire ressortir les aspects ignorÃĐs dâun ÃĐcrivain connu. Avec le cahier Cadou, qui ÃĐtait plutÃīt un hommage, il nâavait pas encore trouvÃĐ la forme quâil cherchait. Il y parviendra avec le CÃĐline, au terme dâun grand travail de conception intÃĐrieure54.

En 1961 sort donc le premier numÃĐro de la nouvelle version de la revue LâHerne, consacrÃĐ au poÃĻte symboliste RenÃĐ-Guy Cadou (1920-1951). La maquette, comme le souligne Jacqueline de Roux, est encore en construction et câest Jean JÃĐgoudez qui se charge de dessiner la premiÃĻre de couverture: elle ÃĐtait celle ÂŦdâun peintre marquÃĐ par lâesthÃĐtique des annÃĐes cinquante55.Âŧ

![Dominique de Roux, Henri Kellerbach [surnom de Georges Bez] (dir.), RenÃĐ-Guy Cadou, LâHerne, 1961, 21x27cm (maquette Jean JÃĐgoudez).](https://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/wp-content/uploads/2015/01/Bernanos.jpg)

Dominique de Roux (dir.), Georges Bernanos, LâHerne, 1962, 21x27cm (maquette de couverture Jean JÃĐgoudez).

Ce premier numÃĐro, tirÃĐ Ã environ un millier dâexemplaires, est distribuÃĐ par la fratrie de Roux avec lâaide dâHÃĐlÃĻne Cadou qui leur indique une liste de libraires chez qui en dÃĐposer des copies. Dans la foulÃĐe le deuxiÃĻme numÃĐro paraÃŪt en 1962, consacrÃĐ Ã lâÃĐcrivain Georges Bernanos (1888â1948), dont le fils Michel fait partie du comitÃĐ de rÃĐdaction de LâHerne. De Roux va alors sâattaquer à un ÂŦmonumentÂŧ de la littÃĐrature sur lequel il ambitionne de consacrer un dossier depuis 1961:

Dominique disait: âIl faut faire un CÃĐline.â Je ne sais pas comment cette idÃĐe lui ÃĐtait venue [âĶ] La plupart des gens nâavaient lu que le Voyage au bout de la nuit et Mort à crÃĐdit. On ignorait le reste et surtout, il ÃĐtait interdit dâÃĐvoquer lâhomme CÃĐline: câÃĐtait le paria de Meudon, le pestifÃĐrÃĐ de la collaboration [âĶ] on a dÃĐconseillÃĐ Ã Dominique de sây risquer: âVous ne vous en rendez pas compte parce que vous Êtes jeune, mais câest de la folie de sâoccuper de CÃĐline. Câest un brÃŧlot.â On distinguait alors entre le CÃĐline dâavant guerre, celui du Voyage, et le CÃĐline de lâaprÃĻs-guerre, dont on ne voulait rien savoir â câÃĐtait entendu quâil ÃĐtait un salaud. Dominique voulait y aller voir de plus prÃĻs [âĶ] Personne nâavait encore songÃĐ Ã interroger les tÃĐmoins, à rechercher les documents [âĶ] Nous avons rÃĐuni des correspondances, Dominique a poursuivi son enquÊte jusquâau Danemark [âĶ]56.

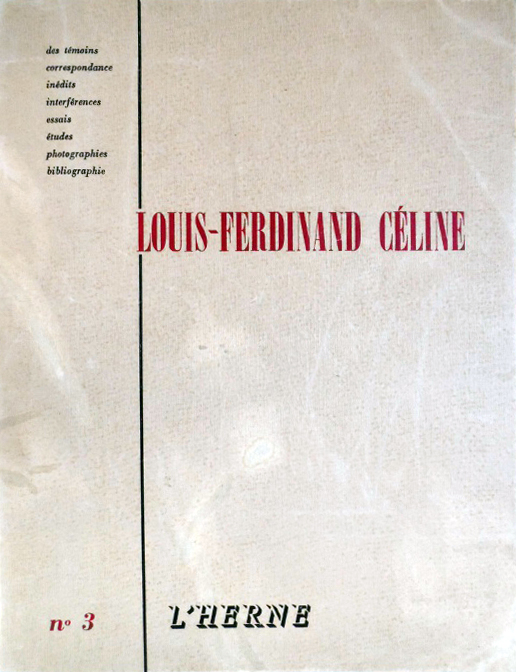

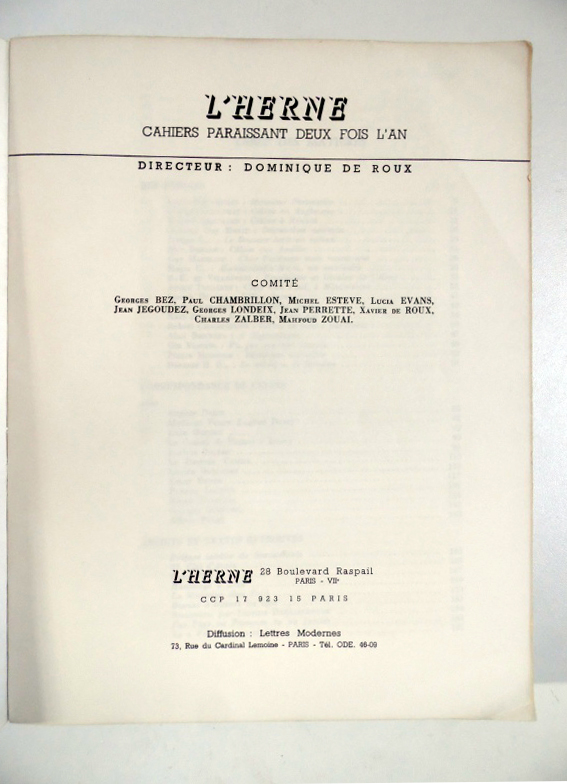

DirigÃĐ par Dominique de Roux, le troisiÃĻme numÃĐro de LâHerne, paraÃŪt en 1963, deux ans aprÃĻs la mort de lâÃĐcrivain. Le premier tirage de 3000 exemplaires est rapidement ÃĐpuisÃĐ. Le Cahier CÃĐline consacre la revue et ÂŦla maison gagne sa place à droite de lâÃĐchiquier politique, sulfureuse et respectÃĐe57.Âŧ

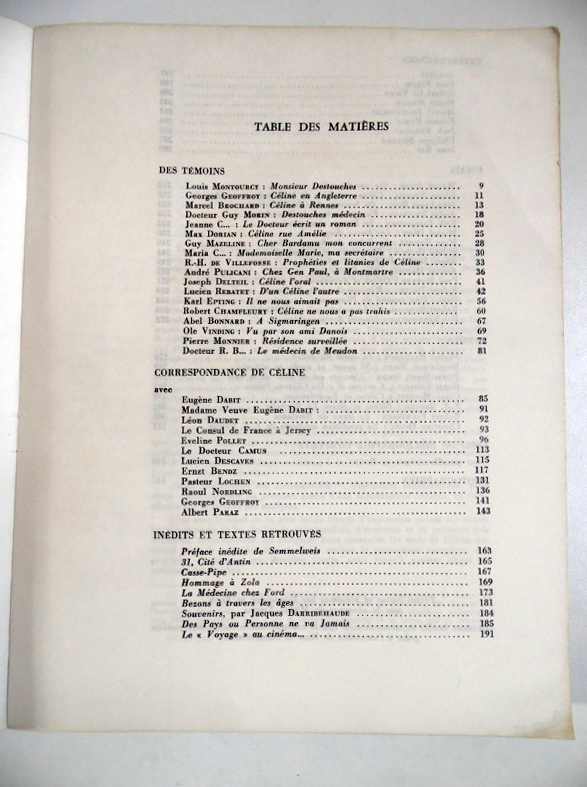

Il apparaÃŪt ÃĐgalement quâà partir de ce numÃĐro, la structure ÃĐditoriale trouve enfin sa rÃĐsolution tandis que la maquette graphique tÃĒtonne encore. Les contenus des Cahiers de lâHerne, à force de rÃĐglages par Dominique de Roux entre 1961 et 1963, allaient dÃĐsormais sâarticuler autour de grands ensembles: ÂŦune partie tÃĐmoignage (tÃĐmoignages ÃĐcrits et rencontres de tÃĐmoins), une partie essais, une partie inÃĐdits et correspondance, et une partie iconographique58.Âŧ Ces parties reflÃĻtent un ÃĐclectisme assumÃĐ. La revue se veut en effet vivante, dynamique et variÃĐe.

Dominique de Roux (dir.), Louis-Ferdinand CÃĐline, LâHerne, 1963, 21x27cm (maquette de couverture Jean JÃĐgoudez).

Dominique de Roux (dir.), Louis-Ferdinand CÃĐline, LâHerne, 1963, 21x27cm (maquette de couverture Jean JÃĐgoudez).

Dominique de Roux (dir.), Louis-Ferdinand CÃĐline, LâHerne, 1963, 21x27cm (maquette de couverture Jean JÃĐgoudez).

Dominique de Roux (dir.), Louis-Ferdinand CÃĐline, LâHerne, 1963, 21x27cm (maquette de couverture Jean JÃĐgoudez. On constate, dans les pages intÃĐrieures du Cahier, lâusage du caractÃĻre Rockwell en titrage, et celui du SÃĐrie 16 de la fonderie Deberny et Peignot comme caractÃĻre courant).

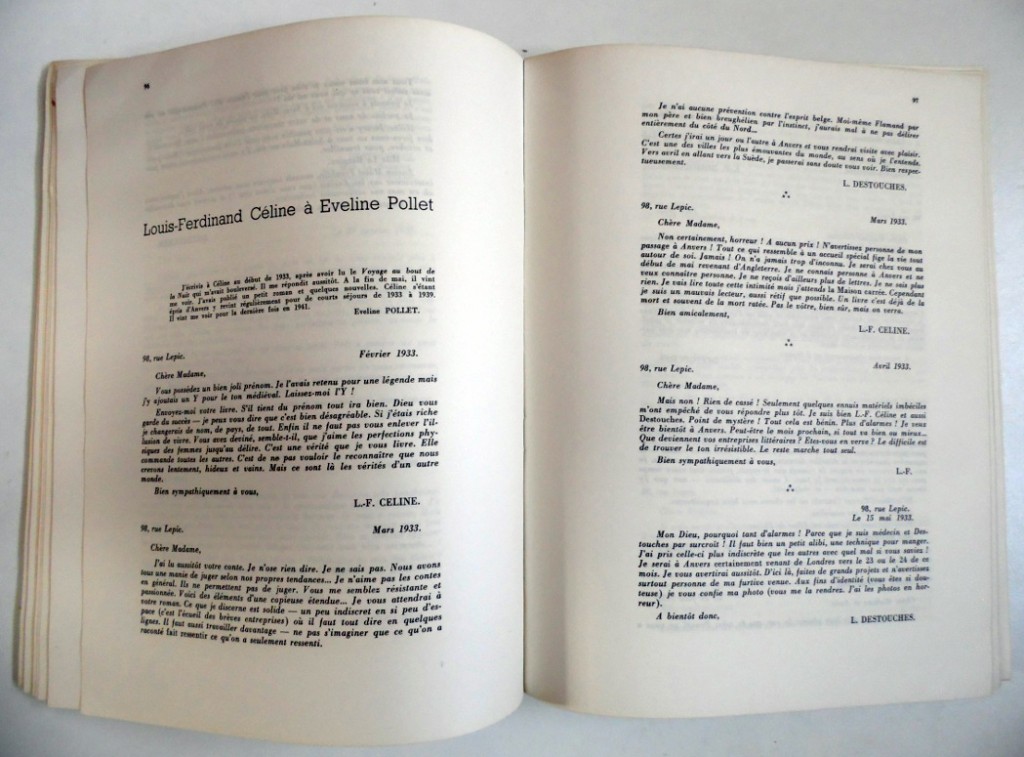

à la suite du CÃĐline, le quatriÃĻme Cahier, dirigÃĐ par Dominique de Roux et Jean de Milleret, sort en 1964. Il est consacrÃĐ Ã lâÃĐcrivain Argentin Jorge Luis Borges et va Être copieusement critiquÃĐ. De lâavis de Jacqueline de Roux, les critiques viennent essentiellement de lâincohÃĐrence des contenus. Elle sâexpliquerait par un effet de prÃĐcipitation dÃŧ à la venue de Borges à Paris en 1964.

Dominique de Roux (dir.), Jorge-Luis Borges, LâHerne, 1964, 21x27cm (maquette de couverture Jean JÃĐgoudez).

Lâambassade dâArgentine dÃĐcide dâorganiser une grande rÃĐception en prÃĐsence de lâauteur de Fictions et, pour lâoccasion, veut faire tirer des exemplaires de luxe du Cahier que lui consacre de Roux et Milleret. Mais les contenus ne sont pas encore finalisÃĐs et le quatriÃĻme Cahier sera finalement prÃĐsentÃĐ dans une version incomplÃĻte à la manifestation de lâambassade. Une version paradoxalement ÂŦexcessiveÂŧ indique Jacqueline de Roux, qui donnait la dÃĐsagrÃĐable sensation de se vouloir un ÂŦbottinÂŧ59.

Dominique de Roux (dir.), Louis-Ferdinand CÃĐline II, LâHerne, 1965, 21x27cm (maquette de couverture, Jean JÃĐgoudez, on remarque que la marque LâHerne a changÃĐ et est passÃĐe dâun caractÃĻre à empattements à un caractÃĻre moins fantaisiste et sans empattements).

LâannÃĐe 1965 apparaÃŪt comme trÃĻs active pour LâHerne dont le siÃĻge social, installÃĐ au 28 Boulevard Raspail à Paris, nâest autre que le domicile de Dominique de Roux et de son ÃĐpouse et sert parfois de lieu dâhÃĐbergement aux auteurs sur lesquels travaille de Roux.

Trois Cahiers paraissent cette annÃĐe-là . Le cinquiÃĻme, de nouveau consacrÃĐ Ã CÃĐline, complÃĻte les contenus du Cahier nš3. Une anecdote raconte quâà la sortie du premier Cahier CÃĐline, Dominique de Roux reçu â en plus des dessins anonymes de cercueils auxquels il fallait sâattendre compte tenu du sujet â, une lettre dâun habitant du nord de la France. Ce dernier avait connu lâÃĐcrivain maudit lorsque tous deux sâÃĐtaient enrÃīlÃĐs dans la cavalerie (Louis-Ferdinand CÃĐline a ÃĐtÃĐ marÃĐchal des logis au 12e rÃĐgiment de cuirassiers durant la Grande Guerre), et nâavait fait le rapprochement entre le cuirassier Destouches et lâÃĐcrivain CÃĐline que par la lecture du Cahier. Il ÃĐcrivit à de Roux:

Un jour [que Destouches] partait pour un assaut oÃđ il croyait quâil allait mourir, il mâa confiÃĐ de petits carnets de moleskine noire en me disant: âsi jamais je meurs, tu les gardesâ. Jâai toujours gardÃĐ ces carnets et je vous les envoie [âĶ]60

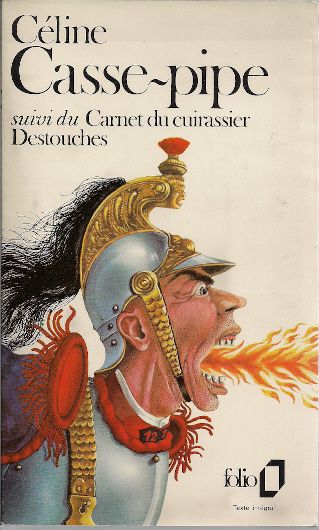

Louis-Ferdinand CÃĐline, Casse-Pipe suivi du Carnet du cuirassier Destouches, Paris, coll. ÂŦBlancheÂŧ, Gallimard, 1970.

Louis-Ferdinand CÃĐline, Casse-Pipe suivi du Carnet du cuirassier Destouches, Paris, coll. ÂŦFolioÂŧ, Gallimard, 1975.

Lettre autographe de Jean Paulhan à Dominique de Roux, publiÃĐe dans le Cahier CÃĐline.

Ces carnets furent publiÃĐs dans le Cahier nš5, en 1965, puis repris par les ÃĐditions Gallimard au dÃĐbut des annÃĐes 1970 suite aux rÃĐÃĐditions du roman Casse-Pipe.

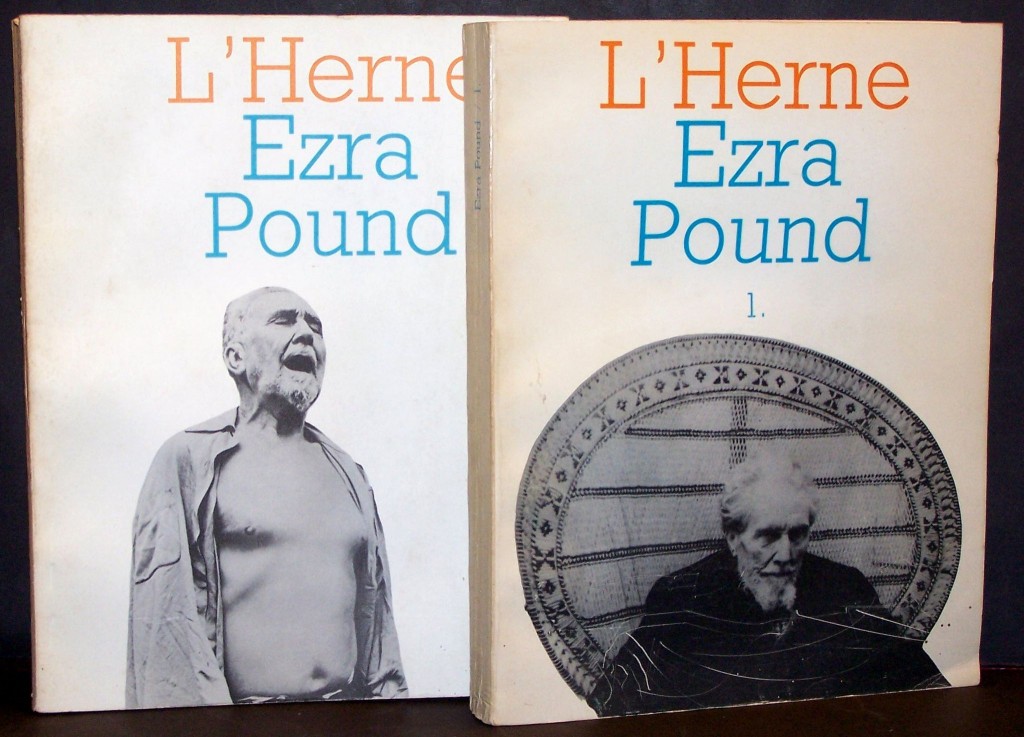

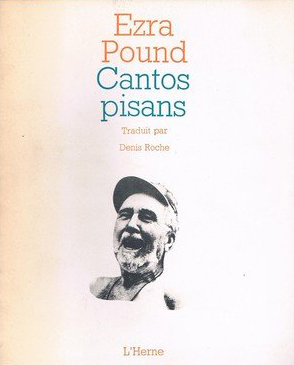

Comme nous lâavons dit, lâannÃĐe 1965 est donc fructueuse pour LâHerne. à la suite de la publication du cinquiÃĻme Cahier consacrÃĐ Ã Louis-Ferdinand CÃĐline, de Roux publie deux autres Cahiers dÃĐdiÃĐs au poÃĻte amÃĐricain Ezra Pound (1885â1972). Figure de proue du modernisme et de lâimagisme, auteur des Cantos oÃđ se mÊlent et sâassemblent langues et styles, Pound aura violemment chahutÃĐ la premiÃĻre moitiÃĐ du XXe siÃĻcle y revendiquant un dÃĐsir de casser le rÃĐalisme du XIXe siÃĻcle et de laisser lâespace au vers libre quâil n’hÃĐsitera cependant pas à questionner considÃĐrant certainement que rien ne devait jamais Être dÃĐfinitif.

De Roux rencontre le vieil auteur à Venise oÃđ il sâest exilÃĐ en 1958 et y demeurait depuis dans le silence. Câest en 1965, lors de son retour à Paris à lâoccasion de la sortie de deux Cahiers (nš6 et nš7 dirigÃĐs par de Roux et Michel Beaujour), que Pound sâinstallera un temps rue Raspail chez le couple de Roux. Ce retour est une surprise tant le poÃĻte traÃŪne, à lâimage de CÃĐline, une rÃĐputation empreinte de soufre et dâerrements61.

Des ÃĐgarements qui nâempÊcheront pas Ezra Pound et son ÃĐcriture dâavoir une rÃĐelle influence sur la Beat Generation, mouvement littÃĐraire qui apparaÃŪt au milieu des annÃĐes 1950. Allen Ginsberg (1926â1997), une de ses figures fondatrices, ÃĐchangera de nombreuses lettres avec le poÃĻte au dÃĐbut des annÃĐes 1950, lorsque Pound est internÃĐ Ã lâhÃīpital St. Elizabeth de Washington. Cherchant une inspiration auprÃĻs du reprÃĐsentant de lâimagisme, Ginsberg ne recevra pas de rÃĐponses. Elles viendront plus tard, et Ginsberg, tout en reconnaissant et en sâinspirant du travail de Pound, se dÃĐcrira comme un ÂŦanti-Pound ironiqueÂŧ62.

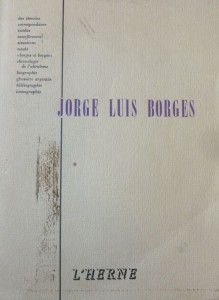

Dominique de Roux et Michel Beaujour (dir.), Ezra Pound, LâHerne, 1965, 21x27cm (maquette des couvertures, Pierre Bernard).

Les deux Cahiers Pound tÃĐmoignent aussi et surtout dâun changement radical visible sur le premier et le quatriÃĻme plats de couverture. DÃĐsormais confiÃĐs à Pierre Bernard, les Cahiers amorcent leur mue typographique et visuelle63.

Des couvertures sans images pensÃĐes par Jean JÃĐgoudez, oÃđ la marque de LâHerne siÃĐgeait, toutes en majuscules, en pied de page et à la droite du numÃĐro correspondant de la collection, Pierre Bernard ne retient rien mais rÃĐorganise tout.

Le sommaire qui se lisait en premier plat sur les cinq premiers Cahiers, quitte cet espace et sâinstalle en quatriÃĻme plat. Le vide laissÃĐ par ces informations escamotÃĐes redÃĐfinit le placement des trois ÃĐlÃĐments vouÃĐs à devenir rÃĐcurrents et à signifier la nouvelle ligne graphique de la revue.

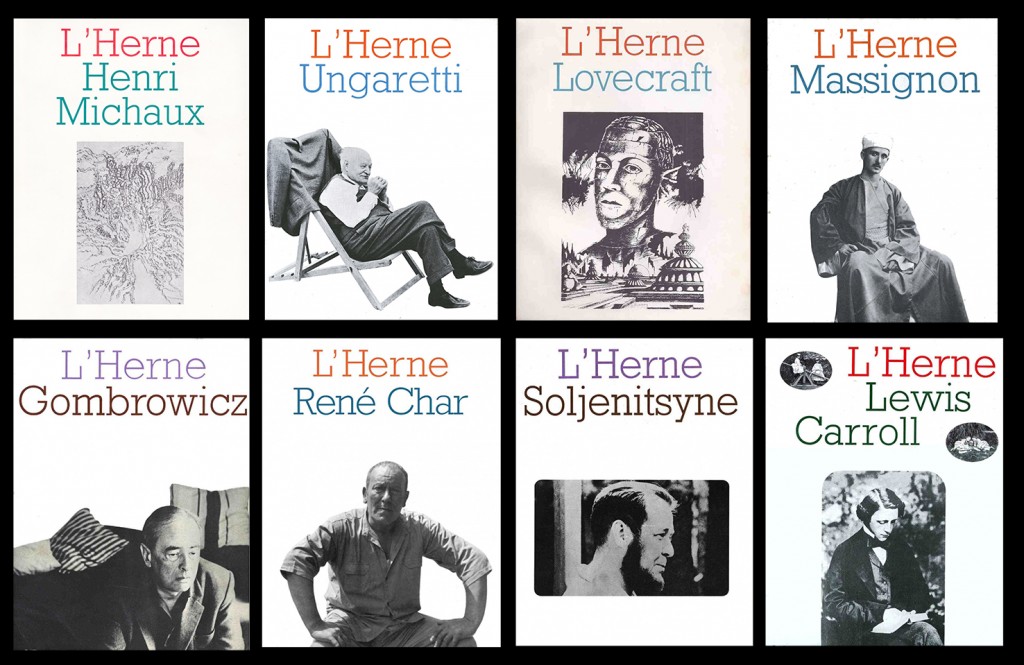

De haut en bas et de gauche à droite: Raymond Bellour (dir.), Henri Michaux, LâHerne, 1966 ; Piero Sanavio (dir.), Giuseppe Ungaretti, LâHerne, 1969 ; François Truchaud (dir.), Howard Phillips Lovecraft, LâHerne, 1969 ; Jean-François Six (dir.), Louis Massignon, LâHerne, 1970 ; Dominique de Roux et Constantin Jelenski (dir.), Witold Gombrowicz, LâHerne, 1971 ; Dominique Fourcade (dir.), RenÃĐ Char, LâHerne, 1971 ; Michel Aucouturier et Georges Nivat (dir.), Alexandre Soljenitsyne, LâHerne, 1971 ; Henri Parisot (dir.), Lewis Carroll, LâHerne, 1971 (couvertures de Pierre Bernard).

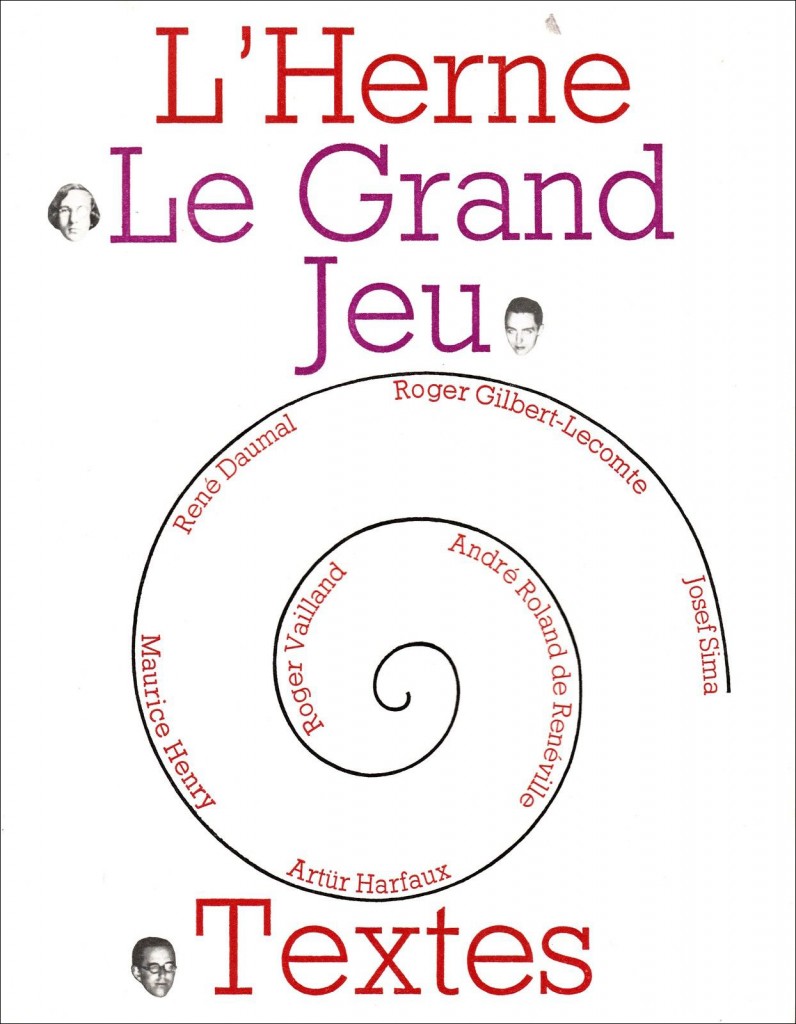

Pierre Bernard et Marc Thivolet (dir.), Le Grand Jeu, LâHerne, 1968 (couverture Pierre Bernard).

PrÃĐnom et nom de lâauteur auquel le cahier est consacrÃĐ sont surmontÃĐs du nom de la revue, le tout en majuscules et minuscules. Ces deux ÃĐlÃĐments surplombent à leur tour un document iconographique, photographie ou dessin, imprimÃĐ en noir sur un fond blanc.

La couleur fait une apparition identificatrice. Le nom de la revue, LâHerne, va dÃĐsormais sâimprimer essentiellement dans un orangÃĐ rÃĐagissant sur un papier de couverture couchÃĐ et pelliculÃĐ qui vivifie les ÃĐlÃĐments graphiques64. Le prÃĐnom et le nom de lâauteur (parfois seulement le nom), sont imprimÃĐs en cyan. Dâautres couleurs sont parfois utilisÃĐes (le marron et le violet pour les Cahiers consacrÃĐs à Witold Gombrowicz ou Alexandre Soljenitsyne, le jaune et  le rouge pour celui consacrÃĐ Ã Mao Tse-toung, par exemples).

DÃĐjà visible dans les Cahiers CÃĐline, le caractÃĻre de titrage, le Rockwell, sâimpose en couverture et dans les cahiers intÃĐrieurs. En parallÃĻle, le texte courant est composÃĐ dans le caractÃĻre SÃĐrie 16 de la fonderie Deberny et Peignot65. La combinaison contrastÃĐe des deux familles, dans une composition intÃĐrieure laissant un plus belle part aux blancs, notamment dans les pages dâentrÃĐe de textes, ordonne la lecture mÊme si lâimpression reste parfois chaotique.

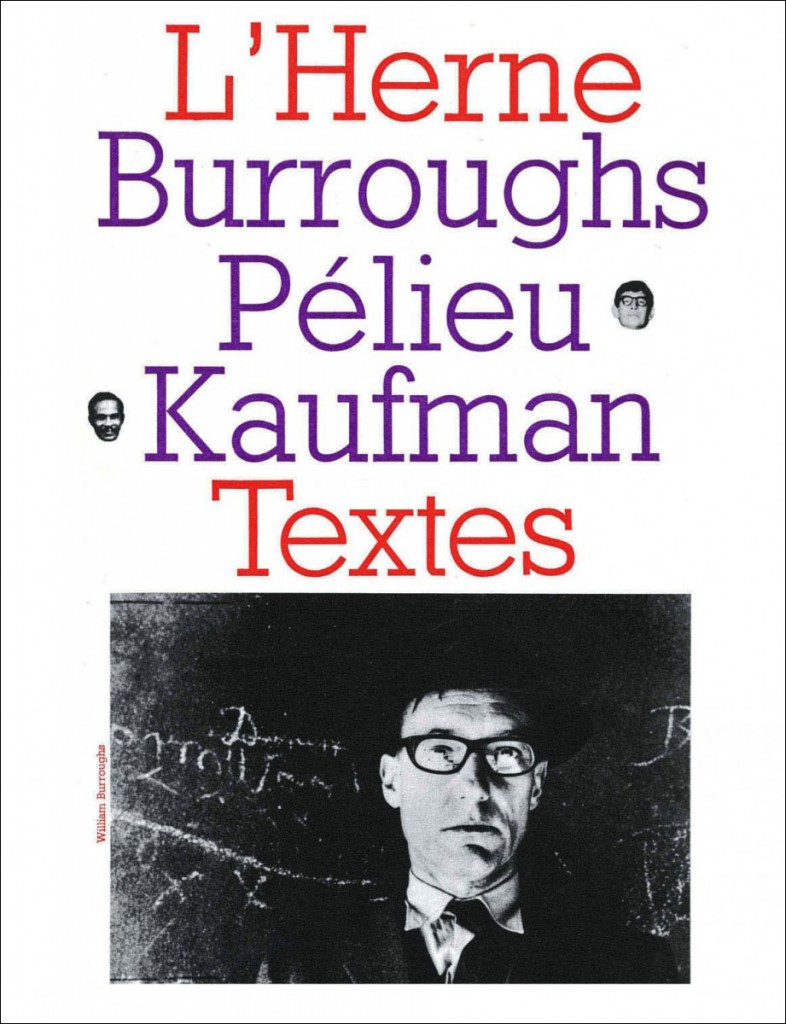

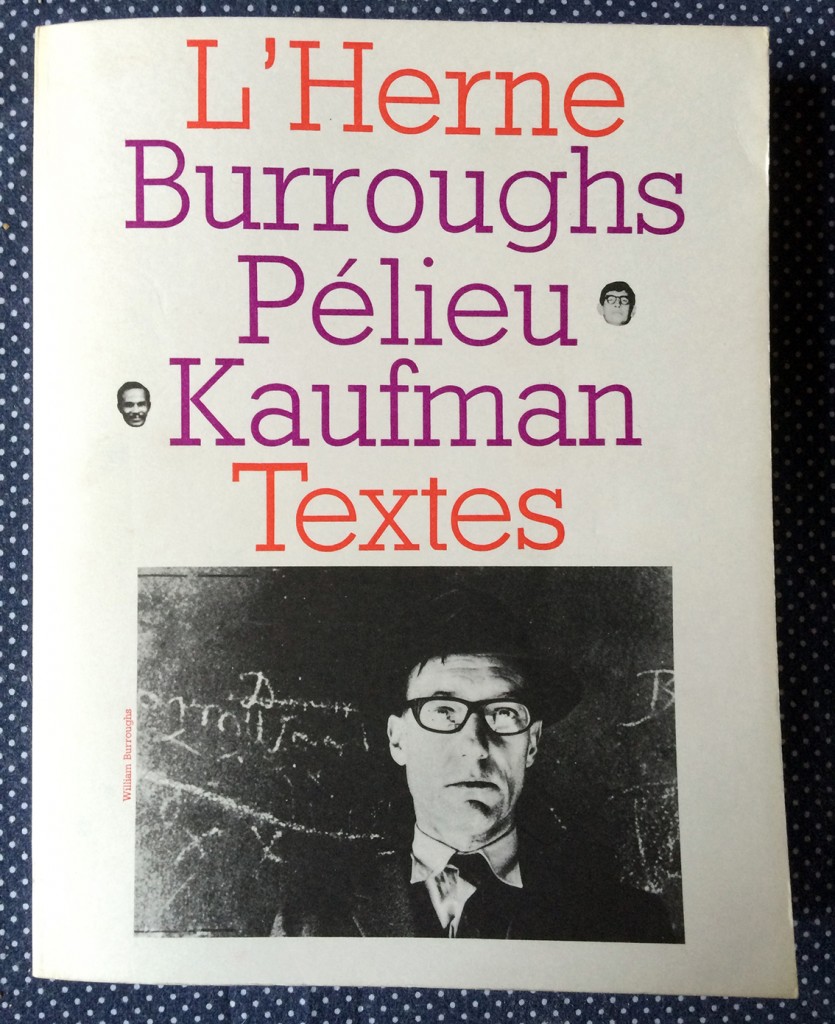

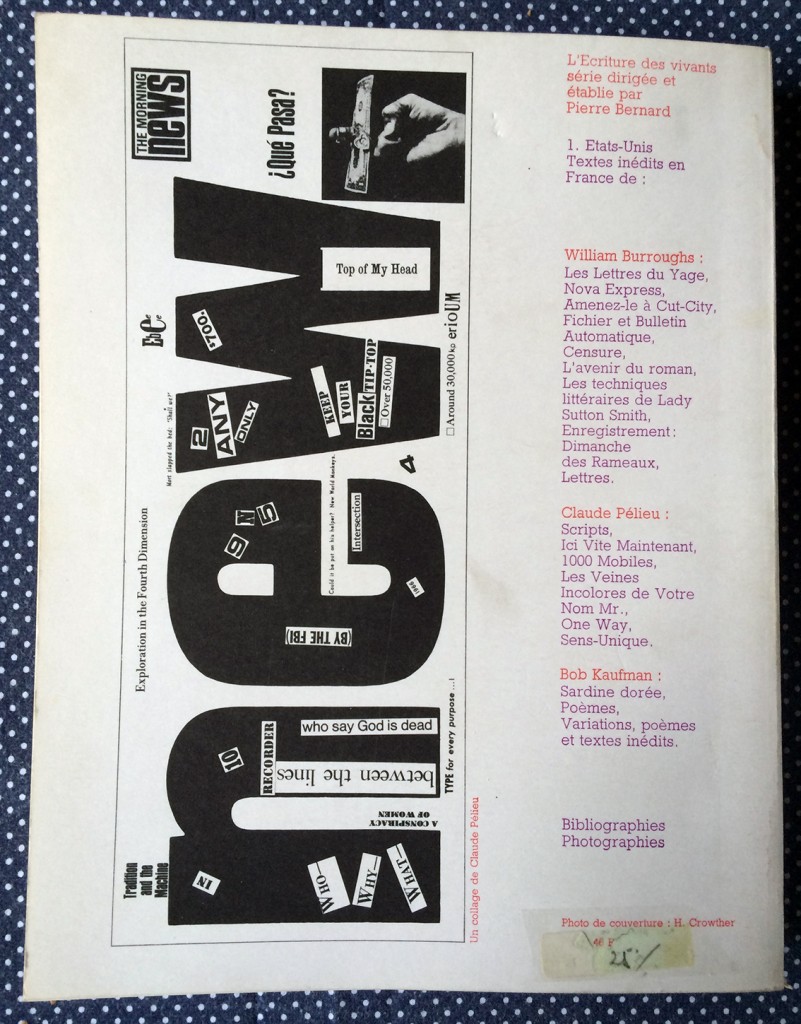

Pierre Bernard (dir.), Burroughs â PÃĐlieu â Kaufman, LâHerne, 1968 (couverture Pierre Bernard).

Pierre Bernard ne va pas uniquement mettre en page les Cahiers ÂŦBlancsÂŧ de LâHerne66. Il va aussi, pour deux numÃĐros en 1968, en prendre la direction.

Bernard co-dirige en effet, avec Marc Thivolet, le Cahier nš10 consacrÃĐ Ã la revue Le Grand Jeu. Cette derniÃĻre, dont le premier numÃĐro est publiÃĐ en juin 1928, est lâÅuvre dâun quatuor comprenant lâÃĐcrivain RenÃĐ Daumal (1908â1944), le poÃĻte Roger Gilbert-Lecomte (1907â1943), lâÃĐcrivain et scÃĐnariste Roger Vailland (1907â1965) et le mÃĐdecin Robert Meyrat (1907â1997) qui ne participera que de loin à lâaventure du Grand Jeu.

Tous lycÃĐens à Reims, les quatre adolescents formeront le groupe des ÂŦPhrÃĻres SimplistesÂŧ, cherchant, par des expÃĐriences extrÊmes (privation de sommeil, stupÃĐfiants, excÃĻs divers) à explorer le possible point de rencontre entre le visible et lâinvisible. La dÃĐcouverte du surrÃĐalisme en 1925, le goÃŧt de lâintuition enfantine et spontanÃĐe, entraÃŪnent une ÃĐmulation inventive et expÃĐrimentale qui se heurtera rapidement à la rigueur dâAndrÃĐ Breton.

Le Grand Jeu et ses membres seront, pour le dire rapidement, soufflÃĐs par la colÃĻre bretonienne. Le troisiÃĻme et dernier numÃĐro de la revue sort en 1930 (un quatriÃĻme, sous forme dâÃĐpreuves, existera en 1932), signant la fin dâune aventure tendant toujours vers les limites inspiratrices.

Le Grand Jeu, nš1, nš2 et nš3, Paris ÃĐtÃĐ 1928, automne 1930, 19x24cm.

Pierre Bernard avait pour ambition de republier tous les numÃĐros du Grand Jeu. Ce sera finalement une sÃĐlection complÃĻte de textes qui formera le corpus de ce dixiÃĻme Cahier. La couverture quâil compose garde la trace de ce dÃĐsir de transmettre lâesprit de la revue, en mettant en avant la spirale hypnotisante initialement prÃĐsente sur les couvertures des trois numÃĐros du Grand Jeu:

On touche sans doute [âĶ] à lâalchimie centrale du Grand Jeu, à son empreinte particuliÃĻre â que la spirale de [Josef] Sima [peintre français dâorigine tchÃĻque et directeur artistique de la revue] ornant chaque numÃĐro de la revue rÃĐvÃĻle au mieux. Cette spirale ouvre sur une puissante et authentique vision du monde, en quÊte dâun point dâintensitÃĐ toujours plus aigu, comme si la vie, toute la vie, consistait prÃĐcisÃĐment à chercher un point, un seul â notre juste point de vue, pour commencer à voir vraiment le monde, pour le ponctuer au plus juste67.

ArtÞr Harfaux (1906â1995), photographie du groupe Le Grand Jeu, c.1930 (le clichÃĐ a ÃĐtÃĐ pris lors dâune rÃĐunion chez Vera Milanova, à Reims. De gauche à droite: AndrÃĐ Roland de RenÃĐville, AndrÃĐ Delons, Roger Gilbert-Lecomte, Vera Milanova, Dzenko Reich et Marianne Lams).

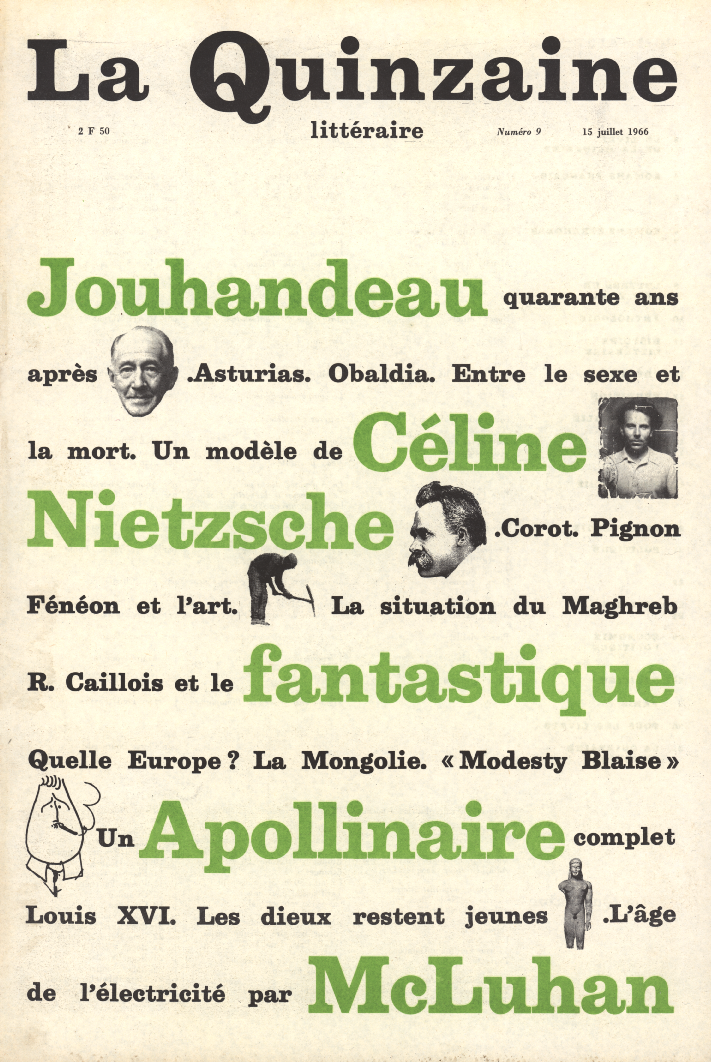

Sâajoutent à cette spirale, oÃđ sâÃĐgrennent les noms des animateurs de la revue, trois petites tÊtes: celles de Roger Gilbert-Lecomte, RenÃĐ Daumal et AndrÃĐ Roland de RenÃĐville. Le geste de ponctuer, littÃĐralement, lâespace de la couverture par ces portraits miniatures est un ÃĐcho au magazine La Quinzaine LittÃĐraire, fondÃĐ en 1966 par Maurice Nadeau et dont Pierre Bernard assurera la maquette dÃĻs sa crÃĐation et jusquâen 196968.

Sur la couverture de La Quinzaine, au tout dÃĐbut de cette pÃĐriode, Bernard compose effectivement le sommaire en cadençant titres dâarticles et noms dâauteurs en Clarendon, interrompus par des dessins et de petites tÊtes qui, tous, organisent une page inspirÃĐe des rÃĐbus dâenfants ou des billets hiÃĐroglyphiques69.

La Quinzaine LittÃĐraire, nš09, 15 juillet 1966 (couverture et maquette Pierre Bernard).

Ces facÃĐtieuses apparitions ÃĐtaient dÃĐjà visibles sur le Cahier nš9 de lâHerne. Des deux Cahiers que Bernard dirigea à LâHerne, ce dernier est le seul sur lequel il eu entiÃĻrement la main.

PubliÃĐ en 1968, le neuviÃĻme Cahier de LâHerne ÃĐtait consacrÃĐ Ã la Beat Generation dont on a vu quâelle avait ÃĐtÃĐ largement soutenue par Christian Bourgois et Dominique de Roux au milieu des annÃĐes 196070.

Allen Ginsberg, Kaddish, Paris, Christian Bourgeois Ãditeur, 1967.

Les premiÃĻres ÃĐditions publiÃĐes par Christian Bourgois Ãditeur, ne comprennent-elles pas un recueil de textes, Kaddish, ÃĐcrit par Allen Ginsberg entre 1958 et 1960? Par ailleurs, Dominique de Roux et Allen Ginsberg sâÃĐtaient rencontrÃĐs en 1965, leurs diffÃĐrents ÃĐchanges tendant vers la possibilitÃĐ de produire un dossier sur la Beat Generation:

On se souvient des premiers contacts, en octobre 1965, entre le jeune ÃĐditeur français et le chef de file de ces ÂŦnomades enragÃĐsÂŧ, Allen Ginsberg, poÃĻte juif et homosexuel, fervent adepte du LSD, et admirateur comme lui de CÃĐline, de Pound et de Jean Genet. Depuis lors, les deux hommes se sont retrouvÃĐs à plusieurs reprises à New York ou Paris pour mettre au point ce dossier sans prÃĐcÃĐdent en France71.

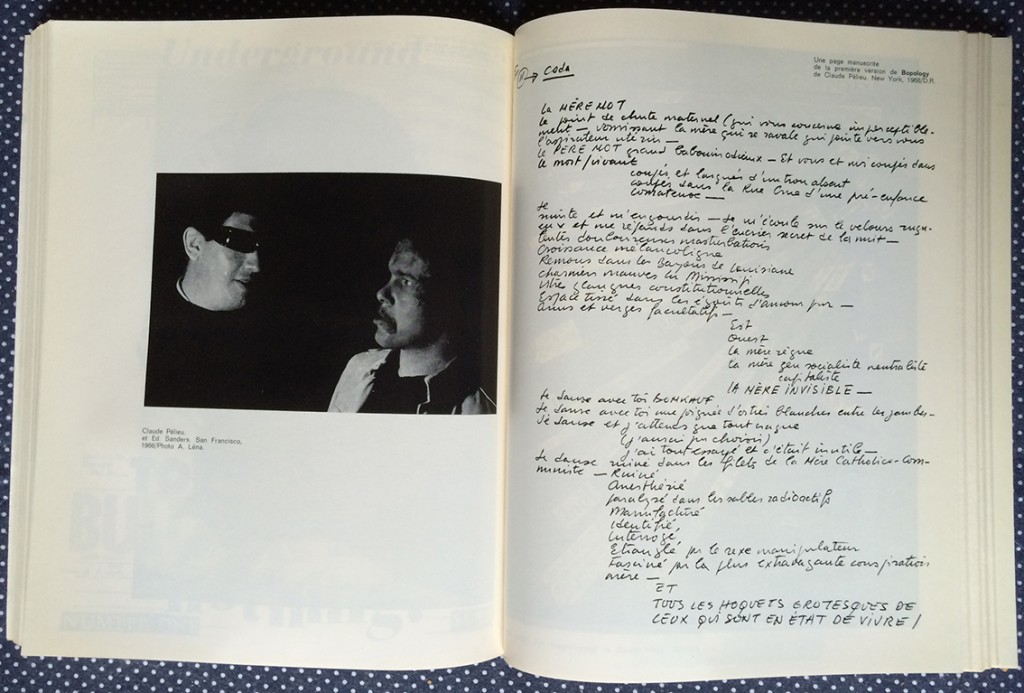

Pierre Bernard (dir.), Burroughs â PÃĐlieu â Kaufman, LâHerne, 1968 (couverture Pierre Bernard).

Pierre Bernard (dir.), Burroughs â PÃĐlieu â Kaufman, LâHerne, 1968 (couverture Pierre Bernard).

Pierre Bernard (dir.), Burroughs â PÃĐlieu â Kaufman, LâHerne, 1968 (couverture Pierre Bernard).

Pour ce dossier, Dominique de Roux ÃĐtait en contact avec la maison dâÃĐdition et librairie City Lights Books, fondÃĐe à San Francisco, en 1953, par Peter Dean Martin et le poÃĻte Lawrence Ferlinghetti. Ce dernier, aprÃĻs le dÃĐpart de Martin pour New York en 1955, va publier les auteurs de la Beat Generation et notamment le fameux poÃĻme Howl de Ginsberg, qui lui vaudra un procÃĻs retentissant en 1957.

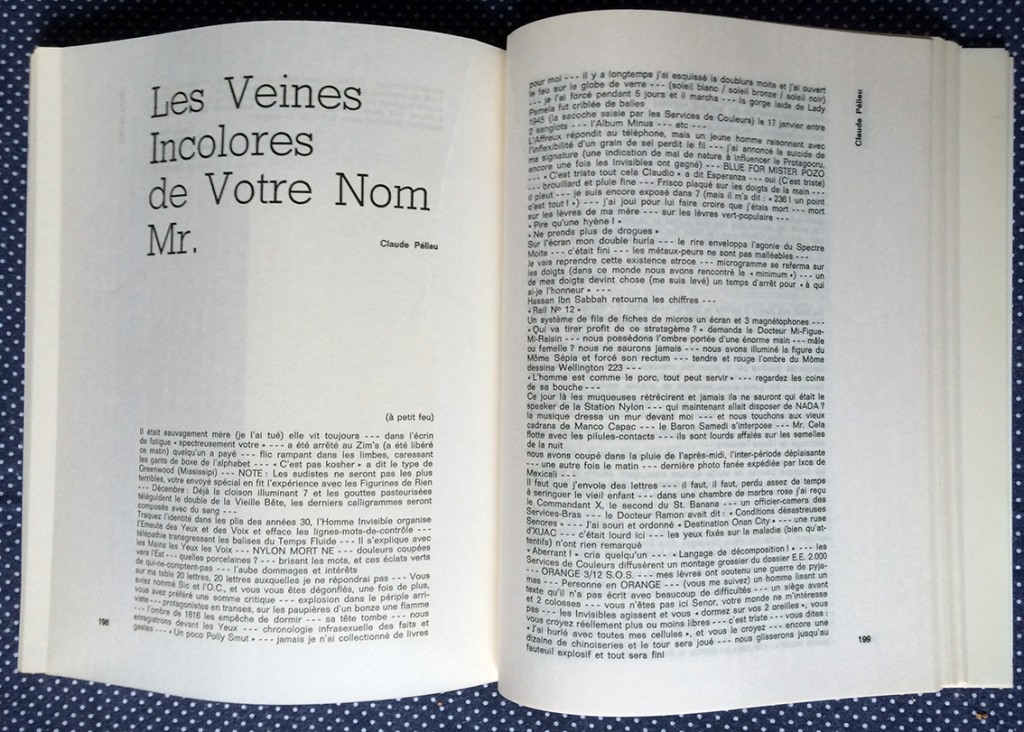

De Roux fait aussi connaissance de lâartiste et poÃĻte français Claude PÃĐlieu (1934â2002), qui lâintroduit à dâautres poÃĻtes amÃĐricains et devient le traducteur des premiÃĻres Åuvres de William Burroughs, Bob Kaufman, Ed Sanders, Allen Ginsberg, ou encore Timothy Leary, publiÃĐes chez Christian Bourgois Ãditeur.

Fort de ces rencontres, de Roux qui par ailleurs vient dâouvrir sa librairie rue de Verneuil, dÃĐcide de confier les premiÃĻres ÃĐbauches du dossier sur la Beat Generation à Pierre Bernard. Ce dernier a ÃĐtabli aux Cahiers une nouvelle sÃĐrie qui demeurera ÃĐphÃĐmÃĻre, ÂŦLâÃcriture des vivantsÂŧ, quâinaugure le Cahier nš9, consacrÃĐ a Burroughs, PÃĐlieu et Kaufman.

Pierre Bernard (dir.), Burroughs â PÃĐlieu â Kaufman, LâHerne, 1968 (couverture Pierre Bernard).

Pierre Bernard (dir.), Burroughs â PÃĐlieu â Kaufman, LâHerne, 1968 (couverture Pierre Bernard).

Pierre Bernard (dir.), Burroughs â PÃĐlieu â Kaufman, LâHerne, 1968 (couverture Pierre Bernard).

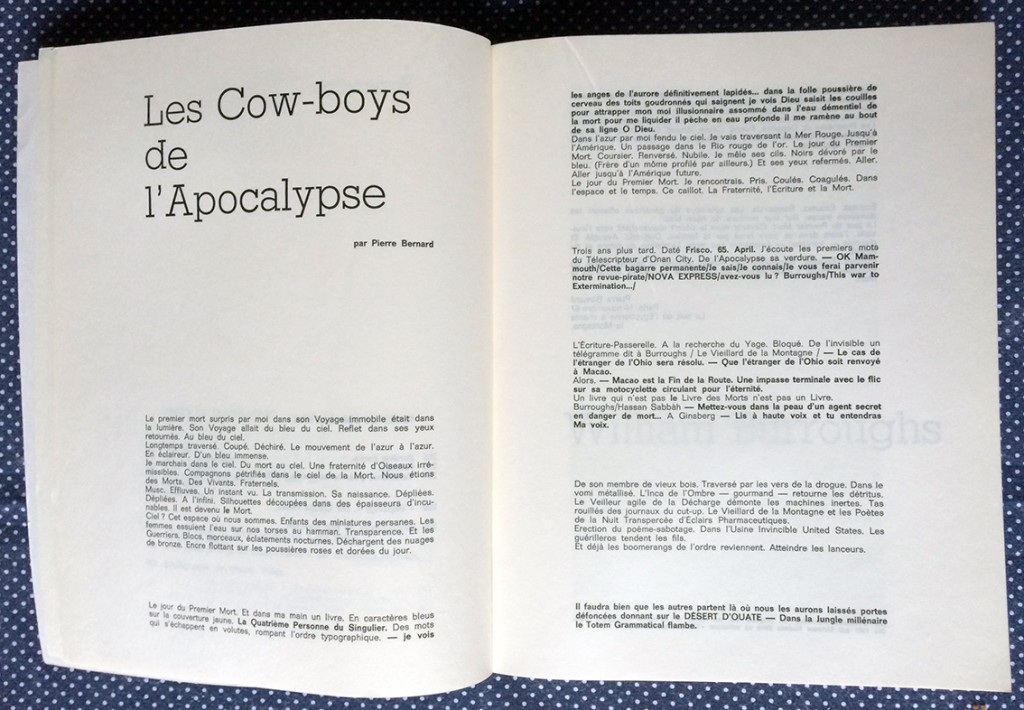

Convoquer ces trois auteurs câest aussi, pour Bernard et de Roux, permettre de rÃĐvÃĐler une riche pÃĐriphÃĐrie dâartistes, dâÃĐcrivains, de textes, mais aussi de correspondances et de photographies. Câest aussi lâoccasion de publier, pour la premiÃĻre fois, le texte de Burroughs sur ÂŦlâavenir du romanÂŧ, et, pour Pierre Bernard, de rÃĐdiger un texte hommage à Burroughs et ses Garçons sauvages, devenus soudain ÂŦCow-boys de lâApocalypseÂŧ et incarnant tout lâesprit de la Beat Generation:

Ãcoutez. Ãcoutez. SamouraÃŊs. Les cow-boys du gÃĐnÃĐrique effacent les derniÃĻres traces. Sur leur monture de nÃĐon bleu. Le jour du Premier Mort. Cavalier dans le dÃĐsert chevauchant vers lâInvisible. JâÃĐtais dans un pays brisÃĐ par la lumiÃĻre. Distendu. AveuglÃĐ. Et dâautres â lointains â ÃĐmettaient ces mots. Lambeaux du temps et du monde.

Ãcoutez. Ãcoutez. SamouraÃŊs. Les PoÃĻtes ÃĐcrivent le journal secret du Nouveau Monde. Lâautre versant de lâAmÃĐrique. Le journal dÃĐpliÃĐ de la Mort72.

La mise en page du Cahier met en avant, cette fois, lâusage de lâHelvetica comme caractÃĻre courant. Les textes sont composÃĐs comme des messages tÃĐlÃĐgraphiques, chaque morceau de phrase sÃĐparÃĐ dâun autre par trois tirets rÃĐpÃĐtÃĐs, le tout formant des blocs à dire autant quâà lire. à voir, autant quâà dÃĐchiffrer.

Le Cahier achÃĻve dâÊtre imprimÃĐ le quatriÃĻme trimestre de 1967. Sa sortie va coÃŊncider avec les prÃĐmices dâagitations qui finiront par exploser un certain mois de mai 1968. Ainsi lâÃĐcriture rÃĐvoltÃĐe des uns, le rejet provocateur des autres, La Beat Generation et le Grand Jeu, entrent-ils en rÃĐsonance avec les ÃĐvÃĐnements de lâÃĐpoque.

Pierre Bernard et les Cahiers quâil suit, marquent, sans doute sans lâavoir totalement anticipÃĐ, la fin des annÃĐes 1960 et traduisent les amorces de turbulences à venir.

Dominique de Roux et Robert Kopp (dir.), Pierre-Jean Jouve, LâHerne, 1972, 21x27cm (maquette des couvertures, Pierre Bernard).

Dominique de Roux choisit ce moment pour prendre un peu de champ avec les Cahiers. Pierre Bernard va en continuer les maquettes, mais le systÃĻme quâil a mis en place vit dÃĐsormais de maniÃĻre autonome, tout comme celui, rÃĐdactionnel, instaurÃĐÂ par de Roux.

Celui-ci ne va plus diriger dâautres Cahiers si ce nâest ceux consacrÃĐs aux ÃĐcrivains Witold Gombrowicz (en 1971) et Pierre-Jean Jouve (en 1972).

La rencontre Gombrowicz et de Roux aura par ailleurs une profonde influence sur lâÃĐditeur73qui verra en lui une sorte de boussole, le guidant plus sÃŧrement vers lâabsurde et le rejet des masques.

ââââââââââââââââââââââ

Des Cahiers à Sindbad ou la mÃĐtaphore du divan comme conclusion

ââââââââââââââââââââââ

Dominique de Roux quitte LâHerne en 1973 aprÃĻs avoir amorcÃĐ un Cahier consacrÃĐ au GÃĐnÃĐral de Gaulle. Il fonde la collection ÂŦDossiers HÂŧ aux ÃĐditions lausannoises LâÃge dâHomme lancÃĐes par son ami lâÃĐcrivain Vladimir DimitrijeviÄ (1934â2011) en 1966.

Le dÃĐbut des annÃĐes 1970 clÃīt une pÃĐriode pour lâÃĐditeur qui se fÃĒche avec beaucoup: il ÃĐreinte Georges Pompidou arrivÃĐ au pouvoir, blesse Roland Barthes par de sombres allusions à ses prÃĐfÃĐrences amoureuses et fustige lâÃĐcriture de Maurice Genevoix, alors secrÃĐtaire perpÃĐtuel de lâAcadÃĐmie française.

Ces ÂŦcoups de griffeÂŧ aux institutions ou tout simplement à ceux quâil nâaime pas ou nâaime plus, sont excessifs et non sans consÃĐquences. Dominique de Roux se voit renvoyÃĐ du Groupe des Presses de la CitÃĐ par Sven Nielsen74.

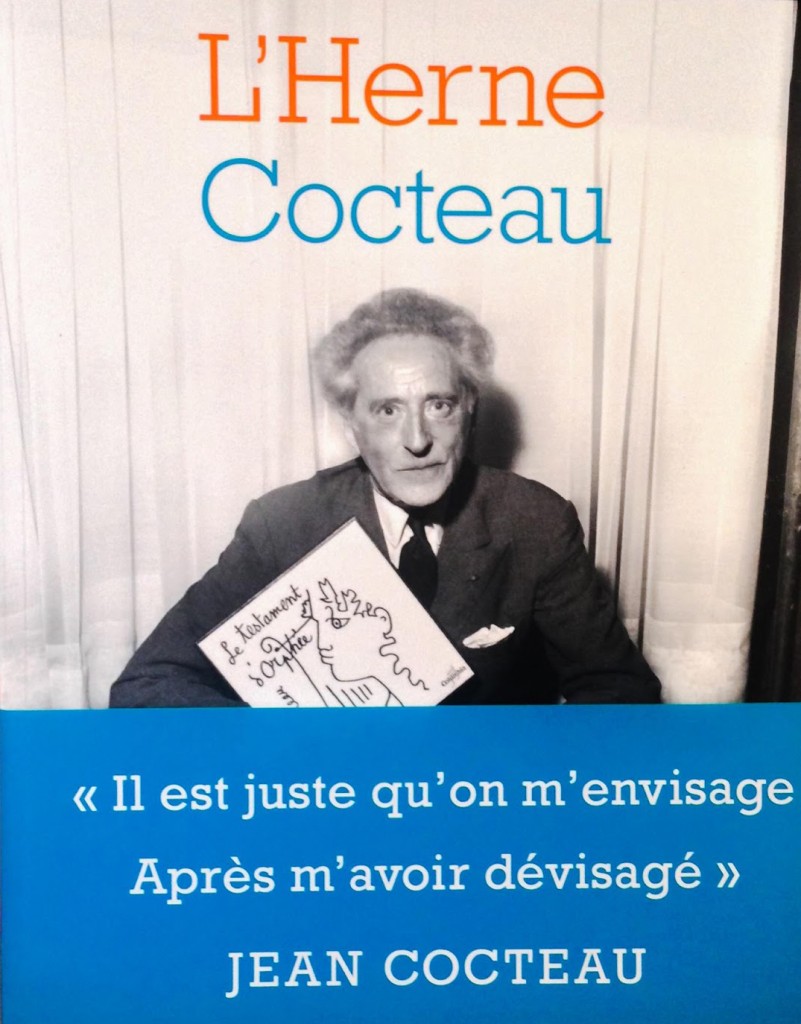

En janvier 2016, le Cahier nš113 est sorti, poursuivant ainsi lâaventure lancÃĐe par Dominique de Roux et la ligne graphique posÃĐe par Pierre Bernard ; mÊme si, dans ce cas, il ne sâagit plus de photographie dÃĐcoupÃĐe en premier plat de couverture, mais dâune photographie imprimÃĐe à fond perdu.

Serge LinarÃĻs, Jean Cocteau, LâHerne, 2016, 21x27cm (vue du quatriÃĻme plat de couverture).

Il cÃĻde la direction des Cahiers de LâHerne à son associÃĐ le cinÃĐaste et ÃĐcrivain Constantin Tacou (1926â2001) qui dirigera la revue et la maison dâÃĐdition LâHerne jusquâen 2000. Il sera alors remplacÃĐ par sa fille Laurence Tacou qui installe les ÃĐditions de lâHerne rue Mazarine, à Paris, dâoÃđ se poursuivent aujourdâhui les monographies blanches (le cent-treiziÃĻme Cahier, dÃĐdiÃĐ Ã Jean Cocteau, est paru en janvier 2016) et les autres collections de LâHerne.

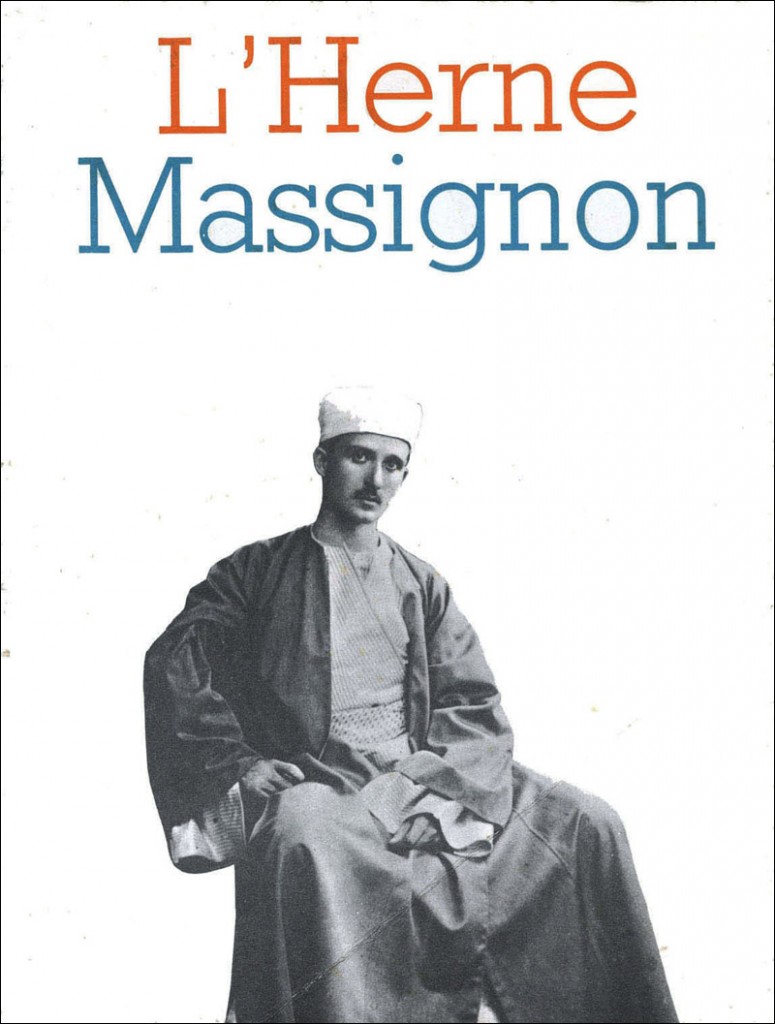

Peu avant de quitter la direction de LâHerne, notons toutefois que Dominique de Roux sâÃĐtait intÃĐressÃĐ Ã la figure de lâislamologue Louis Massignon (1883â1962), spÃĐcialiste du Maroc et proche dâHenri Maspero (1883â1945), juriste et sinologue, pÃĻre de lâÃĐditeur François Maspero (1932â2015).

Jean-François Six (dir.), Louis Massignon, LâHerne, 1970, 21x27cm (maquette des couvertures, Pierre Bernard).

Massignon incarnera tour à tour, et parce quâil a rÃĐcemment ÃĐtÃĐ redÃĐcouvert par le philosophe Christian Jambet75, un mystique ÃĐclairÃĐ, un islamologue contestÃĐ et un ÃĐcrivain au style admirable. On retiendra surtout la thÃĻse quâil publiera chez Gallimard en 1975, La Passion de HallÃĒj, consacrÃĐe au mystique musulman Al HallÃĒj Ibn Mansour, quâil avait soutenue en 1922.

En 1970, le treiziÃĻme Cahier de lâHerne est consacrÃĐ Ã Massignon. Câest aussi lâannÃĐe oÃđ Pierre Bernard dÃĐcide de lancer, aux ÃĐditions JÃĐrÃīme Martineau, la ÂŦBibliothÃĻque arabeÂŧ. Faut-il y voir un lien de cause à effet? Probablement pas, car câest plutÃīt au moment de son service militaire en AlgÃĐrie que Bernard va dÃĐvelopper un intÃĐrÊt pour la littÃĐrature et le monde arabe-islamique.

Son sÃĐjour à Alger entre 1960 et 1962 lâaura marquÃĐ ; il y rencontre lâÃĐditeur Edmond Charlot (1915-2004) avec qui il collabore à des ÃĐmissions radio cÃĐlÃĐbrant un mÃĐditÃĐrranÃĐanisme plutÃīt observÃĐ depuis la rive occidentale, et, explique lâhistorienne Maud Leonhard Santini, relativement ÂŦfranco-françaisÂŧ76.

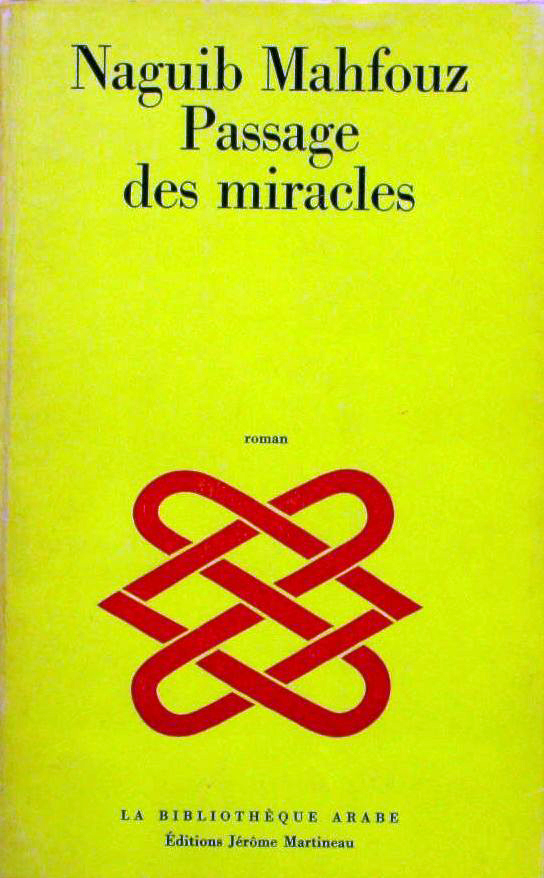

NÃĐanmoins la curiositÃĐ pour cette culture entraÃŪne le typographe et graphiste qui sâÃĐtait, on le rappelle, dÃĐjà aventurÃĐ Ã diriger et produire une revue de poÃĐsie (Mammouth), à lancer, chez lâÃĐditeur JÃĐrÃīme Martineau, la collection ÂŦLa BibliothÃĻque arabeÂŧ.

Naguib Mahfouz, Passage des miracles, Paris, ÂŦBibliothÃĻque arabeÂŧ, sÃĐrie ÂŦLittÃĐraturesÂŧ, ÃĐditions JÃĐrÃīme Martineau, 1970 (couverture Pierre Bernard).

Hassan Fathy, Construire avec le peuple, Paris, ÂŦBibliothÃĻque arabeÂŧ, sÃĐrie ÂŦHommes et sociÃĐtÃĐÂŧ, ÃĐditions JÃĐrÃīme Martineau, 1970 (couverture Pierre Bernard).

Pierre Rossi, Les Clefs de la guerre, Paris, ÂŦBibliothÃĻque arabeÂŧ, sÃĐrie ÂŦLâActuelÂŧ, ÃĐditions JÃĐrÃīme Martineau, 1970 (couverture Pierre Bernard).

Un des premiers ouvrages quâil publie comme directeur de collection, est le roman de lâÃĐcrivain ÃĐgyptien Naguib Mahfouz (1911â2006), Passage des miracles, initialement paru en 1947 sous le titre ZuqÃĒq al-midaqq. Le propos du livre est une observation de la vie des classes populaires et de la bourgeoisie montante ÃĐgyptienne.

Roman rÃĐaliste concentrÃĐ sur un lieu, le passage du Middaq, une ruelle active du quartier de KhÃĒn al-Khalili au Caire, Passage des miracles tÃĐmoigne des observations rÃĐalistes de Mahfouz qui lui vaudront, en 1988, le premier prix Nobel de LittÃĐrature attribuÃĐ Ã un ÃĐcrivain arabe.

Câest donc dâabord de sensibilitÃĐ que lâon pourra parler dans cette carriÃĻre dâÃĐditeur quâamorce Pierre Bernard. Il publie deux autres romans dans sa collection aux ÃĐditions Martineau: lâun dans la sÃĐrie ÂŦHommes et sociÃĐtÃĐÂŧ: Construire avec le peuple, de lâarchitecte et urbaniste ÃĐgyptien Hassan Fathy (1900â1989) et lâautre dans la sÃĐrie ÂŦLâActuelÂŧ, ÃĐcrit par lâarabisant Pierre Rossi: Les Clefs de la guerre.

Ce dernier ouvrage, plus polÃĐmique que les deux autres, est qualifiÃĐ par Bernard lui-mÊme de ÂŦlivre scandaleuxÂŧ77. Le parti-pris pro-arabe de lâauteur qui analyse le conflit israÃĐlo-arabe de 1967, est en effet en contradiction avec le soutien, à lâÃĐpoque, de la France pour IsraÃŦl.

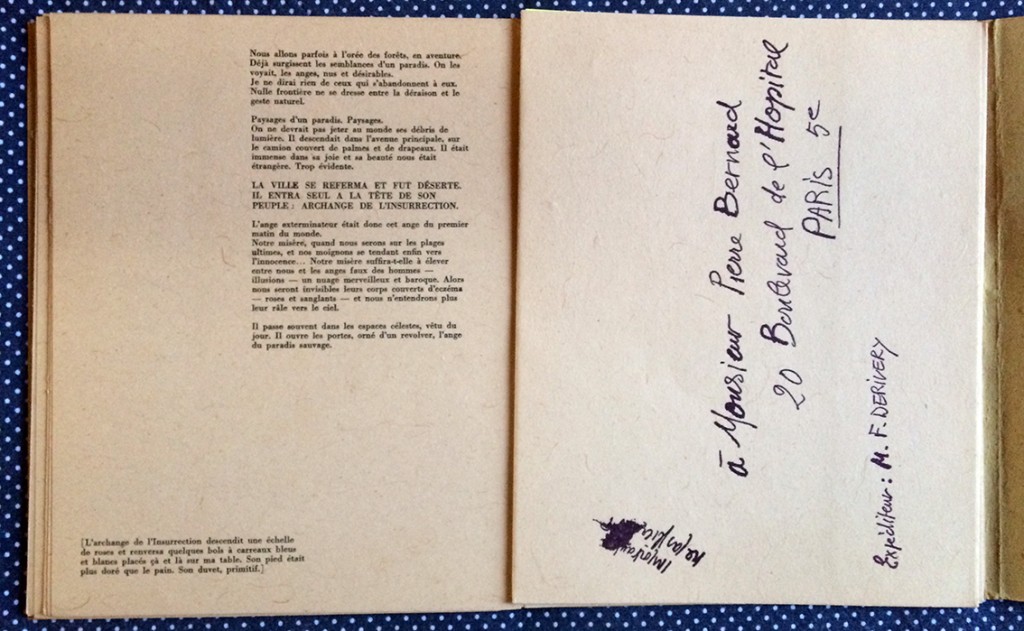

La provocation, savamment dosÃĐe, marque donc aussi les choix dâÃĐditeur de Pierre Bernard qui, aprÃĻs la faillite des ÃĐditions Martineau, fonde seul les ÃĐditions Sindbad en 197278.

Ces derniÃĻres reprennent la ligne graphique amorcÃĐe aux ÃĐditions JÃĐrÃīme Martineau en 1970. Les couleurs des couvertures tendent vers des coloris francs, parfois acides, soutenus par la soliditÃĐ du caractÃĻre Bodoni qui orne les collections que lancent Bernard parmi lesquelles ÂŦLa BibliothÃĻque persaneÂŧ et la poursuite de ÂŦLa BibliothÃĻque arabeÂŧ79.

Zahiri de Samarkand, Le Livre des sept vizirs, Paris, ÂŦBibliothÃĻque persaneÂŧ, Ãditions Sindbad, 1986 (couverture de Pierre Bernard assistÃĐ de Jacques Carasco).

Sous la double influence de la provocation et de la sensibilitÃĐ80, Pierre Bernard va publier plus dâune centaine de titres, faisant de lui lâun des importants ÃĐditeurs de littÃĐrature arabe à une ÃĐpoque oÃđ les textes orientaux circulent encore peu81.

Mohammed Dib, Neiges de marbre, Paris, ÂŦLa BibliothÃĻque arabeÂŧ, Ãditions Sindbad, 1990 (couverture de Pierre Bernard assistÃĐ de Jacques Carasco).

Tabari, LâÃge dâor des Abbasides, Paris, ÂŦIslam/SindbadÂŧ, Ãditions Sindbad, 1983 (couverture de Pierre Bernard assistÃĐ de Jacques Carasco).

Khalil Gibran, Le ProphÃĻte, Paris, ÂŦLa BibliothÃĻque arabeÂŧ, Ãditions Sindbad, 1982 (couverture de Pierre Bernard, assistÃĐ de Jacques Carasco).

En juillet 1994, les ÃĐditions Sindbad auxquelles Pierre Bernard sâÃĐtait consacrÃĐ prÃĻs dâune vingtaine dâannÃĐes, publiant une quinzaine dâouvrages par an, sont mises en liquidation judiciaire.

Le 21 avril 1995, il disparaÃŪt et quelques mois plus tard, Les ÃĐditions Actes Sud, et leur directeur Hubert Nyssen, rachÃĻtent sa maison dâÃĐdition poursuivant, encore aujourdâhui, les directions cultivÃĐes par Bernard, dÃĐsormais suivies et augmentÃĐes par lâÃĐditeur Farouk Mardam-Bey.

La ligne graphique initiÃĐe chez Martineau puis chez Sindbad, a gardÃĐ les traces des collaborations que Pierre Bernard a pu avoir chez Julliard, aux ÃĐditions de LâHerne mais aussi à lâUnion gÃĐnÃĐrale des ÃĐditions. Elle en constitue une forme de synthÃĻse, oÃđ les gestes que nous avons tentÃĐ de repÃĐrer sur les couvertures de la collection ÂŦ10/18Âŧ dÃĻs 1968, puis celles des Cahiers de LâHerne à partir de 1965, forment une cohÃĐrence graphique tentant lâÃĐquilibre entre le classique et le pop.

Une cohÃĐrence qui aura ÃĐtÃĐ au service de la transmission de contenus, parfois provocateurs, mais qui cartographient lâintensitÃĐ de la production intellectuelle et culturelle dâici et dâailleurs.

Si nous avons pu ÃĐvoquer, en dÃĐbut de ce texte, le recueil de poÃĐsie Le Divan occidental-oriental, que Goethe publie en 1819, câest aussi parce que le mot arabe diwan, dont dÃĐrive le français divan, dÃĐfini le lieu des ÃĐchanges littÃĐraires oÃđ sâÃĐcoutent aussi la musique et la poÃĐsie.

Un divan occidental-oriental, tel que peut lâentendre Goethe, est donc dâabord cet espace oÃđ deux cultures se rencontrent formant, littÃĐralement, une langue entre lâEuphrate et le Rhin.

Il tÃĐmoigne, entre autres, dâun Orientalisme qui, dÃĻs la premiÃĻre moitiÃĐ du XIXe siÃĻcle, berce une Europe partie à la redÃĐcouverte puis à la reconquÊte, souvent violente, de rivages pourtant si proches.

Retenons nÃĐanmoins ce que porte profondÃĐment le cycle poÃĐtique de Goethe, il pourrait alors sonner comme la raison dâÊtre du Pierre Bernard ÃĐditeur:

à cette rencontre entre deux aires culturelles, que sous-tend la volontÃĐ dâaffirmer une ouverture à la Weltliteratur, à la littÃĐrature universelle, contre les nouvelles sensibilitÃĐs nationales qui se font jour parmi ses contemporains, correspond un ton de conversation qui nâa plus rien de commun avec le subjectivisme et lâindividualisme des annÃĐes wertheriennes de Goethe. Selon une vieille tradition europÃĐenne, câest de lâOrient que reviennent la sagesse et lâinspiration poÃĐtique en Occident [âĶ]82

Bayati, PoÃĻmes dâamour des sept portails du monde, Paris, ÂŦLa BibliothÃĻque arabeÂŧ, Ãditions Sindbad, 1981 (couverture de Pierre Bernard, assistÃĐ de Jacques Carasco).

âĒ83

- Mowasschah tirÃĐ du chapitre 11 du Halbet alkomaÃŊt de Chems-Eddin-Annawadjy. ÂŦLe mowasschah, mot arabe qui signifie proprement lâornÃĐ, le parÃĐ, est une espÃĻce de poÃŦme [sic] ou chanson inventÃĐe par les Maures dâEspagne, peu de temps aprÃĻs leur entrÃĐe dans ce pays, et reçue ensuite avec applaudissement par les Arabes dâÃgypte et dâAsie. Celui qui se fit le plus remarquer dans ce genre de composition, et qui peut-Être en est lâinventeur, est Abou ber Ibadeh, fils dâAbd-Allah, fils de MÃĒâ essÃĐmÃĒ, de la tribu de Khizridj. Ce poÃŦme [sic] est fait pour Être chantÃĐ. Il peut Être composÃĐ sur tous les mÃĻtres ; mais lorsquâon lâa commencÃĐ sur un mÃĻtre, il faut le continuer jusquâà la fin sur le mÊme. Le mowasschah est ordinairement divisÃĐ en couplets [âĶ] et ces couplets sont quelquefois terminÃĐs par une sorte de refrain, [âĶ] fonction, liaison, dont la rime, correspondant toujours à la rime du dernier hÃĐmistiche de chaque couplet, est ÃĐgalement celle des deux premiers hÃĐmistiches qui ouvrent le poÃŦme [sic], lesquels se nomment [âĶ] mathlaa, exposition, ouverture. Ce nom est aussi donnÃĐ par les Persans au premier vers du ghazel ou ode, dont les deux hÃĐmistiches doivent toujours rimer ensemble [âĶ] Le retour des mÊmes sons qui retombent prÃĻs lâun de lâautre dans le mowasschah, flatte agrÃĐablement lâoreille et fait un des principaux charmes de ce poÃŦme [sic].Âŧ Cf. Jean-Baptiste-AndrÃĐ Grangeret de Lagrange (trad.), Anthologie Arabe, ou choix de poÃĐsies arabes inÃĐdites, traduites pour la premiÃĻre fois en français, et accompagnÃĐes dâobservations critiques et littÃĐraires, Paris, De Bure FrÃĻres libraires du Roi et de la BibliothÃĻque royale, 1828, p. 200-203. [↩]

- ÂŦAprÃĻs un 3e cycle à lâInstitut de lâEnvironnement de Paris en 1971, Pierre Bernard fonde avec François Miehe et GÃĐrard Paris-Clavel le collectif Grapus afin de dÃĐvelopper dans une mÊme dynamique, graphisme et engagement politique.Âŧ. Cf. Pierre Bernard, Biographie sur le site du Cnap [derniÃĻre consultation le 12/01/2015]. [↩]

- Anon., ÂŦVers lâOcÃĐan, entretien avec Pierre BernardÂŧ, La Presse, Tunis, 13 mai 1986. CitÃĐ par Maud Leonhardt Santini in Paris, Librairie Arabe, Marseille, Ãditions ParenthÃĻse/MMSH, 2006, p. 187 sq. Je suis profondÃĐment redevable à lâouvrage de Maude Leonhardt Santini qui ÃĐclaire des pans jusquâalors peu connus de la carriÃĻre du typographe et ÃĐditeur Pierre Bernard. [↩]

- à propos du ghazel, parfois dit gazal, voir: RÃĐgis BlachÃĻre, ÂŦLe gazal ou poÃĐsie courtoise dans la littÃĐrature arabeÂŧ in Analecta (Recueil dâarticles publiÃĐs par RÃĐgis BlachÃĻre dans diffÃĐrentes revues), Damas, Presses de lâIfpo, p. 277-294. Accessible en ligne [derniÃĻre consultation le 12/01/2015]. [↩]

- Christophe Ayad, ÂŦ Sindbad le parrainÂŧ, LibÃĐration, 5 dÃĐcembre 2002. Accessible en ligne [derniÃĻre consultation le 12/01/2015]. [↩]

- Maud Leonhardt Santini, op. cit. Je recommande en particulier le chapitre sur les ÃĐditions Sindbad, p. 185-239. [↩]

- Maud Leonhard Santini, op.cit., p. 188. [↩]

- Cf. Fonds Faucheux/IMEC. Visite dâaoÃŧt 2015. [↩]

- Critique littÃĐraire et ÃĐditeur, Maurice Nadeau aura su faire dÃĐcouvrir un grand nombre dâauteurs ÃĐtrangers tout en ÃĐtant le premier à publier Les Choses de Georges Perec, en 1965, dans la collection ÂŦLettres NouvellesÂŧ chez Julliard. La mÊme annÃĐe il fonde le journal La Quinzaine LittÃĐraire dont la maquette sera rÃĐalisÃĐe par Pierre Bernard. [↩]

- Saisi par la littÃĐrature comme dâautres sont cinÃĐphiles, Christian Bourgois (1933-2007) quitte lâÃcole nationale dâadministration pour travailler auprÃĻs de RenÃĐ Julliard. Prenant la tÊte des ÃĐditions Julliard à la mort de ce dernier, il fonde sa propre maison dâÃĐdition en 1966. En 1989, il dirige, au sein du Groupe des Presses de la CitÃĐ, les ÃĐditions Plon, Julliard, Perrin et UGE. Il quitte dÃĐfinitivement le groupe en 1991. [↩]

- Voir: Jean-Yves Mollier, ÂŦPlonÂŧ in Pascal FouchÃĐ, Daniel PÃĐchoin, Philippe Schuwer (dir.), Dictionnaire encyclopÃĐdique du livre (vol. N-Z), Paris, Cercle de la Librairie, 2011, p. 278-279. [↩]